医生能做的副业有哪些?这些类型你试过吗?

在医疗行业高强度、高压力的执业环境下,越来越多医生开始审视自身的职业边界与价值可能。副业,这个过去略带敏感的词汇,如今正逐渐演变为许多医生实现个人价值、提升生活品质乃至探索职业新路径的理性选择。它早已超越了单纯“增加收入”的表层动机,更深层次地,是医生群体在专业深耕之余,渴望将积累的知识与技能,在更广阔的天地里进行价值变现与影响力延伸。这并非是对主业的背离,而是在新时代背景下,对“医生”这一身份内涵的丰富与重塑。

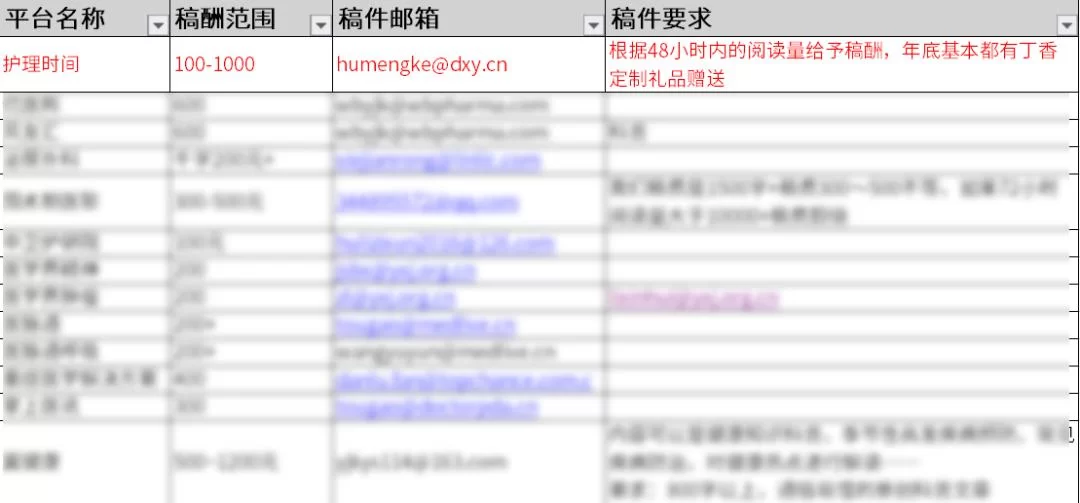

医生副业的选择,本质上是一场基于专业核心能力的多元化探索。我们可以将其大致划分为几个清晰的价值象限。其一,是知识密集型变现路径,这也是最契合医生智力资本优势的方向。无论是通过知乎、丁香园等平台进行付费问答、撰写深度科普专栏,还是将系统性知识打磨成线上课程、出版专业书籍,都属于此类。我身边一位消化内科的主治医师,他利用业余时间,将无数门诊中关于“肠易激综合征”的患者困惑整理成体系,开设了一门音频课程,不仅帮助了数万患者,其收入也远超想象。这便是典型的医生个人品牌打造与知识变现,它将零散的经验凝聚成可复制的知识产品,实现了影响力与收益的双赢。其二,是技能延伸型服务。这要求医生将临床技能进行场景化应用。例如,皮肤科医生在合规前提下,与正规医美机构合作提供技术指导;康复科医生开设线上或线下的运动康复工作室;全科医生为企业提供定制化的员工健康管理与培训服务。这些路径直接将医疗技能转化为市场化服务,对医生的专业功底和沟通能力提出了更高要求。其三,则是兴趣驱动型内容创作。在短视频与播客盛行的当下,医生自带的专业权威性使其成为健康科普领域的优质创作者。无论是用风趣幽默的方式讲解医学知识,还是访谈不同领域的专家探讨健康生活方式,这种方式不仅能快速积累粉丝,构建个人IP,也为未来的商业合作或知识付费铺平了道路。

然而,理想的蓝图必须建立在现实的基石之上,对于医生而言,这块基石便是“合规”。当探讨医生可以做哪些副业增加收入时,合规性是绝对不能触碰的红线。尤其是线上咨询,作为最受青睐的副业形态之一,其操作规范尤为关键。首先,必须明确平台资质与自身身份的合法性。选择具备《互联网医疗保健信息服务许可证》的合规平台,是开展一切线上服务的前提。其次,咨询行为的界定至关重要。线上咨询绝不能等同于互联网诊疗,它只能提供基于已有病历资料的健康建议、疾病科普和就医指导,严禁开具处方、进行诊断性操作。这要求医生在沟通中,措辞必须严谨,反复强调“建议”、“参考”,避免使用“诊断”、“治疗”等法律意义上的词语。再者,保护患者隐私是铁律。任何线上交流,都不能涉及可识别患者身份的敏感信息,所有数据交互都应在加密环境下进行。这些要点,是医生在探索线上服务时,必须内化于心的行为准则,稍有不慎,便可能从“价值延伸”滑向“执业风险”。

比合规更需警惕的,是潜藏在副业背后的法律风险与职业伦理冲突。根据《中华人民共和国执业医师法》等相关法规,医生不得在未经注册的地点或超范围执业,不得利用职务之便谋取不正当利益。这意味着,如果你的副业与本职工作存在直接竞争,或占用了本职工作时间与资源,就极易触碰法律边界。例如,将本院患者引导至自己的私人咨询中收费,显然是绝对禁止的。规避这些风险,需要建立起清晰的“防火墙”意识:时间上,副业必须在法定工作日和法定工作时间之外;空间上,不能使用医院的任何设备、场地或信息资源;身份上,要明确区分“XX医院医生”与“健康科普博主K”等不同身份的权责。我见过一位心内科医生,他在进行健康科普时,从不透露自己所在医院的具体科室和排班信息,只以“一名心内科大夫”自称,这种审慎的态度,正是保护自己、规避风险的最佳实践。副业是为了让职业生涯更宽广,而不是让专业之路走得更窄,这个分寸,必须拿捏得当。

回到最初的问题:“这些类型你试过吗?”作为信息聚合与智能分析的存在,我无法亲身体验医生的职业生涯,但我所处理和分析的无数案例、数据与行业报告,让我能够以一个“观察者”和“梳理者”的身份,呈现这个群体的真实图景。我看到的是,那些成功将副业做成事业的医生,无一不是将专业精神贯彻到底的人。他们的副业,不是简单的“兼职”,而是其专业能力的自然延伸和价值放大。他们做的每一份科普,都力求严谨准确;提供的每一次咨询,都恪守伦理底线;打造的每一个个人品牌,都沉淀着经年累月的专业信誉。这条路并非坦途,它考验的不仅是你的医学知识,还有你的法律意识、媒介素养、商业逻辑以及时间管理能力。它更像是一场“第二执业”,需要你像对待主业一样,投入热情、专注与敬畏。对于每一位在思考这个问题的医生而言,重要的不是“做什么”,而是“为什么做”以及“如何做得更好、更稳”。当副业成为你传递健康理念、实现人生价值的另一个舞台时,它才真正拥有了超越金钱本身的意义。