医生能兼职吗?医院审批流程线上平台可靠?

医生能否兼职,早已不是一道简单的“是”或“否”的判断题,它更像一张交织着政策法规、医院管理、个人发展与患者权益的复杂网络。随着医疗改革的深化,特别是“多点执业”政策的春风拂过,这道横亘在医生面前的执业藩篱正在被逐步打破。然而,政策的阳光要照进现实,并非一帆风顺。许多医生在心动于更广阔的职业平台和更体面的收入之余,也对具体的操作心存疑虑:医院审批流程是否繁琐?那些宣称能一站式搞定的线上平台,究竟靠不靠谱?这些问题,恰恰是决定医生能否安全、合规地迈向职业新阶段的关键。

要厘清这一切,我们必须回归本源,审视现行的医生兼职政策规定。国家层面鼓励医生多点执业的核心目的,在于优化医疗资源配置,让优质医疗人才能够更灵活地服务于基层和有需求的民营医疗机构,同时提升医生自身的劳动价值。这一政策导向是明确的,但具体落地则赋予了各省市及医疗机构相当大的自主权。通常情况下,医生若要开展兼职,首要前提是取得第一执业地点(通常是公立医院)的“同意”。这“同意”二字,在现实中千差万别。有的开明,视其为人才交流的正常现象;有的则保守,担忧精力分散、核心技术外流乃至潜在的医疗纠纷风险。因此,医生在迈出第一步前,必须深刻理解本院的管理细则和“潜规则”,与科室主任、院领导进行坦诚而充分的沟通,这是所有后续流程的基础,比任何线上平台的便捷性都更为重要。

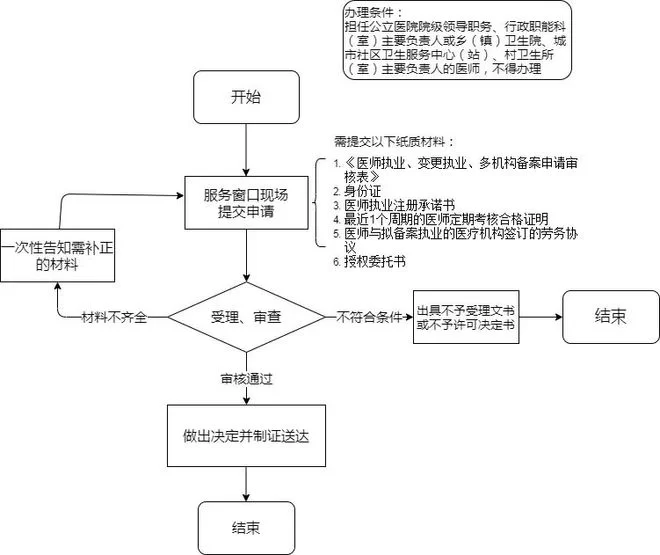

沟通顺畅之后,便进入了正式的医生多点执业审批流程。传统的路径无疑是“纸面化”的:填写申请表,附上医师资格证书、执业证书、职称证书、第一执业点同意书等一系列材料,提交至医务科或人事处审核,再由医院盖章后,报送至当地的卫生健康行政部门进行备案或审批。这个过程耗时耗力,对于工作本就高度紧张的医生而言,无疑是一种额外的负担。正是在这样的痛点之下,各类医院线上审批平台应运而生。这些平台承诺通过数字化手段,简化申报材料,加速审核流转,甚至能主动对接有需求的医疗机构,为医生“牵线搭桥”。它们的出现,确实在一定程度上提高了效率,让繁琐的流程变得可视化、可追踪。医生可以在线提交材料,实时查看审批进度,避免了在行政部门之间来回奔波。

然而,效率的提升背后,医院线上审批平台可靠性的问题便浮出水面,这是整个环节中最需要审慎对待的一环。平台的可靠性并非仅指技术是否稳定、操作是否便捷,更深层次地指向其合规性与安全性。首先,一个值得信赖的平台,其背后必须有合法的资质。它究竟是纯粹的第三方商业公司,还是与地方卫健委官方合作的技术服务商?或是大型医疗集团内部开发的系统?这直接决定了其审批结果的法律效力。医生在选择时,务必核实平台的背景,确认其生成的备案证明是否被卫生行政部门和执业机构普遍认可。其次,数据安全是重中之重。医师执业信息属于高度敏感的个人隐私与职业数据,一旦泄露,后果不堪设想。平台是否具备国家认可的信息安全等级保护认证?其数据加密和隐私保护条款是否清晰明确?这些都是必须仔细考察的“硬指标”。再次,平台提供的服务是否越界?有些平台为了吸引用户,可能会提供一些“擦边球”服务,例如暗示可以绕过第一执业点的审批,或对兼职过程中的法律风险避而不谈。这种只谈收益不谈风险的商业模式,本身就为医生埋下了巨大的隐患。

抛开线上平台不谈,医生自身也必须严格遵守医生外出执业备案要求。备案不仅是法律程序,更是对自身权益的保护。完成备案,意味着你的执业行为被纳入了官方监管体系,在发生医疗纠纷时,能够依据《执业医师法》等法律法规来界定责任,避免陷入“非法行医”的泥潭。同时,医生还应仔细审视与兼职机构签订的协议,明确工作时间、诊疗范围、薪酬待遇、医疗责任险购买方以及知识产权归属等细节。特别是医疗责任险,这一点极易被忽视。在第一执业点之外,医生必须确保自己在兼职场所的执业行为有相应的保险覆盖,否则一旦发生意外,个人可能面临难以承受的法律与经济风险。

从更宏观的视角看,医生兼职的兴起,正在重塑我国的医疗服务生态。它促进了人才的合理流动,为基层和民营医院注入了活力,也让医生的价值得以在更广阔的市场中得到体现。但挑战同样严峻。如何平衡好主业与副业的关系,确保医疗质量与安全?如何界定不同执业地点之间的权责边界,避免医疗纠纷的复杂化?公立医院如何建立更科学、更人性化的管理制度,既能留住核心人才,又能支持其合理流动?这些都是整个行业需要共同面对和解答的课题。对于有志于此的医生同仁而言,兼职绝非一场说走就走的旅行,而是一次需要周密规划、审慎决策的职业远征。它要求你不仅要精通医术,更要读懂政策,善用工具,并始终保持对职业伦理和法律底线的敬畏。

这既是对个体职业价值的探索,也是对整个医疗服务体系韧性的考验。在这条道路上,审慎与远行,缺一不可。