医生能做的副业有哪些,怎么靠副业多挣钱?

在当代医疗体系的宏大叙事中,医生这一职业常被置于“高强度、高压力、高成长但收入增长存在瓶颈”的现实框架下。当白大褂下的疲惫与对更优渥生活的向往交织,探寻主业之外的增量价值,便成为一种理性且必然的选择。然而,医生的副业之路并非坦途,它既受限于严格的职业法规,又考验着从业者对自身核心价值的深度挖掘与转化能力。这不仅是一个关于“怎么搞”的技术问题,更是一场关乎职业边界、个人品牌与社会责任的深度实践。

医生最核心、最无可替代的资产,是其经年累月积累的专业知识体系与临床经验。这份资产的独特之处在于其深度、壁垒与社会需求的刚性。因此,医生副业的核心逻辑,应当是围绕知识的精准变现,而非简单地投入时间换取劳动报酬。脱离了专业这一根基,任何副业都可能沦为消耗精力、稀释专业价值的短视行为。真正的分水岭在于,是选择将知识作为“燃料”点燃新的增长引擎,还是仅仅将其看作是闲暇时的点缀。

医疗科普与新媒体内容创作,是当下最为普及且门槛相对较低的变现路径。从知乎、微信公众号到抖音、B站,平台矩阵为医生提供了直面公众的舞台。但这绝非简单的“搬运”医学教科书。成功的医疗科普,是一场在“科学严谨性”与“大众可读性”之间走钢丝的艺术。它要求医生不仅具备扎实的专业功底,更要拥有化繁为简的叙事能力、捕捉热点痛点的敏锐嗅觉,以及持续输出的强大毅力。其变现模式也从最初的流量广告,逐渐进化为付费专栏、品牌合作、在线问答、乃至出版专著,形成了一个完整的价值闭环。然而,这条路也伴随着挑战:知识的通俗化处理如何避免失真?面对网络上的非议与质疑,如何保持专业定力与平和心态?这些都是内容创作者必须修炼的内功。

相较于面向公众的普惠式科普,面向企业或机构的B端专业咨询服务,则是一条更为精深和高端的路径。药企、医疗器械公司、医疗AI初创企业、保险公司乃至投资机构,都迫切需要拥有深厚临床背景的专家提供洞见。这种服务可能涉及新药临床试验设计、产品医学价值论证、真实世界研究方案制定,或是对某个垂直领域的市场潜力进行专业评估。这条路径对医生的专业声望、行业人脉以及商业理解力提出了极高要求。它往往不以量取胜,而以质论价,一次高质量的咨询或项目合作,其回报可能远超常规的科普收入。但这同样意味着更高的门槛,医生需要将自己从“治疗者”的角色,部分切换为“行业顾问”或“战略分析师”,这种身份的转换本身就是一种能力的挑战。

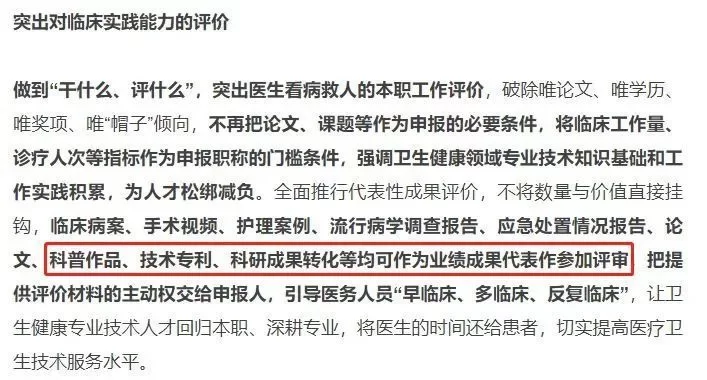

那么,一个最根本的问题浮出水面:医生做副业合法吗?答案是:有条件地合法。根据国家卫健委相关规定,医师在“主要执业机构”以外的其他医疗机构执业,需经过备案,即“多点执业”。这为医生在医疗行业内拓展实践提供了法规依据。但对于行业外的副业,如上文提及的科普、咨询等,关键在于“三不”原则:不影响本职工作、不使用本单位资源(包括但不仅限于患者信息、病历数据、设备、场所等)、不损害单位利益。尤其要警惕的是,任何形式的商业推广都不能与开单、药品器械销售挂钩,不能利用医生身份进行不实宣传或为特定产品背书。法律的底线清晰而明确,它划定的是医生公权力的边界,守护的是职业的纯洁性与公信力。任何试图在灰色地带游走的尝试,都可能带来职业声誉乃至执业资格的毁灭性打击。

对于终日在临床一线奔波的临床医生而言,选择什么样的副业更具现实可行性?必须承认,不同科室、不同年资的医生,其时间精力、知识结构与兴趣特长差异巨大。外科医生手术台下身心俱疲,或许更适合从事碎片化、非即时性的写作或课程录制;而内科医生对慢性病管理有系统性思考,可能在构建健康管理社群或开发相关课程上更具优势。精神心理科、皮肤科、康复科等与生活方式关联密切的科室,其专业知识本身就具备极强的“消费潜力”,更容易与大众健康需求产生共鸣。因此,副业的选择不应盲目跟风,而应是一场基于自我认知的“精准匹配”。它应当是主业的延伸与补充,是个人专业特长的自然流露,而非另一种形式的“加班”。

归根结底,医生探索副业的深层动力,不应仅仅停留在“多挣钱”的表层。在更广阔的维度上,它代表着一种职业身份的重新探索与价值边界的拓展。当一位医生通过科普,让成千上万的人学会正确预防疾病;当一位医生通过咨询,推动了一款创新医疗产品的诞生,使其惠及更多患者;当一位医生通过教学,点燃了年轻一代对医学的热情……这些成就所带来的满足感与价值感,是单纯的金钱回报无法比拟的。这或许正是医生副业的终极意义:在守护职业底线与法规红线的双重前提下,将深植于心的“仁心仁术”,以一种更灵活、更多元、更具时代感的方式,播撒到更广阔的社会土壤中,最终收获的不仅是财富的增长,更是作为一名医者,社会价值与个人品牌的深度共振。副业的艺术,是主业精神的延伸,是专业生命在更广阔天地里的另一种回响。