兼职能直接辞职吗?调岗不同意辞退要赔钱吗?

关于兼职能否“说走就走”,答案并非一刀切,其核心在于厘清“兼职”在法律语境下的真实身份。通常我们口中的兼职,在《劳动合同法》中对应的是“非全日制用工”。这种用工形式最显著的特征在于其灵活性,它以小时计酬为主,劳动者在同一用人单位一般平均每日工作时间不超过四小时,每周工作时间累计不超过二十四小时。正是基于这种松散的、非主导性的工作关系,法律赋予了劳资双方,尤其是劳动者,极大的解除自由。根据《劳动合同法》第七十一条的明确规定,非全日制用工的双方当事人任何一方都可以随时通知对方终止用工。终止用工,用人单位不向劳动者支付经济补偿。这意味着,从法律层面讲,兼职辞职需要提前多久通知的答案是:不需要提前,可以随时通知,甚至可以“即走即停”。当然,这里的“通知”更多是基于职业素养和道义层面的考量,一个负责任的兼职者,即便法律不强制,也会提前告知用人单位,以便对方有时间寻找替代人选,完成工作交接,这既是对他人劳动的尊重,也是对自己职业声誉的维护。实践中,如果兼职合同中有特别约定,且该约定不违反法律强制性规定,那么也应遵循契约精神。但若无约定,法律的天平显然倾向于保护劳动者的自由择业权。

然而,当我们将视线从灵活的兼职转向更为稳固的全日制劳动关系时,问题的复杂性便陡然上升。公司单方面调岗的合法性在哪里?员工拒绝调岗后被辞退,用人单位是否需要承担赔偿责任?这构成了职场中最为常见的劳资纠纷之一。首先必须明确一个基本原则:工作岗位是劳动合同的核心条款之一,变更它,本质上是对劳动合同的变更。依据《劳动合同法》第三十五条,变更劳动合同内容,应当遵循平等自愿、协商一致的原则,并采用书面形式。因此,用人单位若想单方面调整员工岗位,必须满足极其严格的法定条件,绝非一纸通知便可生效。那么,这些“法定条件”究竟是什么?通常被认可的情形包括:劳动者患病或非因工负伤,在规定的医疗期满后不能从事原工作;劳动者不能胜任工作,经过培训或者调整工作岗位,仍不能胜任工作;以及企业转产、重大技术革新或者经营方式调整等客观情况发生重大变化,致使原劳动合同无法继续履行。除此之外,任何形式的单方面调岗,如以“锻炼能力”、“部门需要”等模糊理由进行的岗位调动,都可能被认定为违法。

当用人单位的调岗决定缺乏合法性基础时,员工完全有权拒绝。这种拒绝是维护自身合法权益的正当行为。那么,员工拒绝调岗被辞退的赔偿标准又该如何计算?关键在于认定用人单位的辞退行为属于“违法解除劳动合同”。一旦被认定为违法解除,劳动者将获得远高于合法解除的经济补偿。根据《劳动合同法》第八十七条,用人单位违反本法规定解除或者终止劳动合同的,应当依照本法第四十七条规定的经济补偿标准的二倍向劳动者支付赔偿金。这就是我们常说的“2N”赔偿。这里的“N”指的是劳动者在用人单位的工作年限,每满一年支付一个月工资的标准向劳动者支付。六个月以上不满一年的,按一年计算;不满六个月的,向劳动者支付半个月工资的经济补偿。举个例子,一名员工在公司工作了五年,月平均工资为10000元,若公司违法将其辞退,则应支付的赔偿金为5年 × 2 × 10000元/月 = 100000元。这与合法解除情况下“N+1”的经济补偿(即5个月工资+1个月代通知金,共计60000元)形成了鲜明对比,其惩罚性意图十分明显,旨在遏制用人单位的任意解雇行为。

面对潜在的调岗风险与辞退危机,劳动者应当如何应对?证据意识是贯穿始终的生命线。从收到调岗通知的那一刻起,就应进入“备战”状态。首先,要书面审查调岗通知的理由是否充分、程序是否合规。如果理由牵强,应第一时间以书面形式(如邮件、书面回执)明确表达自己的异议,并陈述拒绝的理由,同时保留好所有沟通记录,包括微信、钉钉等工作群聊的截图。这些记录在未来可能发生的劳动仲裁或诉讼中,将是证明你“协商未果”而非“无理取闹”的关键。其次,要深入理解劳动合同中关于岗位的约定,如果合同明确约定了具体岗位,那么任何变动都需双方协商,这为你拒绝不合理调岗提供了最直接的合同依据。再者,如果公司以你不胜任工作为由调岗,你有权要求其提供“不胜任”的客观证据,如具体的绩效考核标准、考核结果记录以及为你提供培训或调岗的证明。若公司无法提供,其调岗行为的合法性便荡然无存。在整个博弈过程中,保持冷静、理性的沟通姿态至关重要,避免情绪化的争吵,一切以事实和证据为依据。

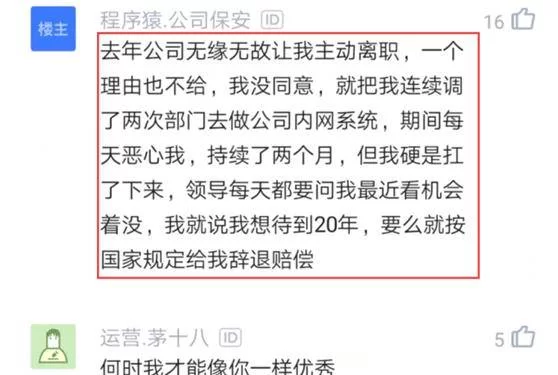

随着新经济形态的演变,劳动关系也呈现出前所未有的复杂性。平台经济下的网约车司机、外卖骑手等,其工作性质兼具了非全日制用工的灵活性和全日制用工的依附性,这给传统的劳动法理论带来了挑战。对于这类“新业态从业者”,其辞职与调岗问题往往更加模糊,需要结合具体的服务协议、管理强度、报酬构成等因素综合判断。同时,一些企业为了规避法律责任,开始采用更为隐蔽的“软性调岗”手段,比如调整工作地点至极远不便之处、剥夺必要的办公资源、安排远超负荷的工作任务等,其目的在于逼迫员工“主动”辞职,从而逃避支付经济补偿金的义务。面对这种“职场冷暴力”,劳动者更需要擦亮眼睛,学会识别其背后的真实意图,并同样以证据为武器,通过记录工作日志、保存沟通邮件等方式,证明公司存在变相逼迫离职的行为。法律的条文是冰冷的,但其背后的权益温度需要每一位职场人用心去感知和捍卫。无论是兼职的自由身,还是全职的坚守,清晰认知规则边界,方能行稳致远。