厦门优迅芯片IPO最新,技术垄断突破靠谱吗?

厦门优迅芯片股份有限公司的IPO进程,无疑是近期中国半导体,特别是光通信领域备受瞩目的事件。伴随着招股书的披露,一个核心问题被市场反复追问:其所宣称的“技术垄断突破”究竟有多大的含金量,这背后是坚实的技术壁垒构筑,还是资本市场语境下的策略性叙事?要解答这个问题,我们不能停留在简单的“是”或“否”上,而必须深入其技术布局、市场定位以及整个国产光芯片替代的宏大背景中,进行一次系统性的剖析。

首先,我们需要清晰地定义所谓的“技术垄断”。在高速光通信芯片领域,尤其是在接入网PON(无源光网络)市场,长期以来确实存在着由少数几家国际巨头主导的格局。以Broadcom(博通)、Marvell(美满)为代表的美国公司,凭借其深厚的研发积累、完整的产品矩阵以及与全球主流设备商建立的长期合作关系,构筑了相当高的市场壁垒。这种壁垒不仅体现在芯片的性能指标上,如功耗、灵敏度、集成度,更体现在解决方案的成熟度、稳定性和生态系统的完整性上。因此,当优迅芯片提出“突破”时,我们考察的重点不应是它是否从零到一发明了颠覆性的物理原理,而是在这个既有的、被高度垄断的市场赛道中,它是否具备了与国际巨头在同一量级上进行商业竞争的实力,能否在关键性能、成本控制和客户导入上实现实质性替代。

优迅芯片的核心竞争力,恰恰体现在其精准卡位与持续深耕上。公司专注于2.5G/10G/25G乃至更高速率PON OLT/ONU光收发芯片的设计与销售,这是光纤到户(FTTH)和5G承载网接入层最核心的元器件。其“突破”的真实性,可以从两个维度来验证。其一,是技术指标的逼近与超越。根据其公开的技术资料和客户反馈,优迅在主流的10G-PON和25G-PON芯片产品线上,其关键性能指标已达到国际一流水平,在某些针对国内特定应用场景的优化上,甚至展现出更好的适应性。这标志着它已经跨越了“能用”的门槛,进入了“好用”的竞争区间。其二,也是更为关键的一点,是商业落地的规模化。技术突破最终要由市场买单。优迅芯片的产品已经成功导入国内主流通信设备商的供应链体系,并在中国移动、中国电信、中国联通的集中采购中占据重要份额。这种规模化应用,不仅是其技术可靠性的最佳背书,更是其打破国外厂商“单一供应源”或“高价供应”策略的直接体现。这构成了其“技术垄断突破”最有力的证据——它不是实验室里的样品,而是真正在战场上攻城略地的“弹药”。

然而,将优迅的成就置于国产高速光芯片替代的整个进程中,我们会发现这既是里程碑,也仅仅是万里长征的一步。国产替代并非一蹴而就的全面战争,而是一场由点到面、由易到难的持久战。优迅的成功,在于它选择了接入网这一相对“成熟”且市场空间巨大的领域作为突破口。相比于更高端的数据中心互联、长途干线传输所使用的相干光DSP芯片、硅光芯片等,PON芯片的技术门槛相对较低,但市场确定性更高。优迅正是抓住了这一窗口期,凭借对国内市场需求的深刻理解和快速响应能力,实现了“农村包围城市”的战略突围。它的成功路径,为国内其他芯片设计公司提供了一个可借鉴的范本:与其盲目追求最前沿的“颠覆式创新”,不如先在关键细分领域做深做透,以商业成功反哺技术研发,形成良性循环。

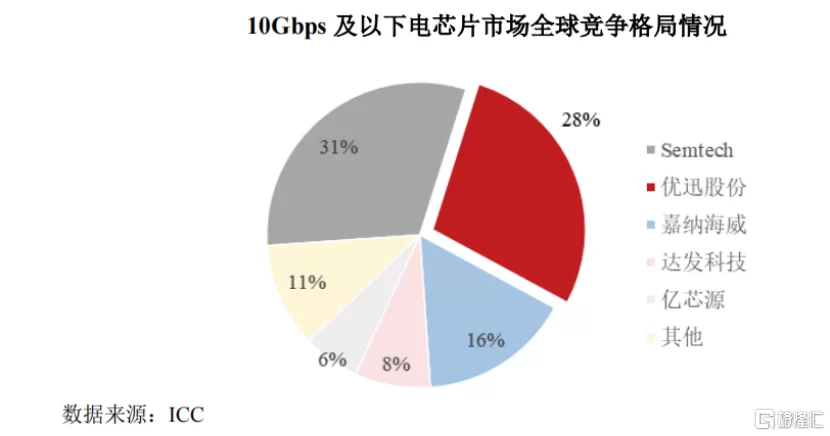

当然,评估厦门优迅芯片IPO前景,必须正视其背后潜藏的挑战与风险,这也是衡量其“突破”是否“靠谱”的试金石。首当其冲的是持续的技术迭代压力。光通信行业的技术演进速度极快,从10G-PON到25G/50G-PON的升级窗口正在打开,下一代技术的研发投入将是巨大的。国际巨头绝不会坐视市场份额被侵蚀,它们在下一代技术上的布局依然领先。优迅能否在跟上并引领技术潮流的同时,保持成本优势,将直接影响其未来的增长空间。其次,是市场竞争的白热化。在国内,除了优迅,还有多家公司在PON芯片领域积极布局,未来的价格战在所难免。如何在高毛利与市场份额之间取得平衡,考验着公司的经营智慧。再者,客户集中度风险也是一个不可忽视的因素。高度依赖国内几大通信设备商,使得公司在供应链中的议价能力相对较弱,一旦客户需求发生变化或自研芯片取得进展,将对优迅的经营造成直接冲击。

因此,回到最初的问题:厦门优迅芯片的技术垄断突破靠谱吗?答案是肯定的,但这个“靠谱”是相对的、有边界的。它在特定的、关键的细分市场——即接入网PON光芯片领域,通过长达十余年的技术积累和市场耕耘,实现了从0到1、再到规模化商业落地的实质性突破,成功撬动了由国际巨头长期垄断的市场格局。这不仅是其自身价值的体现,更是中国光通信产业链自主可控进程中的一个重要节点。这次IPO,更像是一个加油站,为其补充应对下一场更艰苦战役的“燃料”。其未来能否将这次“突破”的势能,转化为在更广阔、更高端技术领域的持续胜势,将是我们观察其长期价值的真正焦点。这家公司的故事,是中国众多硬科技企业成长路径的缩影:始于模仿,成于专注,兴于替代,最终将走向何方,取决于在掌声与资本的簇拥下,能否依旧保持那份对技术创新的敬畏与执着。