卖蔬菜增值税咋处理?个人和公司免税有啥讲究?

“菜篮子”虽小,却牵动着民生与税收的大问题。许多从事蔬菜销售的个体户和公司,对于增值税的处理常常感到困惑,尤其是“免税”二字,听起来简单,实际操作中却大有讲究。这并非简单的“卖菜不交税”,而是一套基于国家扶持农业、保障初级农产品供给的精细化税收管理体系。要厘清这些问题,我们必须深入到政策的肌理,辨析不同主体身份下的权利与义务。

对于广大菜农及以家庭为单位从事蔬菜种植的个体户而言,其享受增值税优惠的核心基石在于“自产自销”。税法的逻辑其实很朴素:如果你是土地的耕耘者,将亲手种出的蔬菜直接推向市场,国家鼓励这种行为,给予增值税免征的待遇。这里的“农业生产者”身份是关键,它不仅仅是拥有一个农村户口,更是一种实质上的生产经营行为。要证明这一点,通常需要准备身份证、户口本,更重要的是能够证明你对土地拥有承包经营权或使用权的合同。当你前往税务机关代开发票时,这些材料就是申请免税的“通行证”。值得注意的是,这种免税是针对“初级农产品”的。什么算初级农产品?就是你从地里采摘下来,未经任何深加工的蔬菜,比如带泥的土豆、新鲜的青菜。一旦你对这些蔬菜进行了清洗、切割、包装、制成罐头或速冻产品,它们就脱离了“初级”的范畴,免税的“光环”也就随之消失了。因此,对于个人卖家来说,守住“自产”和“初级”这两条红线,是合规享受税收优惠的根本。

当主体从个人转变为公司,情况就变得更加复杂,税务处理的“讲究”也随之升级。一家主营蔬菜销售的公司,它本身往往不是生产者,而是经营者。它从各地农户手中收购蔬菜,再集中销售给超市、餐馆或批发市场。在这种模式下,公司还能免税吗?答案是“可以,但有严苛的条件”。国家允许这类企业免税,目的是为了打通农产品流通的“毛细血管”,降低流通成本。其免税的法律依据是“农业生产者销售的自产农产品”这条政策的延伸——公司收购农业生产者的自产农产品后销售,同样可以享受免税。但要实现这一点,公司必须构建一套完整的证据链,向税务机关证明其销售的每一批蔬菜都确实来自于农业生产者。这套证据链包括但不限于:与农户签订的收购合同或协议、农户的身份信息及生产者证明(如前述的户口本、土地承包合同)、过磅单、入库单、银行转账记录等付款凭证,以及最重要的——自行开具的农产品销售发票,或在特定情况下向农户收购时开具的农产品收购发票。任何一环的缺失,都可能导致免税资格被质疑,进而面临补缴税款和滞纳金的风险。这要求企业必须有规范的财务和仓储管理制度,税务合规不再是财务部门一个环节的工作,而是贯穿采购、仓储、销售全流程的系统工程。

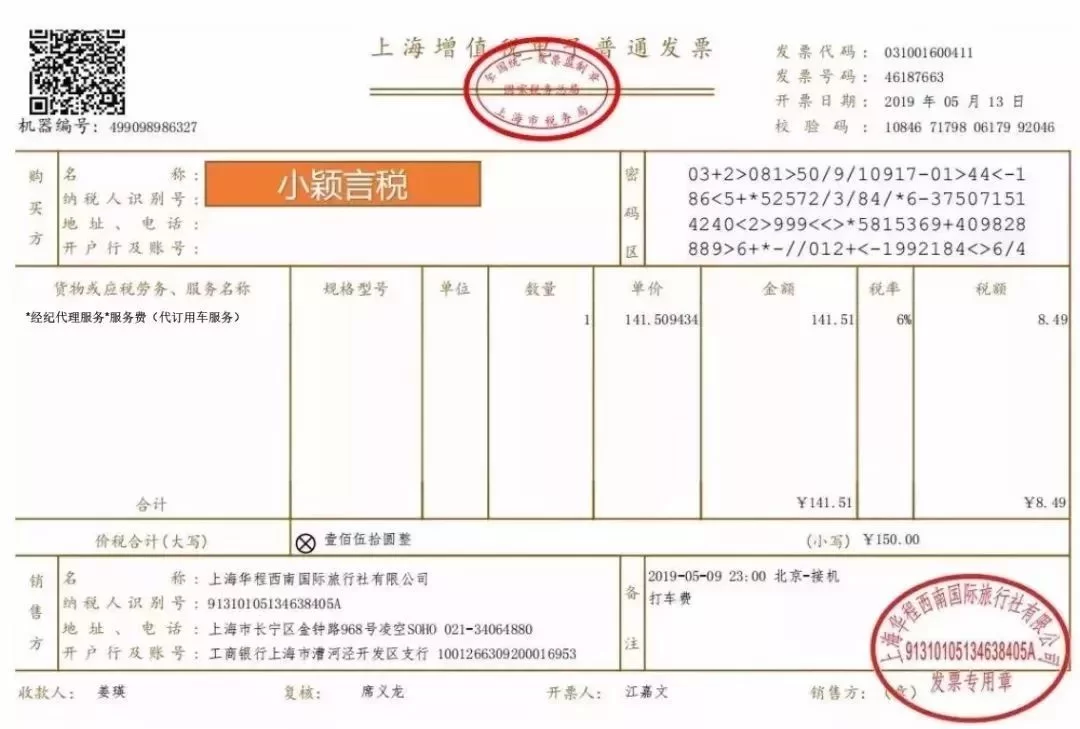

实践中,发票的开具是连接买卖双方、实现税务合规的关键桥梁,也是最容易出问题的环节。对于个人卖家,由于不具备自行开具发票的资格,当采购方(特别是企业客户)需要发票入账时,就需要持相关证明材料到办税服务厅申请代开增值税普通发票。在代开时,务必向工作人员明确说明是销售“自产农产品”,申请免税。发票的“税率”栏通常会填写“免税”字样,而非“0%”。对于农产品公司,如果满足前述的收购免税条件,则可以自行开具税率为“免税”的增值税普通发票。这里有一个极具价值的细节:购买方如果是一般纳税人,取得了这张免税的农产品销售发票,依然可以按照发票上注明的金额和规定的扣除率(目前通常为9%或10%,视情况而定)计算抵扣进项税额。这体现了税收政策的连续性和对产业链的整体支持。然而,许多公司财务人员对此认识不足,要么错误地认为免税发票不能抵扣,要么在开具收购发票时手续不全,给公司带来了不必要的损失。因此,理解蔬菜增值税免税政策,不仅要懂“免”,更要懂“抵”,这才是专业税务筹划的体现。

随着农业产业化和新零售业态的发展,蔬菜销售的模式日趋多元,这也给传统的免税政策带来了新的挑战。例如,社区团购的“团长”们,他们组织邻居拼单购买蔬菜,其身份如何界定?电商平台上的“产地直采”店铺,其后台的法人、股东与实际生产农户是什么关系?这些新兴模式模糊了生产与流通的边界。税务机关的监管手段也在与时俱进,通过大数据分析、资金流监控等方式,更容易识别出那些打着“自产自销”旗号,实则从事大规模批发倒卖的“假农户”。对于真正从事农业经营的企业和个人而言,这意味着税务合规的要求只会越来越高。未来的趋势必然是更加注重实质重于形式,税务合规不再是简单的账面处理,而是对整个商业逻辑和业务流程的真实性检验。因此,无论是个人还是公司,都不能再抱有侥幸心理,必须建立规范的台账,保留好从田间地头到消费者餐桌的每一个环节凭证,将税务合规内化为企业稳健经营的基石。这不仅是应对监管的需要,更是企业自身行稳致远、享受国家政策红利的唯一正道。