在当今社交媒体环境中,名片如何刷赞以提升影响力?这个问题直指数字时代个人与品牌传播的核心矛盾——表面数据与真实价值的博弈。社交媒体名片早已超越传统名片的静态信息承载功能,成为动态展示专业形象、积累社交资本、撬动资源流动的关键节点。而“刷赞”作为最直观的数据提升手段,其背后折射的不仅是流量焦虑,更是对影响力构建逻辑的深层追问。真正有效的“刷赞”从来不是孤立的技术操作,而是内容价值、用户心理与平台算法的共振结果,理解这一点,才能让“点赞量”从冰冷的数字转化为持续的影响力资产。

社交媒体名片的“点赞困境”:为什么我们需要“刷赞”?

社交媒体名片的本质是“数字信任状”,其影响力由三个维度支撑:内容质量、互动数据与用户画像。其中,点赞数作为最基础的互动指标,天然具备“社交货币”属性——高点赞量能快速传递“这个人/内容值得关注”的信号,降低用户的决策成本。但算法推荐机制加剧了这种依赖:多数平台会优先将高互动内容推入更大的流量池,形成“马太效应”,初始点赞量不足的内容往往难以获得自然曝光,陷入“低曝光-低互动-更低曝光”的恶性循环。

这种困境催生了“刷赞”需求,但需明确:这里的“刷赞”绝非简单的数据造假,而是基于内容价值的“助推”。如同传统出版业需要新书发布会积累初始销量,优质内容在发布初期也需要“点赞启动”来激活算法推荐。此时的“刷赞”更像是“种子用户的精准投放”,通过模拟真实用户的行为特征,为内容注入初始动能,让算法识别其潜在价值,进而推动自然流量的涌入。

“刷赞”的底层逻辑:从“数据造假”到“价值匹配”的进阶

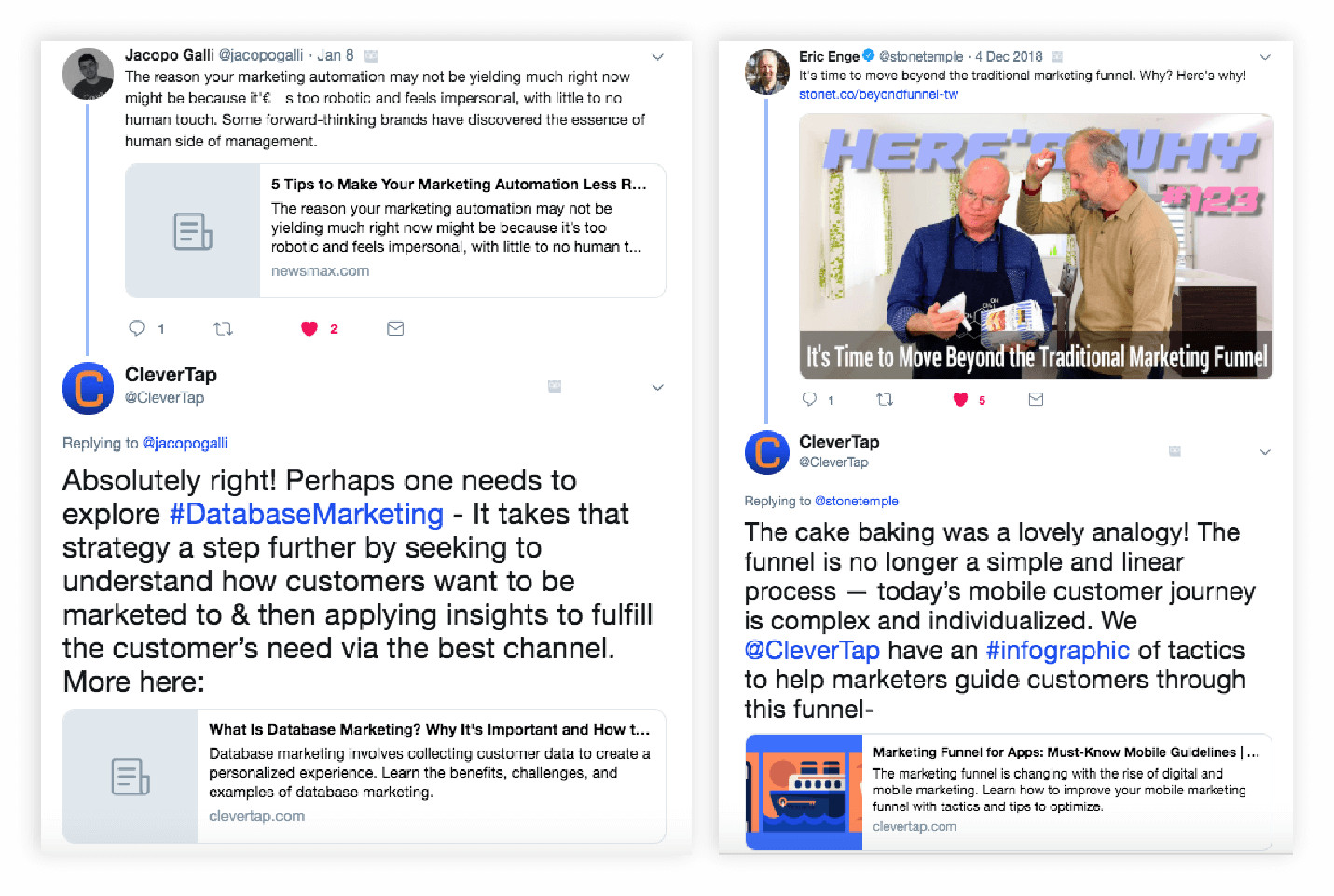

大众对“刷赞”的误解,源于将其等同于“虚假流量买卖”。但真正能提升影响力的“刷赞”,必须遵循“价值匹配”原则:即点赞行为与内容调性、目标人群、平台规则高度契合。以LinkedIn职场名片为例,一篇关于“AI行业趋势”的专业分析,若通过刷赞获得1000个点赞,但点赞用户中90%是美妆博主或游戏玩家,算法会判定内容与用户画像不匹配,反而降低推荐权重;反之,若点赞用户集中在科技从业者、投资人、行业分析师等精准群体,哪怕只有500个点赞,也能触发算法对“高价值内容”的判断,推动其进入行业话题池。

这种“精准刷赞”的核心是“用户行为模拟”。现代社交媒体算法已能识别异常点赞行为(如短时间大量非活跃账号点赞),因此有效的“刷赞”需具备三个特征:延迟性(分时段、分批次模拟真实用户浏览习惯)、场景化(在内容发布后的黄金1-4小时内集中点赞,模仿用户刷到热点内容的即时反应)、标签化(点赞账号需具备与内容相关的兴趣标签、职业背景等)。这本质上是通过技术手段“翻译”内容价值,让算法更快理解“这条内容应该被谁看到”。

“刷赞”的边界风险:当数据泡沫反噬影响力

过度依赖“刷赞”无异于饮鸩止渴。社交媒体平台正持续升级反作弊机制,通过AI模型分析点赞行为的“时间分布”“设备指纹”“用户活跃度”等维度,异常数据不仅会被清除,还可能导致账号限流甚至封禁。更隐蔽的风险在于“用户信任损耗”:当个人名片的高点赞量与实际内容质量脱节,用户会产生“数据注水”的认知,一旦发现内容“名不副实”,不仅会取消关注,还会通过负面评价扩散信任危机。某知识博主曾因过度刷赞打造“百万赞专家”人设,后续被揭露其核心内容均由团队代笔,最终粉丝量腰斩,便是典型案例。

“刷赞”的终极价值在于“破冰”,而非“造船”——它能帮助优质内容突破初始曝光壁垒,但若内容本身无法提供持续价值,再多的点赞也只是泡沫。真正的影响力构建,需在“刷赞助推”后,迅速完成“自然流量承接”与“用户沉淀”,例如通过评论区互动引导用户深度参与,通过私信咨询转化潜在客户,通过系列内容强化专业标签,让初始点赞量成为撬动真实社交关系的支点。

超越“刷赞”:构建可持续影响力的核心策略

与其纠结“如何刷赞”,不如思考“如何让用户主动点赞”。社交媒体名片的长期影响力,本质上取决于“内容价值-用户需求-平台规则”的三元平衡。以下三个策略,比单纯“刷赞”更具穿透力:

其一,“痛点内容+场景化表达”。用户点赞的本质是“情感共鸣”或“价值认同”。以小红书美妆博主为例,与其泛泛而谈“好用的粉底液”,不如拆解“油皮痘肌夏天的持妆难题”,结合具体产品成分、上妆手法、脱妆补救场景,用“前-中-后”对比图和真实体验数据构建信任感。这类内容自带“主动点赞”属性,用户因“解决了我的问题”而自发互动,算法也会因高“点赞-收藏-评论”转化率持续推荐。

其二,“人设标签+跨平台联动”。单一平台的“刷赞”影响力有限,需通过人设标签实现跨平台流量聚合。例如,将LinkedIn的“行业洞察”同步至知乎专栏,用“专业问答”形式补充深度;将抖音的“实操干货”剪辑成短视频片段,嵌入微信朋友圈的“案例分享”。不同平台的点赞用户虽存在差异,但统一的人设标签能形成“认知叠加”,让用户在不同场景下都能感知到你的专业价值,进而提升整体影响力。

其三,“数据反馈+迭代优化”。利用平台后台的“受众画像”功能,分析点赞用户的年龄、地域、兴趣标签,反向调整内容策略。若发现25-35岁职场女性对“时间管理”类内容点赞率最高,可针对性推出“职场妈妈高效工作法”系列;若某类话题的点赞用户中“高净值人群”占比突出,可通过私信或社群提供深度服务,将“点赞流量”转化为“商业价值”。这种“数据驱动”的优化,能让每一次“刷赞”助推都更贴近真实用户需求。

结语:从“点赞量”到“影响力质变”的必然路径

在社交媒体环境中,“名片刷赞”本身不是目的,而是影响力构建的“催化剂”。它如同火箭发射的助推器,能帮助优质内容快速突破大气层,但最终能否进入预定轨道,取决于核心内容的价值密度与用户粘性。真正的影响力,从来不是“刷”出来的数字,而是“做”出来的信任——当你的社交媒体名片成为用户心中的“价值灯塔”,点赞量自然会水到渠成,成为你专业能力的最佳注脚。放弃对“虚假流量”的执念,回归内容本质,方能在瞬息万变的社交媒体浪潮中,构建起不可替代的影响力护城河。