在当今社交媒体环境中,阿新刷赞的行为是什么意思?这一问题看似简单,实则折射出数字时代个体社交需求、平台算法逻辑与商业价值链条的复杂博弈。点赞,这个最初用于表达“我喜欢”的轻量级互动符号,在流量经济的催化下已异化为可量化的“社交货币”,而阿新刷赞,正是这种异化在普通用户群体中的典型缩影——它不仅是获取数字虚荣的捷径,更是一面镜子,映照出当代人在虚拟社交中的焦虑、策略与无奈。

一、从“真实反馈”到“数据商品”:点赞功能的异化与刷赞的定义

社交媒体诞生初期,点赞是用户对内容表达即时认可的真实信号,如同朋友聚会时的点头微笑,承载着简单的情感连接。但随着平台进入“注意力经济”时代,点赞数逐渐成为衡量内容热度、用户影响力甚至商业价值的核心指标。品牌方通过点赞数判断账号带货潜力,平台算法依据点赞权重分配流量,普通用户则将点赞数视为“受欢迎程度”的直观体现。在这种“数据即价值”的语境下,点赞失去了原有的情感纯粹性,变成了可以生产、交易的商品。

阿新刷赞的行为,本质上是这种商品化逻辑下的产物。所谓“刷赞”,指通过第三方工具、互赞群组、刷单平台等非自然手段,人为提升内容的点赞数量,区别于基于真实情感的自然互动。阿新可能是刚毕业的大学生,也可能是经营小店的个体户,或是有业余爱好的内容创作者——他们共同的选择,是用“刷赞”为虚拟形象“镀金”,以应对社交媒体的“数据达尔文主义”。

二、阿新的身份画像:谁在刷赞?为何刷赞?

“阿新”并非特指某个人,而是社交媒体上无数普通用户的缩影。他们的刷赞行为背后,藏着不同层次的动机逻辑,这些逻辑共同构成了“刷赞”现象的社会心理基础。

对个体用户而言,刷赞的核心驱动力是“社交认同焦虑”。在朋友圈、微博等熟人社交场景中,一条动态的点赞数往往被视为“社交价值”的量化体现。当阿新发现朋友的动态点赞数过百,而自己的内容寥寥无几时,内心容易产生“被边缘化”的恐慌。刷赞成为一种“自我救济”——用虚假的热度掩盖真实的“冷门”,维持虚拟社交圈中的“体面”。例如,学生党发完校园生活动态后刷赞,是为了避免被同学认为“不合群”;职场人分享行业见解后刷赞,是为了塑造“专业人设”。

对内容创作者和小商家而言,刷赞是“流量生存战”的无奈策略。无论是短视频博主还是淘宝店主,平台的流量分发机制都高度依赖互动数据。抖音、快手等平台的算法会优先推送点赞、评论、转发量高的内容,这意味着“初始流量”往往决定内容的生死。当阿新作为新晋创作者,苦心制作的作品因缺乏初始点赞而沉底时,刷赞便成了“破局”的最低成本选择——用少量资金购买“虚假繁荣”,换取算法的青睐,进而触达真实用户。这种“先造假后求真”的逻辑,虽被平台明令禁止,却因现实压力被默许甚至纵容。

更深层次看,阿新刷赞的行为,折射出个体对“算法黑箱”的被动适应。当平台将点赞数与曝光度深度绑定,用户便不得不参与这场“数据竞赛”。正如社会学家欧文·戈夫曼提出的“拟剧理论”,社交媒体如同一个舞台,每个人都在精心管理自己的“前台形象”,而点赞数就是最直观的“道具”。阿新刷赞,本质上是在算法的“剧本”下,扮演一个“受欢迎”的角色,哪怕这种受欢迎是虚构的。

三、刷赞的多重含义:短期“红利”与长期“陷阱”

从表面看,阿新刷赞的行为似乎能带来立竿见影的“红利”:更高的点赞数意味着更多的社交关注,可能吸引真实用户的互动,甚至带来商业合作。但这种“红利”本质上是数据泡沫,背后隐藏着长期的社会与个人成本。

对个体而言,刷赞会扭曲真实的自我认知。长期依赖虚假数据维持的“人设”,会让阿新陷入“表演疲劳”——当点赞数与真实内容质量脱钩,用户会逐渐失去创作优质内容的动力,转而沉迷于“如何刷更多赞”的技巧。更严重的是,一旦虚假数据被揭穿,不仅会面临社交圈的信任危机,还可能陷入“数据依赖”的恶性循环:越刷越需要赞,越需要赞越不敢停止,最终被算法和虚荣心裹挟,失去独立判断的能力。

对平台生态而言,刷赞行为正在污染内容价值的评估体系。当虚假点赞充斥平台,算法推荐的准确性将大幅下降——优质内容可能因缺乏初始点赞而被埋没,而低质内容却可通过刷赞获得流量,形成“劣币驱逐良币”的恶性循环。长此以往,用户会对平台内容失去信任,活跃度自然下降。这也是为什么抖音、微博等平台近年来持续加大打击刷赞力度的原因:维护生态健康,本质是维护自身的商业根基。

对社会而言,刷赞的泛滥会助长“数据至上”的畸形价值观。当年轻人从小被教育“点赞数=成功”,当商业合作完全以数据为导向,社会对“真实价值”的判断标准便会逐渐模糊。阿新刷赞的行为,看似是个体的选择,实则是整个数字时代对“真实”的集体侵蚀。

四、破局之路:从“刷赞狂欢”到“真实回归”

阿新刷赞的行为,既是问题,也是答案——它揭示了社交媒体生态的深层矛盾,也指向了未来的改进方向。破解这一困局,需要平台、用户与社会形成合力,重建“真实互动”的价值坐标。

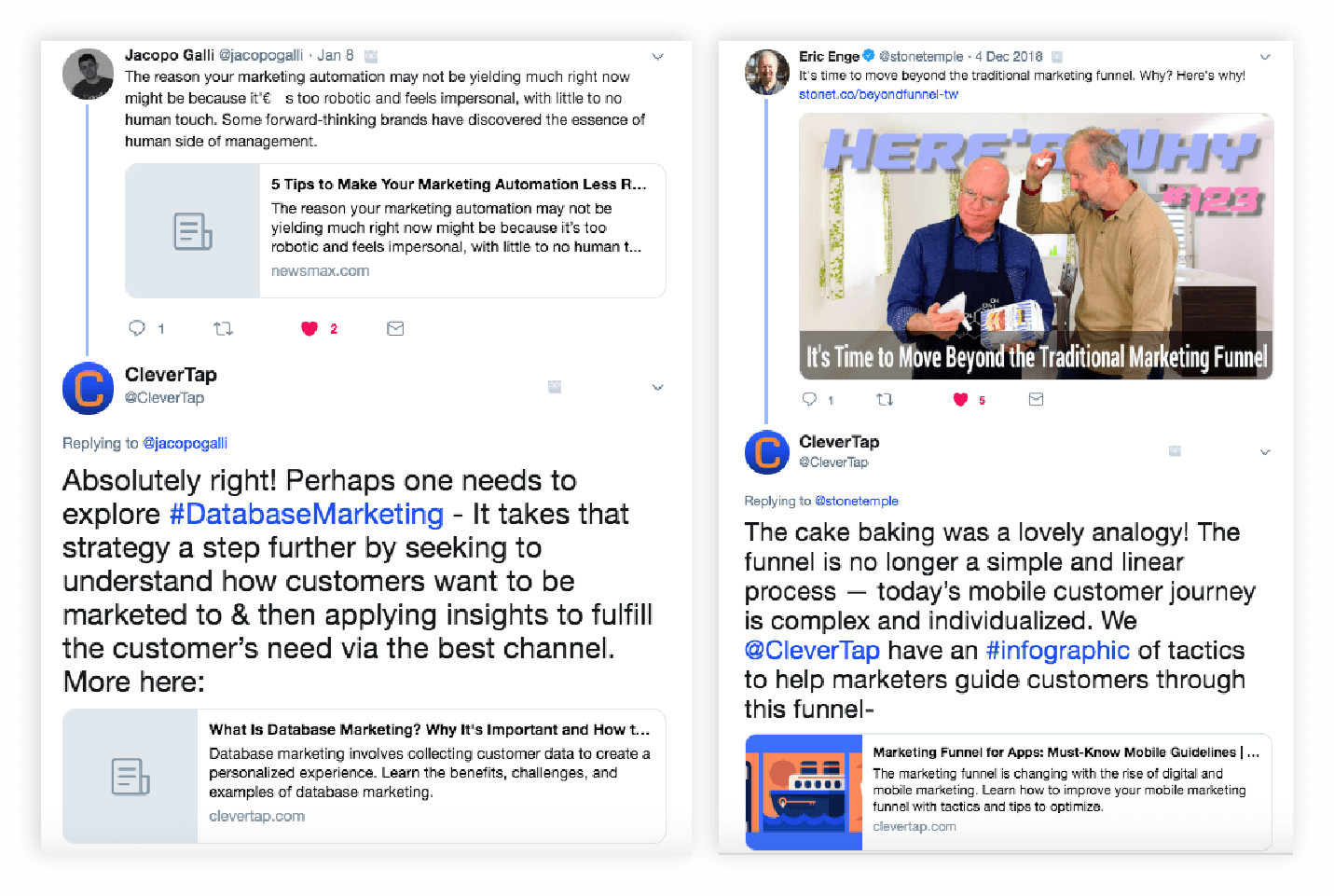

对平台而言,优化算法是核心任务。与其将点赞数作为唯一或核心的流量分配标准,不如引入更多元化的评估维度,如内容深度、用户停留时长、评论质量等。例如,B站通过“一键三连”(点赞、投币、收藏)的复合互动设计,就在一定程度上弱化了单一点赞指标的压力。同时,平台需加大对刷赞行为的打击力度,通过AI识别异常数据模式,建立“信用分”机制,让刷赞者付出代价。

对用户而言,重建“点赞”的本真意义至关重要。点赞不应是数字竞赛的筹码,而应是真实情感的传递。当阿新放下对“点赞数”的执念,转而关注内容本身的价值,或是用真诚的评论代替虚假的点赞时,社交媒体才能真正回归“连接”的本质。这种转变需要时间,更需要社会对“成功”的重新定义:在数字时代,真正的“受欢迎”,不是拥有多少虚假点赞,而是能引发多少真实共鸣。

对社会而言,需引导健康的数字社交观。媒体、教育机构等应加强对“数据理性”的宣传,让公众认识到点赞数不等于个人价值,商业合作也不应唯数据论。当整个社会形成“重内容轻数据”的氛围,阿新们的刷赞行为自然会失去生存土壤。

阿新刷赞的行为,表面是获取点赞的捷径,深层是数字时代个体在算法与流量夹缝中的生存困境。它提醒我们:当点赞变成可以“刷”的商品,社交媒体便失去了温度。破解之道,不在于彻底禁止刷赞,而在于重建“真实互动”的价值坐标——让每一个点赞,都回归到“我认同,所以我支持”的本真。这不仅是阿新的个人选择,更是整个社交媒体生态走向成熟的必经之路。