在QQ社交生态中,个性圈圈作为用户展示自我、连接圈层的重要载体,点赞数不仅是内容热度的直观体现,更是社交认同与价值感的量化表达。许多用户希望提升QQ个性圈圈的点赞量,这背后既源于对社交反馈的天然需求,也反映了在信息过载时代,如何让个人内容穿透圈层、触达更多用户的现实诉求。探讨QQ个性圈圈刷赞的技巧,本质是研究社交内容传播的底层逻辑——它不是简单的“数据游戏”,而是对用户心理、平台规则与内容创作的综合把握。

一、点赞的社交价值:从“数字符号”到“关系纽带”

在深入技巧之前,需明确QQ个性圈圈点赞的本质意义。对年轻用户而言,点赞不仅是“已阅”的标记,更是情感共鸣的快捷键:一张旅行照片获赞,可能隐含“羡慕你的生活方式”的认同;一段心情文字被点赞,传递的是“我懂你的情绪”的慰藉。这种轻量级互动,以低成本维系了社交关系的活跃度——点赞数越高,用户在社交网络中的“可见度”与“影响力”往往越强,进而形成“内容曝光-互动反馈-关系强化”的正向循环。

值得注意的是,QQ个性圈圈的用户群体以Z世代为主,他们更注重“真实感”与“个性化”的平衡。因此,技巧的核心并非追求虚假的“点赞泡沫”,而是通过策略优化,让优质内容获得与目标受众匹配的曝光,让每一次点赞都成为有效社交的起点。

二、内容创作:技巧的根基是“精准触达用户痛点”

所有刷赞技巧的本质,都是“让内容被更多人看见并愿意互动”。而实现这一点的核心,在于创作能精准触达用户“情感触点”或“信息需求”的内容。具体可从三个维度切入:

1. 情感共鸣:用“真实感”替代“表演感”

QQ个性圈圈的受众更偏爱“接地气”的内容。与其刻意追求“完美人设”,不如挖掘生活中的“高光瞬间”与“共通情绪”。例如:学生党分享“期末周图书馆的凌晨四点”,配上揉眼的自拍和“还有最后一章”的文案,极易引发同龄人的“痛感共鸣”;职场新人吐槽“第一次做PPT被改到崩溃”,附上修改前后的对比图,既能释放压力,又易收获“过来人”的点赞安慰。这类内容的底层逻辑是:用真实的脆弱感替代刻意的炫耀,让用户在“我也经历过”的心理认同中主动点赞。

2. 视觉呈现:3秒抓住“眼球经济”

在信息流中,用户停留的平均时长不足3秒,视觉冲击力直接影响内容打开率。技巧包括:善用QQ个性圈圈的“动态贴纸”与“滤镜”——旅行照片用“胶片风”增强故事感,美食图片用“暖黄滤镜”激发食欲;构图遵循“主体突出”原则,避免杂乱背景,例如自拍时用“前景虚化”营造层次感,集体照采用“对角线构图”避免呆板。此外,“视频动态”的点赞率普遍高于静态图,可尝试将日常片段剪辑成15秒快剪(如“课间10分钟的搞笑瞬间”),配合节奏感强的BGM,提升互动欲望。

3. 信息增量:提供“可分享的价值”

除情感共鸣外,实用型内容是“点赞利器”。例如:学生党整理“期末复习重点思维导图”,标注“@你的学霸同桌一起看”;上班族分享“摸鱼不被发现的5个技巧”,配文“转发给需要的兄弟”。这类内容的用户心理是:“收藏了有用,点赞了感谢”。需注意,信息增量需“小而精”——与其长篇大论,不如聚焦单一痛点,用“清单体”“教程图”等轻量化形式呈现,降低用户获取成本。

三、互动引导:从“被动等待”到“主动激活”

优质内容是基础,但若缺乏互动引导,可能陷入“酒香也怕巷子深”的困境。通过策略性设计,可显著提升用户的点赞意愿:

1. 开放式提问:用“选择题”降低互动门槛

直接提问“你觉得我好看吗?”易显得刻意,而“选择题式”提问则更自然。例如:分享两张穿搭照片,配文“今天穿A还是B去约会?评论区告诉我,点赞最高的安排明天的vlog!”——既引导用户选择(隐含点赞),又为后续内容埋下钩子。关键在于问题需与内容强相关,且答案非“对错”而是“偏好”,避免用户因“怕答错”而沉默。

2. @好友精准触达:激活“圈层传播”

QQ的社交关系链以“好友”为核心,@功能是打破“信息茧房”的有效工具。例如:发“和朋友一起做的黑暗料理”,@参与制作的好友,文案写“@xxx 你负责洗碗,我负责翻车,这次点赞必须给你!”——被@好友大概率会点赞,其好友列表中的共同好友也可能因“熟人社交”而参与互动。需注意@对象不宜过多(2-3人为佳),避免变成“骚扰式@”。

3. 评论区互动:构建“点赞-评论”闭环

用户的点赞行为往往受评论区影响:若评论区已有10条“好看”“赞”,新用户会更易加入互动;反之,评论区空白的动态可能被判定“无人关注”。因此,可在发布内容后,用小号或邀请好友在评论区留言“求细节!”“教程链接!”,再公开回复“谢谢提醒,下次出教程~”——通过“评论-回复”的互动热场,带动点赞量自然上升。

四、平台规则与工具辅助:规避风险,借势而为

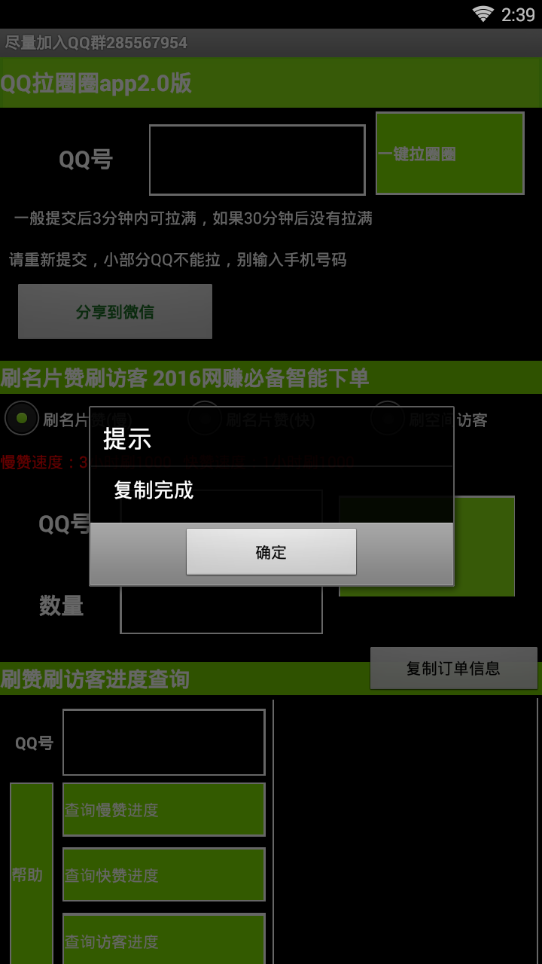

提升QQ个性圈圈点赞量,需在平台规则框架内操作,避免因“违规刷赞”导致账号限流。需警惕两类风险:一是第三方“刷赞软件”,此类工具常通过盗取用户信息或虚假账号刷赞,不仅可能泄露隐私,还会触发平台的风控系统(如“点赞量异常波动”);二是“互赞群”中的“僵尸粉”,互动质量低且易被算法识别,长期反噬账号权重。

相比之下,利用平台自有功能更安全有效:例如通过“QQ看点”联动——将个性圈圈动态同步到看点,吸引泛流量关注;使用“附近的人”标签,让同城用户因“地域共鸣”而点赞;针对“兴趣部落”用户定制内容(如游戏部落分享“操作技巧”,动漫部落晒“手办开箱”),实现垂直圈层的精准触达。

五、趋势与反思:从“点赞焦虑”到“价值表达”

随着社交平台对“互动质量”的重视,单纯追求点赞数的“刷赞技巧”正在失效。QQ算法已更关注“点赞-评论-转发”的互动深度,以及用户的内容垂直度——一个长期分享摄影技巧的用户,即使单条动态点赞量不高,也可能因“优质创作者”标签获得更多自然曝光。

因此,技巧的终极目标应是:通过数据反馈(哪些内容获赞多、为何获赞),优化内容创作方向,让QQ个性圈圈成为“自我表达”与“价值连接”的窗口。与其纠结“如何刷赞”,不如思考“我的内容能为谁提供价值”——是带来欢笑?传递知识?还是记录成长?当内容真正触达他人需求时,点赞不过是水到渠成的社交反馈。

在QQ个性圈圈的世界里,技巧是术,真诚是道。那些能经得起时间考验的“高赞动态”,从来不是数字的堆砌,而是用真实与用心,在虚拟社交中构建的温度连接。