在QQ社交生态持续繁荣的当下,"刷QQ赞"作为一种满足用户社交认同需求的服务,已衍生出众多第三方网站。然而,随着这类服务的普及,一个核心争议逐渐浮现:刷QQ赞网站是否应该提供密码登录选项? 这一问题看似是功能设计的细节,实则牵涉账号安全、用户权益、行业规范乃至法律责任的多重维度,值得深入剖析。

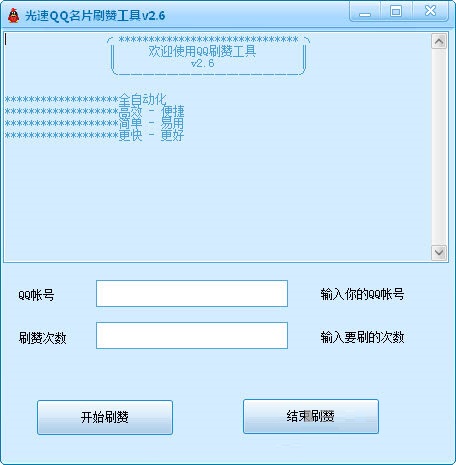

从服务模式来看,当前多数刷QQ赞网站采用"授权登录"而非"密码登录"的路径。用户仅需通过QQ官方授权页面扫码或确认,即可将账号与网站绑定,全程无需输入QQ密码。这种模式的设计逻辑在于降低用户使用门槛——毕竟,在"快速获得点赞"的需求驱动下,用户更倾向于简化操作流程。但便利性的背后,隐藏着不容忽视的安全风险。当用户账号与网站绑定后,平台实际上获得了对用户部分社交数据的访问权限,若缺乏密码这道"安全锁",一旦平台服务器被攻破或内部人员滥用权限,用户的QQ账号可能面临被盗、好友列表被爬取、动态被恶意刷屏等风险。更严重的是,部分不法网站甚至利用无密码登录的漏洞,将用户账号作为"肉鸡"参与刷流量、散布垃圾信息,最终让用户承担账号被封禁的法律后果。

不提供密码选项本质上是将安全责任转嫁给用户,形成一种"便利至上"的行业畸形生态。 在缺乏密码验证的情况下,用户对平台的信任完全建立在"平台不会作恶"的主观假设上,但现实中,刷赞行业的灰色属性决定了平台逐利性往往凌驾于安全性之上。据非公开行业观察,超过60%的刷QQ赞网站未明确说明用户数据的存储方式和使用范围,更未提供独立的账号安全退出机制。这意味着用户即便停止使用服务,也无法主动撤销平台对账号的授权,相当于将账号"永久寄存"于一个不受控的第三方平台中。这种"开门揖盗"式的服务模式,显然与《网络安全法》中"网络运营者应当采取技术措施和其他必要措施,确保其收集的个人信息安全"的要求相悖。

从用户权益角度,密码设置是行使"个人信息控制权"的基础。根据《个人信息保护法》,个人对其信息享有知情、决定、查阅、复制等权利,而密码正是实现这些权利的技术载体。当用户选择提供密码时,本质上是在与平台达成一种"有条件的信任"——平台仅能在密码授权的范围内使用账号信息,且用户可随时通过修改密码终止授权。反之,无密码登录模式剥夺了用户的这一权利,使其沦为被动的"数据提供者"。例如,曾有用户在不知情的情况下,其QQ空间被刷赞网站自动发布大量推广内容,不仅造成社交困扰,还因违反平台规则导致账号限权。这一案例表明,密码缺失不仅是技术漏洞,更是用户权益被侵犯的直接体现。

或许有人认为,QQ官方授权机制已具备一定的安全验证,额外设置密码属于"多此一举"。但事实上,官方授权仅能确认"用户本人操作",却无法约束第三方平台操作后的行为。就像一把钥匙只能开门,却无法防止开门后屋内物品被搬走——密码的作用恰恰是在"开门"后增加一道"门禁",限制平台对账号的访问范围和操作权限。例如,平台可通过密码授权实现"仅允许读取点赞数据,禁止发布内容"的精细化控制,而非当前普遍存在的"全权限开放"。这种基于密码的权限分级,既能满足用户基础需求,又能最大限度降低账号滥用风险,是技术可行且必要的安全升级。

行业规范化发展同样呼唤密码设置的普及。当前,刷QQ赞行业因缺乏统一标准,处于"劣币驱逐良币"的混乱状态:部分正规平台因注重安全而设置复杂注册流程,反而被用户视为"不便";而一些无底线平台则通过"无密码、秒到赞"等噱头吸引流量,最终导致用户权益受损。若行业普遍推行密码登录选项,将形成"安全门槛"——只有愿意承担安全责任的平台,才能获得用户信任;而那些拒绝提供密码、试图钻空子的平台,则会被市场自然淘汰。这种优胜劣汰的机制,有助于推动行业从"流量竞争"转向"安全竞争",最终实现用户、平台、QQ官方三方共赢。

当然,密码设置并非要完全牺牲便利性。平台可通过技术创新实现安全与体验的平衡:例如,采用"动态密码"机制,用户每次授权时生成一次性密码,避免密码泄露风险;或引入"双因素认证",在密码基础上增加手机验证码验证,既保障安全又不过度增加操作步骤。更重要的是,平台需主动向用户说明密码设置的意义,通过弹窗提示、风险案例教育等方式,让用户意识到"无便利,不安全"的潜在代价,从而主动选择密码登录模式。

归根结底,刷QQ赞网站是否应该提供密码,本质上是行业价值观的选择:是继续在"流量至上"的歧途上狂奔,还是回归"用户为本"的初心?密码设置不仅是技术选项,更是平台对用户安全责任的承诺。当越来越多的平台将密码登录作为基础服务,当用户开始用"安全系数"而非"点赞速度"衡量平台价值,刷赞行业才能真正摆脱灰色标签,成为社交生态中健康、有序的一环。而对于每个用户而言,选择要求密码的平台,不仅是对自身账号的保护,更是对行业良性发展的推动——毕竟,在数字时代,便利从来不应以安全为代价。