在苹果手机上刷快手粉丝和赞,看似一条快速提升账号影响力的捷径,实则暗藏多重风险。随着短视频竞争加剧,不少苹果用户试图借助第三方工具“走捷径”,却可能因小失大,从账号安全到法律风险,从数据隐私到平台规则,每一环都需警惕。刷粉赞的操作看似简单,实则是对平台规则、用户信任和自身数字资产的严重透支,其代价远超短期获得的虚假流量。

一、快手平台规则下的账号生存风险:封禁、降权与数据清零

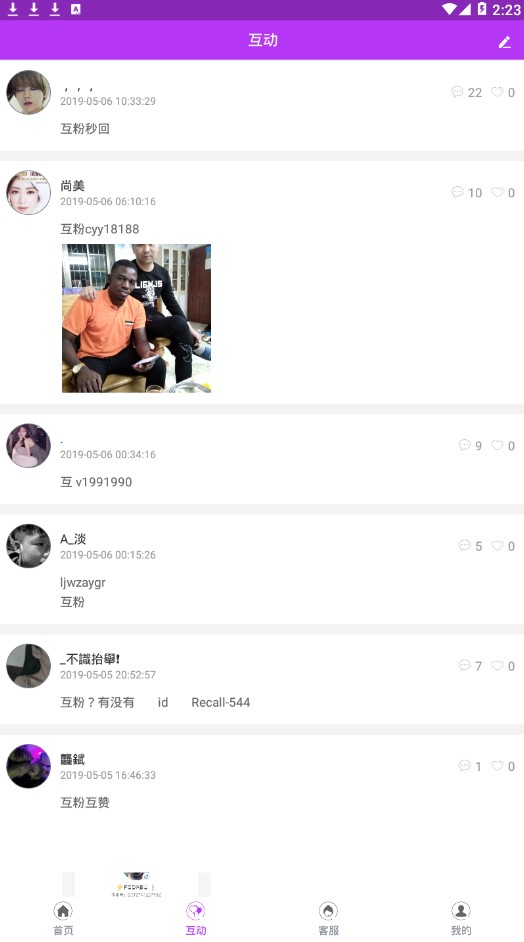

快手作为头部短视频平台,对“刷量”行为始终保持高压打击态势。其算法系统具备强大的数据异常检测能力,能精准识别粉丝和赞的异常增长模式——例如短时间内粉丝量激增但互动率极低、粉丝账号多为“僵尸号”(无头像、无内容、长期不活跃)、点赞行为集中在同一时间段且分布异常等。一旦被判定为刷量,账号将面临严厉处罚:轻则限流(视频推荐量骤降)、清空虚假粉丝和赞,重则永久封禁。

苹果手机用户常因系统封闭性产生“安全错觉”,认为在iOS设备上操作更隐蔽,但平台检测的是数据逻辑而非设备类型。事实上,第三方刷粉工具往往通过模拟批量注册、非法获取他人账号信息等方式“养号”,这些账号的IP地址、设备指纹、行为特征与真实用户存在显著差异,在快手风控系统面前无所遁形。曾有案例显示,某苹果用户为快速涨粉,使用第三方工具刷取10万粉丝,结果账号不仅被清空数据,还被纳入平台“黑名单”,彻底失去创作资格。刷粉赞带来的虚假繁荣,本质是与平台规则的一场豪赌,赢面极小,代价却可能是账号的“死刑”。

二、苹果生态下的隐私与安全风险:第三方工具的“数字陷阱”

苹果设备以“安全性高”著称,但这并不意味着刷粉赞工具能提供可靠保障。相反,第三方刷粉平台常以“苹果专用”为噱头,诱导用户授权不必要的权限或输入敏感信息。例如,部分工具要求登录苹果iCloud账号,以获取“设备唯一标识符”,实则可能窃取用户的联系人、照片、备忘录等隐私数据;更有甚者通过植入恶意代码,盗取苹果ID密码,导致账号被盗刷、绑定的支付账户面临资金风险。

此外,苹果用户需警惕“越狱”陷阱。部分第三方工具声称需越狱iOS设备才能“突破限制”,但越狱会破坏系统安全机制,使设备暴露于病毒、木马之中。即使未越狱,非官方渠道下载的刷粉APP也可能被苹果App Store拒绝上架,用户只能通过描述文件安装,这类应用常存在后台偷跑流量、窃取通讯录等问题。在苹果手机上刷粉赞,看似利用了系统封闭性“隐蔽操作”,实则将自己置于隐私泄露和设备安全的风险敞口中。

三、数据真实性的反噬效应:虚假流量无法转化的“无效繁荣”

刷粉赞的核心目的无非是提升账号“身价”——吸引品牌合作、获得平台流量扶持或满足虚荣心。但虚假数据带来的“繁荣”如同空中楼阁,不仅无法转化为实际价值,反而会反噬账号发展。

首先,品牌方和平台方对粉丝质量的考核早已从“数量”转向“质量”。一个拥有10万粉丝但互动率不足1%的账号,其商业价值远低于1万粉丝但互动率10%的账号。刷来的粉丝多为“僵尸粉”,不会观看视频、不会评论互动,反而会拉低账号的整体互动率,导致快手算法判定“内容质量差”,从而减少自然流量推荐,形成“越刷越没流量”的恶性循环。

其次,虚假数据会误导账号运营方向。基于虚假粉丝画像(如地域、年龄、兴趣)制定的内容策略,可能与真实用户需求脱节,导致内容创作“跑偏”。例如,某美妆博主刷取大量男性粉丝后,仍按女性偏好发布内容,结果真实用户纷纷流失,最终账号沦为“数据僵尸”。刷粉赞制造的“虚假繁荣”,本质是对账号价值的自我毁灭,短期看似“赢了面子”,长期却输了“里子”。

四、法律与道德风险:从“违规操作”到“违法边界”的潜在跨越

刷粉赞不仅是平台规则禁止的行为,更可能触及法律红线。根据《反不正当竞争法》,经营者不得通过“组织虚假交易、编造用户评价”等方式进行虚假宣传或商业诋毁。若刷粉行为涉及商业合作(如品牌方要求达到一定粉丝量才合作),则可能构成合同欺诈,需承担违约责任;若通过非法手段获取用户信息(如倒卖粉丝数据),还可能触犯《个人信息保护法》,面临罚款甚至刑事责任。

从道德层面看,刷粉赞破坏了短视频行业的公平竞争生态。 genuine(真实)创作者需要持续输出优质内容、积累真实粉丝,而刷粉者通过“走捷径”抢占资源,对认真创作的用户极不公平。这种行为一旦被曝光,还会严重损害个人或品牌信誉,失去用户信任——在短视频行业,信任比粉丝量更珍贵。刷粉赞看似“无伤大雅”,实则是对法律底线的试探和对行业规则的践踏,其代价可能是个人信誉的崩塌。

在苹果手机上刷快手粉丝和赞,是一场注定得不偿失的冒险。从账号封禁到隐私泄露,从数据无效到法律风险,每一条“捷径”背后都隐藏着深坑。短视频竞争的本质,终究是内容与真实用户的较量。与其将时间和金钱投入虚假数据的“泡沫”,不如借助苹果设备优质的拍摄、剪辑性能,深耕内容创作——用真实的镜头语言打动用户,用持续的优质内容积累粉丝,这才是账号长久发展的正道。毕竟,短视频时代的核心竞争力,从来不是冰冷的数字,而是真实的用户连接与情感共鸣。