滑动屏幕时,你是否也曾指尖悬停,最终默默划过那些本可以点赞的视频?在抖音的亿万人海中,这种“刷过没点赞”的体验,远比我们想象的更普遍,也远比表面更复杂。它不是简单的“手滑”,也不是“不喜欢”的直白注脚,而是用户行为逻辑、平台算法机制与内容价值认知三者交织下的微妙结果。当我们在抖音刷过没点赞的视频时,究竟发生了什么?这种行为背后,藏着用户真实需求的“隐形表达”,也藏着内容生态进化的关键线索。

点赞的符号化:被赋予太多意义的“一键”

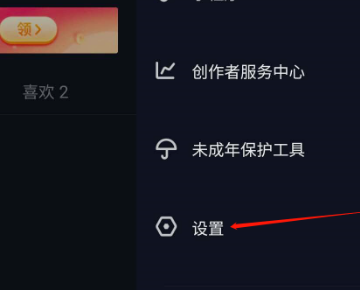

在抖音的互动体系中,点赞早已超越了“喜欢”的本意,演变成一种社交符号。用户按下赞,往往不只是对内容本身的认可,更是在传递“我认同这个观点”“我想和创作者建立连接”“我希望我的朋友看到我也关注这个领域”等多重信号。这种符号化属性,让点赞逐渐成为一种“社交货币”,甚至带来无形的压力。

比如,当你刷到一条关于“职场潜规则”的视频,内容犀利但观点可能引发争议,你或许会默默看完,却不敢点赞——怕被同事误解为“认同消极情绪”,怕被贴上“负能量”标签。再比如,看到一条宠物救助视频,你感动得眼眶湿润,却因“不想显得刻意煽情”而选择划过。这些“刷过没点赞”的瞬间,本质是用户对“点赞后果”的权衡:点赞是公开的,而“不点赞”保留了隐私和解释空间。

点赞的符号化,让用户在按下“红心”前,多了层社交滤镜的考量。当“喜欢”需要承担额外的社交成本时,“默默划过”便成了更安全的选择。 这种现象在年轻用户中尤为明显,他们既渴望表达,又在意他人眼光,最终让“未点赞”成了行为与意图之间的缓冲带。

默默划过的内容:用户真实需求的“隐性投票”

如果说点赞是用户对内容的“公开表态”,那么“刷过没点赞”则可能是“隐性投票”。很多时候,用户并非不喜欢内容,而是觉得“不值得公开点赞”,或是“喜欢但不需要互动”。这类内容往往具备一个共性:提供了实用价值或情绪共鸣,却不具备“社交传播属性”。

比如,一条“手机摄影参数教程”,你可能完整看完,默默记下技巧,却不会点赞——因为它属于“工具性内容”,你需要的只是信息本身,而非通过点赞向他人展示“我学摄影”。再比如,深夜刷到一条“失眠者独白”,视频里没有华丽的剪辑,只有一句“其实我也经常在凌晨三点想人生”,你或许会心头一紧,却因“不想暴露自己的脆弱”而选择划过。这类内容像“私享的慰藉”,用户在消费时完成了与创作者的“单向连接”,却不需要通过点赞完成“双向确认”。

更值得玩味的是“审美疲劳式未点赞”。当你刷到一条风景绝美的视频,第一反应可能是“太震撼了”,但连续看到10条类似内容后,即便质量上乘,你也会本能地划过——不是不喜欢,而是“审美阈值”被拉高。这种“刷过没点赞”,其实是用户对内容同质化的无声抗议:当平台推送大量“爆款模板”时,真正的优质内容反而容易被淹没在“点赞池”中。

算法的“点赞依赖”:被误读的“优质信号”

抖音算法的核心逻辑,是通过用户互动行为(点赞、评论、转发、关注)判断内容质量,并据此优化推荐。但这一逻辑存在一个潜在假设:点赞量与内容价值成正比。然而,“刷过没点赞”的大量存在,让这一假设变得脆弱。

算法无法识别“隐性点赞”的价值。一条视频被1000人默默看完并收藏,却只有10人点赞,算法可能将其判定为“低互动内容”,从而减少推荐;反之,一条内容被100人点赞但只有50人看完,算法却会将其视为“优质爆款”,持续推送。这种“互动偏好”导致创作者陷入“点赞焦虑”:为了迎合算法,他们刻意设计“点赞引导话术”(“觉得有用请点赞”),甚至购买虚假互动,反而让内容质量让位于“互动数据”。

更矛盾的是,算法的“点赞依赖”正在加剧用户“划过不点赞”的行为。当用户意识到“点赞=被算法记录”“不点赞=可能减少同类内容推送”时,部分人会刻意控制点赞——比如,为了屏蔽“美妆教程”而拒绝点赞相关视频,即便内容本身不错。这种“反向操控”,让点赞失去了真实反馈的意义,也让算法陷入“数据失真”的循环。

从“未点赞”到“深度互动”:内容生态的进化可能

“刷过没点赞”的现象,并非用户的“冷漠”,而是内容生态需要进化的信号。对平台而言,与其过度依赖点赞数据,不如挖掘“隐性反馈”的价值;对创作者而言,与其纠结点赞量,不如关注用户“真实停留时长”和“内容复用率”。

平台可以优化算法逻辑,将“完播率”“收藏率”“重复观看率”等指标纳入内容质量评估体系。比如,一条视频被1000人完整看完且200人收藏,即便点赞量只有50,也应被判定为“优质内容”。这种调整,能让算法更精准地捕捉用户的“真实兴趣”,而非“互动冲动”。

创作者则需要理解:“未点赞”不等于“不喜欢”。当用户默默收藏你的“健身教程”,反复观看你的“做饭视频”,这些“无声的认可”比浮夸的点赞更有价值。与其在视频结尾硬性引导点赞,不如通过“评论区提问”(“你们最想学哪一道菜?”)激发用户的主动表达——毕竟,一条有10条真诚评论的视频,远比有1000个“僵尸赞”的视频更有生命力。

对用户而言,“刷过没点赞”无需愧疚。点赞是权利,不是义务。在信息爆炸的时代,我们有权选择“安静地消费”,也有权让算法知道:有些内容,值得被看见,但不值得被点赞。

在抖音的世界里,每一次滑动都是选择,每一次停留都是态度,“刷过没点赞”则是用户与内容、与平台之间最真实的“默契”。它提醒我们:真正的优质内容,从不依赖点赞的堆砌;健康的生态,也从不苛求用户的“表演式互动”。当平台学会读懂“沉默的价值”,创作者学会尊重“隐形的喜欢”,用户才能在滑动屏幕时,找到更纯粹的内容体验——那些被你默默划过的视频,或许正是抖音最该留下的“宝藏”。