在微时代,信息传播高度碎片化,微博作为社交媒体的代表平台,其评论回复刷赞行为泛滥成灾,直接侵蚀用户体验的核心价值。这种行为,即通过机器人或人工手段批量点赞、回复评论以制造虚假互动,表面上看似提升内容热度,实则扭曲了真实社交生态,导致用户在浏览时遭遇信息污染与信任危机。微博评论回复刷赞行为本质上是数字时代的泡沫制造者,它不仅降低内容质量,更让用户在互动中感到迷失与失望。

微时代以即时性和短平快为特征,用户依赖微博获取资讯、表达观点,但评论回复刷赞行为却让这一体验变得扭曲。刷赞者利用自动化工具或雇佣水军,在热门微博下发布千篇一律的回复或点赞,营造出虚假的热闹氛围。例如,一条社会新闻下,可能出现数十条无实质内容的“支持”或“顶”评论,这些行为看似无害,实则掩盖了真实用户的多元声音。用户在浏览时,被迫面对信息过载,有效讨论被淹没在虚假互动中,导致社交体验变得肤浅而低效。这种刷赞行为,作为微博生态中的常见现象,其负面影响远超正面价值,因为它破坏了平台赖以生存的真实性基石。

用户体验的受损体现在多个维度。首先,信息真实性被削弱:用户难以辨别哪些评论是真实反馈,哪些是刷赞产物,这降低了内容可信度。例如,当用户看到一条微博下全是点赞和空洞回复时,可能误以为该内容广受欢迎,从而影响其判断,甚至传播虚假信息。其次,社交互动质量下降:真实用户在参与讨论时,发现对话被刷赞者占据,导致有效交流被稀释。用户感到被欺骗,平台信任度随之崩塌。此外,刷赞行为还引发心理疲劳:用户在筛选信息时,需额外投入精力识别虚假内容,这增加了认知负担,降低了使用满意度。在微时代,这种体验恶化尤为突出,因为用户习惯于快速获取信息,却不得不应对人为制造的混乱。

从价值角度看,评论回复刷赞行为看似为内容创作者带来短期曝光,实则透支了长期信任。平台算法倾向于推荐高互动内容,刷赞行为因此被部分用户或商家滥用,以获取更多流量。然而,这种虚假繁荣无法持续:当用户意识到互动不真实时,平台活跃度反而下降。例如,微博若不遏制刷赞,可能导致用户流失,转向更健康的平台。应用层面,这种行为在营销领域尤为常见,企业通过刷赞提升产品可见度,却忽视了用户真实需求,最终损害品牌形象。挑战在于,平台监管难度大:AI检测技术虽进步,但刷赞手段不断升级,如使用代理IP或模拟真人行为,形成猫鼠游戏。用户辨别能力不足也加剧问题,尤其在微时代,信息碎片化让用户更易被表面数据误导。

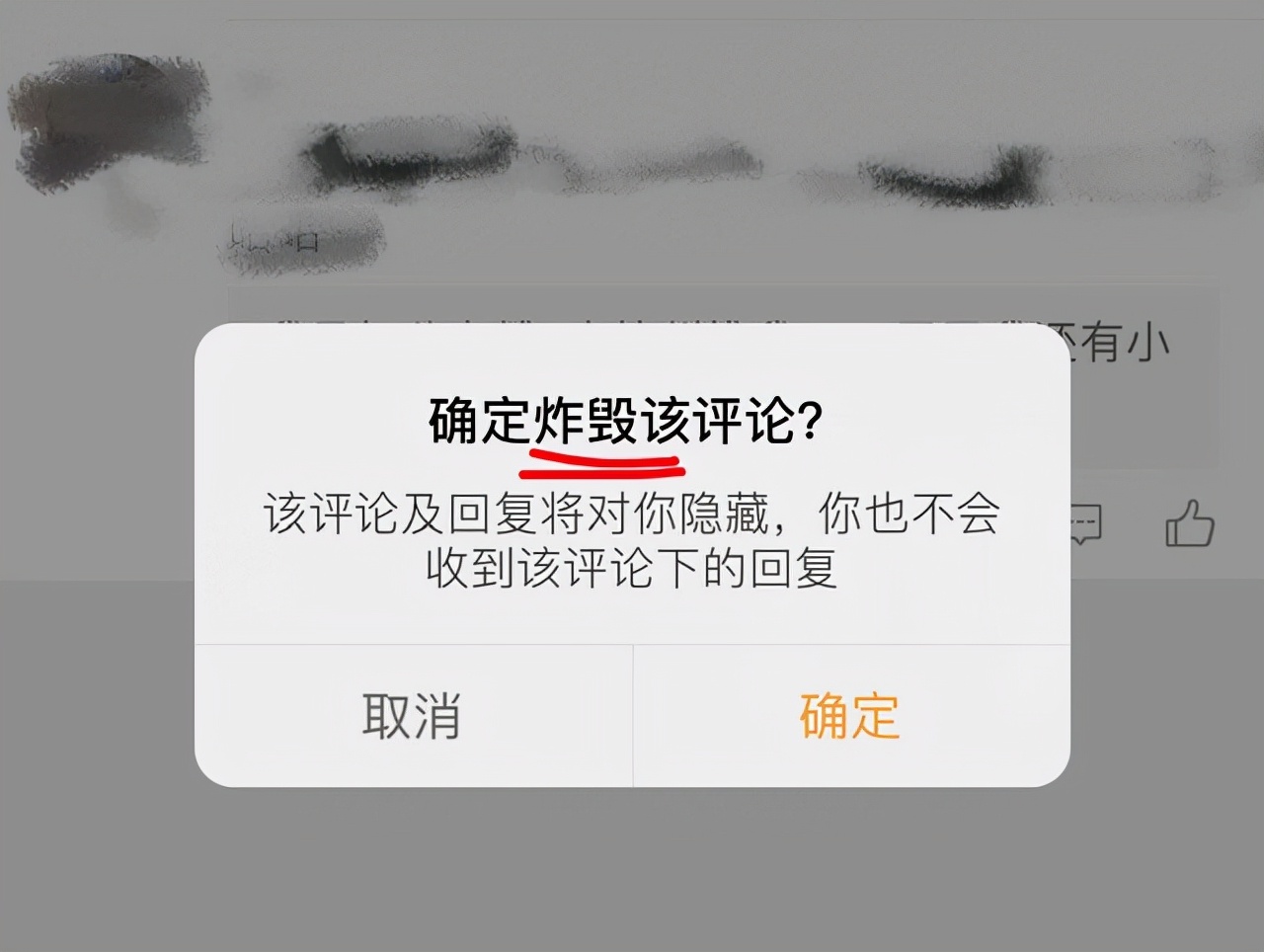

趋势分析显示,评论回复刷赞行为在微时代正呈现新态势。一方面,AI技术普及使刷赞更高效、隐蔽,例如生成逼真评论或点赞,增加了平台治理难度。另一方面,用户意识觉醒:部分用户开始抵制虚假互动,呼吁真实讨论。平台如微博已采取行动,如引入算法识别刷赞账号、限制每日点赞次数,但效果有限。商业利益驱动仍是核心挑战,广告商追求数据指标,纵容刷赞行为,形成恶性循环。未来,若不加以遏制,微博可能沦为虚假互动的温床,用户体验将进一步恶化。

独特见解在于,评论回复刷赞行为反映了微时代的浮躁心态——用户和创作者都急于追求即时满足,却忽视了社交的本质是真实连接。这种行为不仅是技术问题,更是文化问题:它源于社交媒体的“点赞经济”逻辑,将互动量化为数据,却忽略了情感交流的价值。在微时代,用户渴望深度互动,却被刷赞行为剥夺了机会,导致社交体验变得空洞。解决之道,需平台、用户和创作者三方合力:平台强化审核机制,用户提升媒介素养,创作者专注内容质量而非虚假数据。唯有如此,微博才能回归其作为社交工具的初心,让用户体验回归真实与愉悦。

在微时代,微博评论回复刷赞行为对用户体验的负面影响不容忽视。它制造信息泡沫,侵蚀信任,降低互动质量,最终让用户在数字海洋中迷失。维护真实体验,是平台可持续发展的关键,也是用户权利的保障。呼吁各方行动,共同打造一个健康、透明的微博生态,让每一次点赞和回复都承载真实价值。