在快手平台上,为什么抢置顶刷赞成为热门话题?这并非偶然的流量狂欢,而是平台算法逻辑、创作者生存策略与用户心理需求共同作用下的必然结果。作为日活超亿的短视频社区,快手以“老铁经济”和“信任电商”为核心,而置顶视频与点赞数据,恰恰成为撬动这两大支点的关键杠杆。当流量竞争进入白热化阶段,“抢置顶刷赞”已从个别创作者的“小动作”,演变为贯穿内容生态的“显性话题”,折射出短视频行业从野蛮生长到理性博弈的深层转型。

一、算法逻辑下的“数据崇拜”:置顶与点赞是流量入口的“通行证”

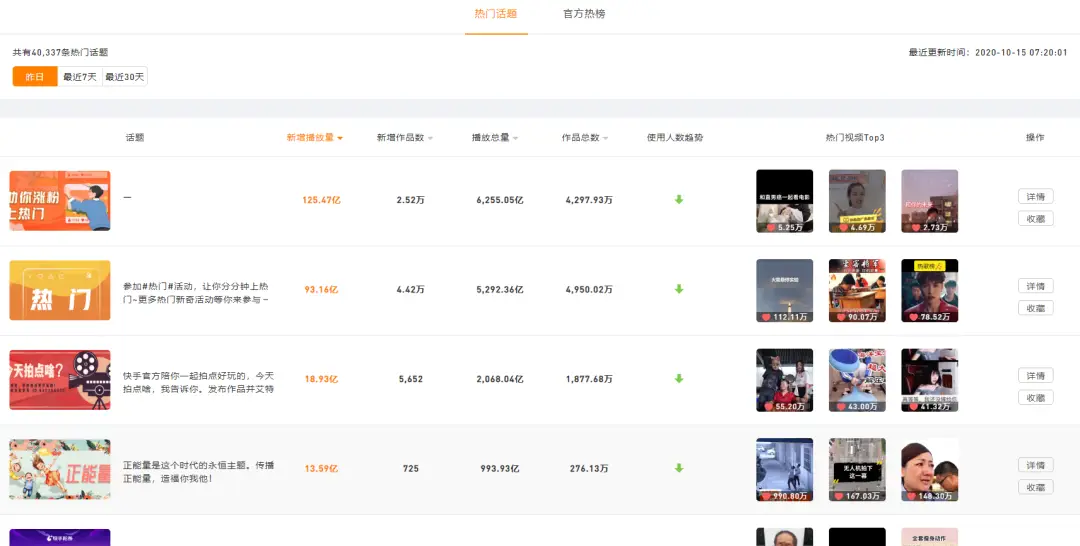

快手的算法推荐机制,本质上是“数据反馈驱动流量分配”的逻辑闭环。无论是“老铁推荐”的社交分发,还是“发现页”的算法推荐,都会优先参考视频的初始数据表现——点赞数、评论量、转发率、完播率等,而置顶视频作为创作者主动选择的“流量入口”,其数据表现直接决定了后续内容的曝光权重。例如,一个置顶视频若能在发布后24小时内突破万赞,算法会判定其具备“爆款潜质”,从而将其推入更大的流量池;反之,若点赞量长期停滞,不仅置位本身失去意义,甚至可能影响账号的整体活跃度评分。

这种“数据依赖症”催生了“抢置顶刷赞”的底层动机:在内容同质化严重的赛道,优质内容需要“临门一脚”的数据助推。对于中小创作者而言,置顶视频往往是账号的“门面”——可能是主打产品、核心才艺或最新动态,而点赞数则是“门面”的“装饰品”。数据显示,快手上点赞量超10万的置顶视频,其带来的粉丝转化率是普通视频的3倍以上,直接关联到商业变现的可能。因此,当自然流量难以满足“数据达标”的需求时,部分创作者选择通过“抢置顶刷赞”快速制造“爆款假象”,以获取算法的“青眼有加”,这本质上是对平台规则的被动适应,也是流量焦虑下的理性选择。

二、多元创作者的“生存突围”:从素人到商家,谁在抢置顶刷赞?

“抢置顶刷赞”的热潮背后,是快手平台上多元创作者群体的集体焦虑。不同类型的创作者,参与这一行为的动机与逻辑各不相同,却共同指向“流量生存”的核心命题。

对素人创作者而言,置顶视频是“破圈”的跳板。例如,一位乡村才艺博主,可能会将最新一段唢呐表演设为置顶,通过短期内刷赞至5万,吸引算法将其推荐给对“民俗文化”感兴趣的用户群体,从而实现粉丝量的指数级增长。这种“以数据换流量”的策略,虽带有一定投机性,却是资源有限的素人在激烈竞争中脱颖而出的“捷径”。

对中小商家而言,置顶视频是“货架电商”的“黄金展位”。快手是“信任电商”的代表,用户对主播的信任度直接影响转化率,而置顶视频中的产品演示、用户评价等,需要高点赞数作为“信任背书”。比如,一个卖手工鞋垫的店主,置顶视频展示产品制作过程,通过刷赞营造“万人好评”的氛围,用户看到点赞数后,下单意愿会显著提升。据业内人士透露,快手上高点赞置顶视频带来的商品点击转化率,比普通视频高出40%以上,这使得商家不得不将“抢置顶刷赞”视为运营的“必修课”。

即便是MCN机构旗下的专业创作者,也难以完全脱离“数据崇拜”。机构需要账号维持稳定的数据表现,以吸引品牌广告合作,而置顶视频往往是与品牌方约定的“合作位”。当自然流量不足时,机构可能会通过批量刷赞确保数据达标,避免影响商业合作。可以说,“抢置顶刷赞”已覆盖快手生态的创作者层级,成为不同主体应对流量竞争的“通用工具”。

三、用户认知偏差与信任构建:点赞数如何成为“质量符号”?

“抢置顶刷赞”能成为热门话题,离不开用户端的“数据崇拜”心理。在信息过载的短视频环境中,用户缺乏足够的时间和能力判断内容质量,点赞数便成为最直观的“筛选器”。社会心理学中的“社会认同理论”指出,当人们不确定如何选择时,会倾向于模仿大多数人的行为。因此,高点赞的置顶视频,会被用户默认为“优质内容”,从而产生点击、观看、点赞的“从众行为”。

这种认知偏差被创作者精准利用:通过刷赞制造“爆款假象”,不仅能吸引初始流量,更能撬动用户的“信任杠杆”。例如,一个新注册的美食账号,将第一条置顶视频刷赞至10万,用户会下意识认为“这个博主很受欢迎”,从而关注、点赞,形成“数据-信任-更多数据”的正向循环。反之,若置顶视频点赞量寥寥,用户可能会认为内容“不值得看”,即使内容本身优质,也可能因“数据寒酸”而被埋没。

更深层次看,快手作为“老铁经济”平台,用户与创作者之间的“强社交关系”让点赞数据更具“情感价值”。粉丝对置顶视频的点赞,不仅是内容认可,更是对创作者的“支持表态”。因此,当创作者通过刷赞提升点赞量时,不仅是在优化算法推荐,更是在向用户传递“很多人支持我”的信号,从而强化用户的“归属感”和“信任感”。这种“情感绑定”,让“抢置顶刷赞”超越了单纯的流量竞争,成为创作者与用户之间的一种“隐性契约”。

四、灰色产业链与平台监管的“猫鼠游戏”:抢置顶刷赞的生态隐忧

“抢置顶刷赞”的热潮,催生了庞大的灰色产业链。从“刷赞工作室”到“置顶数据套餐”,一条龙服务让数据造假变得“低成本、高效率”。据行业调研,快手上1000个点赞的价格低至5元,置顶视频“万赞套餐”仅需50元,且承诺24小时内完成,甚至能模拟真实用户的行为轨迹(如随机浏览、停留3秒后点赞),让平台算法难以识别。

这种“数据造假”行为,对快手内容生态造成了多重冲击。首先,它破坏了公平竞争环境:优质内容因缺乏“数据助推”而被淹没,低质内容通过刷赞获得曝光,形成“劣币驱逐良币”的恶性循环。其次,它削弱了用户信任:当用户发现“高赞视频”可能存在水分时,对平台的信任度会逐渐降低,影响用户粘性。最后,它损害了商业价值:品牌方投放广告时,若参考虚假数据进行决策,可能导致营销效果不及预期,影响广告生态健康发展。

面对这一问题,快手平台从未停止监管。通过引入AI算法检测异常数据(如短时间内点赞量激增、点赞用户账号特征异常等),对刷赞账号进行限流、降权甚至封号处理。但“道高一尺,魔高一丈”,灰色产业链不断升级技术手段,使用“养号矩阵”(大量真实用户账号进行刷赞)、“模拟点击”(通过程序模拟用户操作)等方式规避检测。这种“猫鼠游戏”的持续,让“抢置顶刷赞”成为快手内容生态中一个难以根除的“顽疾”,也反映出平台在“数据激励”与“生态健康”之间的平衡难题。

五、趋势反思:从“抢数据”到“做内容”,抢置顶刷赞的降温与重构

随着短视频行业进入“存量竞争”阶段,“抢置顶刷赞”的热度正逐渐降温,这背后是平台、创作者、用户三方认知的迭代升级。一方面,快手算法持续优化,从“唯点赞论”转向“多维数据评估”,将完播率、评论质量、用户停留时长、转发深度等指标纳入考量,单纯刷赞对流量提升的效果边际递减。另一方面,用户媒介素养提升,对“数据造假”的辨别能力增强,更倾向于关注内容本身的价值,而非被点赞数“绑架”。

对于创作者而言,未来的竞争核心已从“抢置顶刷赞”转向“深耕内容”。例如,知识类创作者通过输出专业干货提升用户粘性,商家通过真实场景展示建立信任,素人创作者通过差异化内容形成个人IP。这些“内容为王”的实践,正在重塑快手生态的流量逻辑——置顶视频的价值,不再取决于点赞数的多少,而在于能否精准触达目标用户,实现“有效流量”的沉淀。

从更宏观的视角看,“抢置顶刷赞”从“热门话题”到“逐渐降温”,标志着短视频行业从“流量狂欢”到“价值回归”的转型。平台需要构建更科学的评价体系,创作者需要回归内容本质,用户需要提升辨别能力,三方协同才能推动生态健康发展。当“抢置顶刷赞”不再是生存必需,快手才能真正成为“记录世界、记录你”的优质内容社区,让每一份用心创作的置顶视频,都能获得与其价值匹配的流量与尊重。