大众刷赞软件应用是什么?简单来说,它是通过技术手段模拟人工点赞行为,为用户在社交媒体平台(如微信朋友圈、微博、抖音、小红书等)的内容批量增加点赞数量的工具。这类应用的核心逻辑在于利用算法脚本、虚拟IP池或多设备协同操作,绕过平台的基础检测机制,实现短时间内点赞数量的“快速增长”,满足用户在社交传播中对“数据表现”的即时需求。随着社交媒体成为现代人生活的重要组成部分,大众刷赞软件应用逐渐从边缘工具演变为一种现象级的社交辅助工具,其背后折射出的是数字时代个体对社交认同、内容曝光的深层焦虑与效率追求。

从功能定义来看,大众刷赞软件应用并非单一工具,而是一个涵盖“需求识别-技术执行-结果反馈”的完整服务链。用户只需输入目标内容的链接(如一条短视频、一篇笔记或一条动态),设置需要的点赞数量,软件即可自动完成操作。部分高级应用还支持“精准点赞”——通过筛选目标用户的性别、地域、兴趣标签等,模拟真实用户的行为轨迹,使点赞数据更具“真实性”。例如,美妆商家可能希望让产品测评笔记获得更多女性用户的点赞,以提升内容在女性群体中的传播权重;普通用户可能希望朋友圈的旅行照片获得“全国多地”的点赞,以塑造“受欢迎”的社交形象。这种定制化功能,让大众刷赞软件应用从“粗放式刷量”转向“精细化运营”,进一步拓宽了其应用场景。

深入分析其价值维度,大众刷赞软件应用对用户而言,本质上是“社交效率”与“心理满足”的双重补偿。在社交媒体算法逻辑中,点赞、评论、转发是内容分发的重要权重指标——高点赞内容往往能获得更多平台推荐,形成“流量-数据-更多流量”的正向循环。对于内容创作者,尤其是中小博主和商家,初期通过刷赞快速突破“冷启动”门槛,能节省大量自然积累的时间成本,让优质内容更快触达目标受众。对普通用户而言,点赞数量的提升直接带来“被关注感”和“社交价值感”,这种心理反馈源于人类对“群体认同”的本能需求:一条获得百赞的朋友圈,与一条仅获3赞的朋友圈,在发布者心中的“社交成功度”截然不同。

然而,大众刷赞软件应用的价值并非没有边界。其核心矛盾在于“虚假繁荣”与“真实生态”的冲突。从平台视角看,点赞数据本是用户真实兴趣的反映,刷赞行为却通过技术手段扭曲了这一指标的客观性,破坏了平台的公平竞争环境。例如,某品牌通过刷赞使产品评价远超实际体验,误导消费者决策;某素人用户通过刷赞营造“网红”假象,挤压真实优质创作者的生存空间。这种“劣币驱逐良币”的现象,正是平台严厉打击刷赞行为的核心原因。

技术层面,大众刷赞软件应用的发展始终在与平台检测机制进行“攻防博弈”。早期的刷赞工具多采用“固定IP+高频点击”的简单模式,极易被平台识别;随着平台风控升级(如引入设备指纹、行为序列分析、AI反作弊系统),现代刷赞软件开始采用“动态IP轮换”“模拟人工操作间隔”“多账号协同”等更复杂的技术手段。例如,通过模拟真实用户的“滑动-停留-点赞”完整行为链,或利用“云手机集群”实现不同地理位置、不同设备型号的分散操作,降低被标记的风险。但这类技术的研发和维护成本较高,导致部分低质刷赞软件仍停留在“粗放式”操作,用户使用后不仅无法获得预期效果,还可能因账号异常触发平台惩罚。

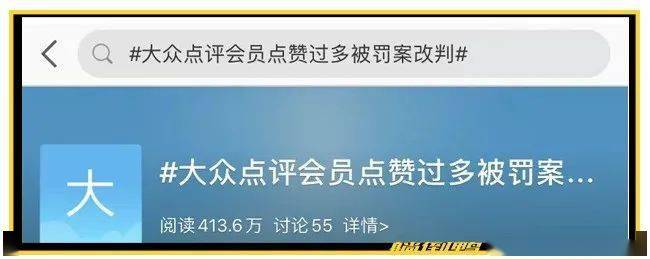

伦理与法规层面,大众刷赞软件应用的灰色属性日益凸显。我国《网络安全法》《互联网信息服务管理办法》等明确规定,禁止通过技术手段进行流量造假、数据欺诈。2021年,国家网信办开展的“清朗”专项行动中,就曾查处多起“刷赞刷量”黑色产业链,涉及软件开发、数据交易、账号运营等多个环节。对普通用户而言,使用刷赞软件看似“无伤大雅”,实则可能面临账号封禁、社交信用受损等风险;对商家而言,虚假数据可能面临平台处罚、消费者信任危机,甚至法律诉讼。这种“短期收益”与“长期风险”的不对等,让大众刷赞软件应用的价值天平逐渐倾斜。

值得关注的是,随着用户对“真实社交”的反思,大众刷赞软件应用正面临需求端的转型。部分年轻用户开始从“追求数量”转向“追求质量”,更在意点赞背后的真实互动——一条获得10条真诚评论的动态,远比一条获得1000条“僵尸赞”的内容更有价值。这种需求变化催生了“合规化辅助工具”的探索:一些开发者尝试将刷赞软件与内容优化结合,通过分析用户画像、推荐发布时间、优化内容标签等方式,帮助用户提升内容的自然曝光率,而非单纯依赖数据造假。例如,某工具会提示“你的美食内容在18-22点更易获得女性用户点赞”,或“添加‘周末探店’标签可提升30%自然流量”,这种“技术赋能内容”的模式,或许能成为大众刷赞软件应用未来的合规出口。

归根结底,大众刷赞软件应用是数字社交时代的特殊产物:它既是用户应对“社交内卷”的无奈选择,也是平台算法逻辑下的畸形需求。技术的中立性决定了工具本身无善恶,但如何使用工具,考验着用户的理性与行业的底线。对于普通用户,需清醒认识到:社交的本质是真诚连接,而非冰冷的数字游戏;对于平台,需持续优化算法规则,让优质内容获得公平曝光,减少“唯数据论”的生存压力;对于开发者,需将技术能力向“合规赋能”转型,而非在灰色地带野蛮生长。唯有如此,大众刷赞软件应用才能从“流量作弊工具”蜕变为“社交辅助利器”,真正服务于健康、真实的数字社交生态。