大众点评作为本地生活服务的核心平台,店铺的点赞与收藏数据常被视为“流量密码”,由此催生的刷赞刷收藏产业链已形成规模。但这类行为究竟能否为商家带来真实价值?是短期有效的“助推器”,还是长期反噬的“毒药”?脱离真实用户行为的数据堆砌,本质上是对平台生态与用户信任的透支,其有效性需从平台机制、用户心理、商业逻辑三重维度拆解。

一、刷赞刷收藏的“伪真实”:数据造假的底层逻辑

刷赞刷收藏的核心矛盾在于“虚假性”与“平台真实性要求”的冲突。当前市场上的刷单服务已形成成熟产业链:通过机器模拟点击、真人兼职账号批量操作、甚至利用平台漏洞“劫持”流量,可在短时间内为店铺伪造成千上万点赞与收藏。这些数据看似“亮眼”,却经不起推敲:点赞用户画像与店铺实际客群严重脱节(如美发店出现大量学生党账号点赞),收藏后无实际消费转化,甚至出现“0粉丝账号高频互动”的异常行为。

平台并非对此视而不见。大众点评的算法系统已整合多维数据校验逻辑,包括用户行为轨迹(如是否浏览过店铺详情页、是否产生搜索关键词)、互动质量(点赞后是否浏览其他店铺、收藏后的访问频次)、账号活跃度(注册时长、日常使用习惯)等。当某店铺的点赞量在短期内异常激增,但用户停留时长、到店转化率等核心指标未同步提升时,系统会判定数据异常,进而触发降权机制——这意味着刷来的数据不仅无法带来流量,反而可能让店铺在自然排名中“隐形”。

二、短期流量幻觉与长期价值陷阱:商家为何“明知故刷”?

尽管风险明确,仍有大量商家前赴后继投入刷量,根源在于“流量焦虑”下的数据幻觉。大众点评的排序机制中,点赞、收藏等互动数据是重要的“权重因子”,部分商家误以为“数据好看=流量更多=生意更好”。尤其对新店而言,初始数据空白期容易陷入“恶性循环”:数据差→排名靠后→曝光少→自然流量低→数据更差。刷量看似能打破这一循环,实则陷入更深的陷阱。

短期来看,虚假数据可能带来“虚假繁荣”:高点赞量能提升店铺在列表页的视觉吸引力,刺激用户点击;收藏量增加可能被算法误判为“热门店铺”,获得短暂加权。但这种繁荣如同“空中楼阁”——用户点击后发现评价与收藏量不匹配(如收藏量高却无真实评价),信任度骤降;而一旦被平台识别降权,店铺将失去自然流量支撑,前期刷量的投入付诸东流。更严重的是,刷量行为若被用户举报或平台公示,会对品牌口碑造成不可逆的损害,消费者对“数据造假”的厌恶远超对店铺本身的关注。

三、用户决策的“反噬效应”:从数据依赖到理性觉醒

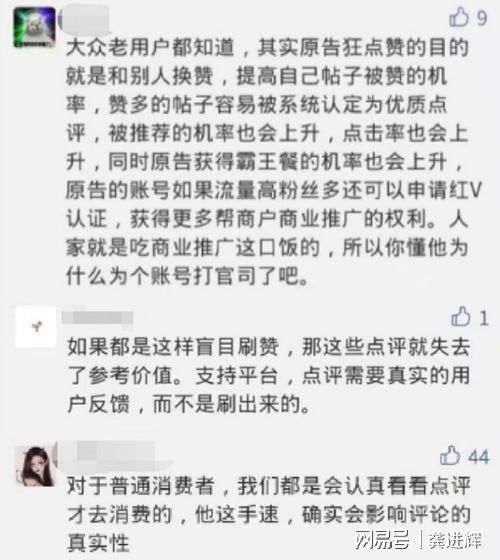

刷赞刷收藏的“无效性”,最终要回归用户行为验证。本地生活消费的核心决策逻辑是“真实体验驱动”,用户点赞收藏的本质是“对体验的认可”或“对未来的消费预期”。当数据与体验脱节时,用户的“用脚投票”会直接否定虚假价值。

例如,某餐饮店通过刷赞将点赞量冲至10万+,但实际到店用户发现排队时长、菜品质量与“高赞”标签严重不符,不仅不会产生复购,还会主动发布差评,甚至提醒好友“别被数据骗了”。这种“负面口碑扩散”的效率,远高于虚假数据的堆砌。数据显示,大众点评用户对“高互动量但低评价量”店铺的信任度不足30%,而对“中等互动量但高真实评价”店铺的转化率可达60%以上——这说明,用户早已对“数据泡沫”产生免疫力,真正能打动他们的,永远是真实的服务与体验。

四、平台治理与商家出路:从“刷量竞赛”到“真实运营”

随着平台反作弊技术升级(如图像识别识别虚假评价、设备指纹追踪刷单账号)和用户理性意识增强,刷赞刷收藏的“有效性”正被持续压缩。未来,大众点评等平台将进一步强化“真实体验权重”,将到店核销率、评价图文率、用户复购率等指标纳入核心排序逻辑,这意味着“靠数据造假走捷径”的空间将越来越小。

对商家而言,与其沉迷于刷量的短期幻觉,不如回归运营本质:通过优化服务提升真实用户体验(如菜品创新、环境升级、服务培训),引导用户主动分享优质评价(如设置“好评返现”但强调真实反馈),利用平台工具(如“霸王餐”“团购套餐”)精准触达目标客群。这些方式虽然见效较慢,但能沉淀真实的用户口碑与复购流量,形成“数据增长-体验提升-流量再增长”的正向循环。

当刷赞的泡沫被戳破,留下的才是真正能沉淀价值的口碑基石。本地生活服务的竞争,终究是“真实体验”的竞争,而非“数据泡沫”的较量。商家唯有放下对虚假数据的执念,深耕服务本质,才能在平台生态中行稳致远——这不仅是算法迭代的必然结果,更是市场规律对商业本质的回归。