在淘宝生态中,刷单点赞行为为何难以根除?这一问题看似指向单一违规现象,实则折射出电商平台治理、商业利益博弈与用户行为惯性的多重复杂性。刷单点赞的顽固存在,并非单纯的技术漏洞或道德失范,而是生态系统中短期利益诱惑与长期健康发展的深层矛盾在微观层面的具象化呈现。从商家竞争逻辑到平台治理困境,从用户认知偏差到技术对抗的动态演进,这一行为如同生态中的“共生菌”,在特定土壤中持续繁殖,难以被彻底清除。

一、经济利益驱动:商家生存逻辑下的“隐性刚需”

刷单点赞行为的根源,深植于淘宝生态中激烈的市场竞争与商家的生存焦虑。在淘宝平台上,流量分配高度依赖算法推荐,而算法的核心指标之一便是“数据表现”——包括销量、好评率、点赞数、收藏量等。对于中小商家而言,新店起步阶段缺乏自然流量,若没有初始销量和好评,很难在搜索结果中获得曝光,陷入“无人问津→无销量→更无人问津”的恶性循环。此时,刷单点赞成为打破僵局的“最低成本策略”:通过少量资金投入,快速积累虚假数据,既能触发算法推荐,又能营造“热销”假象,吸引真实消费者点击。

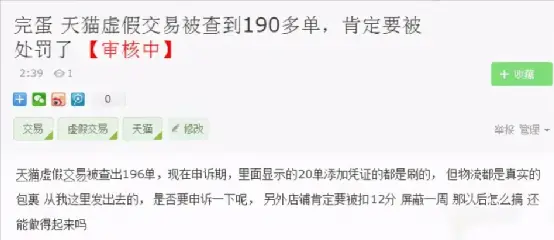

这种需求催生了成熟的刷单产业链。从“刷手”招募、虚假物流单号生成,到模拟真实浏览、下单、好评的完整流程,产业链分工明确,甚至形成了“刷单平台”作为中介,提供“按单计费”“包月套餐”等服务。商家支付的刷单费用(通常为商品金额的5%-10%)被视为“营销成本”,与直通车、钻展等付费推广相比,刷单点赞的“投入产出比”看似更高——毕竟,真实推广的流量转化率受多种因素影响,而刷单数据能直接“美化”店铺权重。这种“数据造假”的收益远大于风险,使得刷单点赞成为部分商家的“隐性刚需”,在生存压力下难以主动放弃。

二、平台治理困境:规则与现实的“拉锯战”

淘宝作为平台方,始终将刷单点赞列为违规行为,并通过技术手段(如风控系统)和规则处罚(如降权、封店)进行打击。然而,治理效果始终有限,根本原因在于平台治理面临“规则刚性”与“生态柔性”的矛盾。

一方面,平台需要维护公平竞争的市场环境,刷单点赞破坏了数据真实性,损害消费者信任和平台生态健康,因此必须严厉打击;另一方面,淘宝生态中数以千万计的商家,其经营行为、数据特征千差万别,平台难以通过单一规则精准识别所有刷单行为。例如,刷单手通过虚拟号段、模拟真实用户行为(如浏览时长、加购路径)、使用“空包快递”(仅生成物流单号不实际发货)等方式规避检测,使得风控系统面临“道高一尺,魔高一丈”的技术对抗。此外,部分刷单行为与正常营销活动边界模糊——例如,商家通过“老客返现”鼓励真实用户复购,可能被误判为刷单;而直播带货中“点赞抽奖”“关注送礼”等活动,若用户为获取福利批量操作,也与刷单点赞特征相似。平台在判定时需兼顾“效率”与“公平”,过度误伤可能损害商家积极性,治理难度极大。

更关键的是,平台与商家之间存在“目标错位”:平台追求生态长期健康,而商家追求短期生存。当刷单点赞的收益远高于违规成本(如部分商家被处罚后换个店铺重新开业),治理效果便大打折扣。这种“猫鼠游戏”的持续,使得刷单点赞始终处于“打而不绝”的状态。

三、用户心理与行为惯性:虚假数据的“信任陷阱”

刷单点赞难以根除,还与消费者的认知偏差和行为惯性密切相关。在淘宝生态中,消费者购买决策高度依赖“社会证明”(Social Proof)——即通过他人的评价、销量、点赞数等判断商品质量。这种心理机制本无问题,但当虚假数据泛滥时,消费者便陷入“信任陷阱”:一方面,他们相信“高销量=高认可”“高好评=高质量”,从而被刷单点赞营造的虚假繁荣吸引;另一方面,即使部分消费者对数据真实性存疑,也可能因“怕踩雷”而选择“随大流”,进一步强化了对虚假数据的依赖。

值得注意的是,消费者并非完全被动的受害者。部分用户为获取少量返现或福利,主动参与刷单点赞(如“关注店铺点赞返现1元”),成为刷单产业链的“末端参与者”。这种“全民参与”的微观行为,使得刷单点赞具有了“群众基础”——当刷单从“商家的单方面行为”演变为“商家与用户的共谋”,治理难度便从“平台单方打击”升级为“生态系统性重构”。此外,长期暴露在虚假数据中,消费者的辨别能力可能被弱化,甚至形成“数据造假合理化”的认知偏差,进一步纵容了刷单点赞行为的蔓延。

四、生态复杂性:多业态交织下的“治理盲区”

淘宝生态早已从早期的C2C电商发展为涵盖传统电商、直播电商、内容电商、社区电商等多元业态的复杂系统。不同业态的刷单点赞形式各异,治理标准难以统一,形成“治理盲区”。

在传统电商中,刷单点赞主要表现为“刷销量、刷好评”;在直播电商中,则演变为“刷点赞、刷互动、刷礼物”——主播通过刷单营造“人气爆棚”的假象,吸引真实观众停留和消费;在内容电商(如淘宝逛逛)中,刷单点赞可能涉及“刷笔记点赞、刷收藏”,影响内容推荐权重;在社区电商中,则可能出现“刷拼团人数、刷晒单”。这些业态的刷单行为在操作手法、数据特征、参与主体上存在差异,平台若采用统一的治理逻辑,容易顾此失彼。例如,直播电商的实时互动性极强,刷单行为可能在短时间内完成,风控系统难以及时拦截;而内容电商的传播链条长,刷单点赞的“长尾效应”更明显,治理需兼顾源头打击与事后追溯。

这种生态的多样性,使得刷单点赞行为如同“变形虫”,在不同业态中不断变换形态,平台治理始终面临“按下葫芦浮起瓢”的困境。

五、技术对抗的动态性:监测手段与造假手段的“螺旋上升”

刷单点赞难以根除的技术根源,在于监测手段与造假手段之间的“动态博弈”。随着平台风控技术的升级,刷单手也在不断进化造假手段,形成“监测-对抗-再监测-再对抗”的螺旋上升。

早期刷单主要通过“小号批量操作”,平台通过识别设备指纹、IP地址异常即可拦截;随后刷单手采用“真人养号”(用真实用户长期操作积累信用)、“虚拟号段动态IP”等方式规避检测,平台则引入AI算法,通过分析用户行为序列(如浏览-加购-下单的时间间隔是否异常)、物流信息(如收货地址与IP是否匹配)等综合判定;如今,刷单产业链甚至利用“深度伪造”技术模拟真人语音、视频互动,进一步增加了识别难度。

这种技术对抗的动态性,意味着平台治理需要持续投入研发资源,但造假手段的迭代速度往往快于监测手段的更新速度。当平台刚掌握一种刷单模式的识别逻辑时,新的变种已经出现,导致治理始终滞后于违规行为的发展。

刷单点赞在淘宝生态中的难以根除,本质上是商业利益、技术瓶颈、用户心理与生态复杂性共同作用的结果。要破解这一难题,不仅需要平台升级治理技术、完善规则体系,更需要商家回归“产品为王”的经营本质,消费者提升数据辨别能力,以及监管部门加强跨平台协同——唯有构建“平台严管、商家自律、用户理性、社会共治”的多元治理格局,才能逐步清除虚假数据的土壤,让淘宝生态回归以“真实”为底色的健康发展轨道。刷单点赞的治理,从来不是一场“攻坚战”,而是一场关乎生态信任重建的“持久战”。