兼职党支部书记津贴该发吗?补贴标准咋定?

兼职党支部书记的津贴问题,长期以来在基层实践中都是一个既敏感又实际的话题。它触及了党建工作中的价值认同、权责利对等以及组织保障等多个核心层面。单纯依靠奉献精神来驱动一项日益复杂且繁重的工作,在当前的社会经济环境下,已显现出其局限性。因此,深入探讨兼职党支部书记津贴“该不该发”以及“标准如何定”,不仅是回应基层关切,更是推动全面从严治党向基层延伸、提升基层党组织组织力的必然要求。

首先,我们必须明确,为兼职党支部书记发放工作补贴,并非是对其无私奉献精神的否定,恰恰相反,是对其劳动价值的尊重与确认。在传统的认知中,党务工作往往与义务、奉献紧密相连,这无疑是党的先进性的重要体现。然而,随着市场经济的发展和社会结构的深刻变革,基层党组织的形态与功能发生了巨大变化。尤其是在非公有制企业、社会组织以及各类新兴业态中,兼职党支部书记往往承担着“一岗双责”甚至“一岗多责”的重任。他们不仅要完成本职业务工作,还要投入大量时间和精力统筹支部建设、组织党员活动、联系服务群众、凝聚职工人心。这种投入是实实在在的,包含了时间成本、精力成本乃至机会成本。若长期忽视这种付出,仅靠精神激励,难免会消磨其工作热情,甚至导致岗位“虚化”、职责“空转”。因此,建立合理的津贴制度,是构建基层党组织书记激励保障机制的关键一环,它从根本上承认了党务工作的专业性和劳动价值,是实现“权责利”相统一的基础性安排。

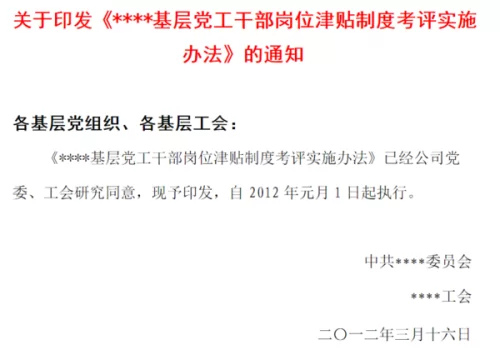

其次,从政策依据和制度层面来看,发放兼职党支部书记津贴具有充分的合法性与合规性。中共中央印发的《中国共产党支部工作条例(试行)》中明确提出,“各级党委(党组)应当加强对支部工作的领导,定期研究、检查支部工作”,并且要“关心爱护支部书记,为支部开展工作提供必要保障”。这里的“必要保障”,自然包括了物质层面的激励与支持。中央组织部也多次下发文件,强调要健全非公有制经济组织和社会组织党组织工作经费保障制度,并明确党组织书记工作补贴可以通过管理费列支等方式予以解决。这些顶层设计为基层实践提供了明确的政策导向,打消了“不敢发”的顾虑。它清晰地传递了一个信号:关心关爱基层党务干部,为他们提供必要的工作条件和合理的待遇,是党组织的责任,而不是违规违纪的“福利”。将兼职党务工作者补贴规定落到实处,正是对中央精神的积极响应和具体实践。

那么,补贴标准究竟该如何科学制定?这是一个需要精细考量、因地制宜的系统性工程,切忌“一刀切”。一个科学合理的标准,应当综合考量以下几个维度。第一,工作量与责任大小。一个拥有上百名党员、党建工作任务繁重的党支部书记,与一个仅有几名党员、活动相对简单的支部书记,其付出显然不在一个量级。标准制定应与支部规模、党员人数、年度工作目标考核结果等挂钩,体现多劳多得、优绩优酬的原则。第二,所在单位的性质与经营状况。对于非公有制企业党支部书记待遇问题,必须充分尊重市场规律和企业实际。在效益好的大型企业,补贴标准可以适当提高,以匹配其岗位贡献;而在经营困难的小微企业,则可能需要上级党组织通过党费返还、财政专项补贴等方式予以“托底”保障,确保党务工作有人抓、有人管。可以探索将补贴经费在企业税前列支,以减轻企业负担。第三,地区经济发展水平。一线城市的补贴标准与中西部欠发达地区必须有所差异,这符合基本的薪酬公平原则。各地组织部门可以结合本地最低工资标准、城镇居民人均可支配收入等数据,制定一个指导性的区间范围,供基层单位参考执行。

在具体操作中,还必须严格区分几个概念,以避免产生新的矛盾。要明确区分“工作津贴”、“党建工作经费”和“绩效奖励”。工作津贴是发给党支部书记个人的,对其履行日常党务工作所付出劳动的补偿,具有相对稳定性。党建工作经费则是拨付给党支部的,用于组织开展“三会一课”、主题党日、党员教育等活动,属于组织运行成本,不能挪作他用,更不能等同于个人津贴。绩效奖励则是基于年度考核结果,对表现突出的党支部书记给予的一次性奖励,属于激励性质。将这三者厘清,并在制度上予以规范,才能确保补贴发放的清晰、透明、公正,既能激励个人,又能保障组织活动的正常开展。

当前,在推行兼职党支部书记津贴制度的过程中,依然面临一些现实的挑战。比如,部分非公企业出资人认识不到位,认为这是额外负担,存在“不愿发”的现象;一些基层干部担心“瓜田李下”,怕引发非议,存在“不敢发”的心理;还有一些地方确实缺乏具体可操作的细则,导致“不会发”的窘境。破解这些难题,需要上级党组织加强指导与督查,推动政策落地生根;需要加大宣传力度,让企业主和社会充分认识到抓好党建对于促进企业发展的长远价值;更需要基层单位大胆探索,创新工作方法,用实实在在的党建成效来证明投入的必要性。为兼职党支部书记的辛勤付出提供一份合理的津贴,本质上是对党的基层力量的投资。这笔投资,最终将转化为更强的组织凝聚力、更优的营商环境和更稳固的执政根基,其价值远超金钱本身。