兼职养猪的女孩,边上学边养猪副业到底行不行?

首先,我们必须戳破那层田园牧歌式的浪漫幻想。现代养猪业早已不是过去几头猪、一瓢泔水的家庭副业模式。它是一个涉及生物安全、疫病防控、饲料营养、环境控制、市场分析等多维度的系统工程。对于在校大学生而言,最大的挑战来自于时间与精力的极端撕裂。大学的课程、考试、社团活动已经占据了大部分时间,而养猪是需要全天候投入的责任。凌晨五点的投喂、深夜的巡栏、不定期的疫苗接种、突发疫情时的紧急处理,这些都不会因为你要期末考试而暂停。你可能在图书馆为一篇论文焦头烂额时,接到电话说有几头猪食欲不振;也可能在准备一场重要面试时,需要处理猪舍的排污故障。这种精神上的双线作战,对任何人的意志力都是巨大的磨砺,绝非一句“我能吃苦”就能轻松概括。

其次,横亘在理想与现实之间的,是三座难以逾越的大山:资本、技术和渠道。启动一个哪怕是微型的养殖项目,其前期投入也远超想象。猪苗、饲料、疫苗、兽药、猪舍建设或租赁、水电设备……每一项都是实打实的开销。对于没有稳定收入来源的学生来说,这笔资金从何而来?是家庭支持,还是寻求贷款?每一种选择背后都伴随着压力和风险。技术壁垒更为致命。非洲猪瘟等高致死性疫病的阴影从未散去,一个微小的疏忽就可能导致全军覆没。书本上的理论知识与实际操作存在巨大鸿沟,如何诊断早期病症?如何科学配比饲料?如何进行有效的环境消毒?这些都需要长时间的实践积累和专家指导,绝非短期速成。最后是销售渠道。养猪的最终目的是变现,但市场猪周期如同过山车,价格波动剧烈。当你的猪出栏时,恰好撞上价格低谷怎么办?你是否拥有稳定的销售渠道,是与大型屠宰场合作,还是通过电商平台、社区团购等新模式开拓市场?这些商业运作能力,同样是学生身份之外的另一重考验。

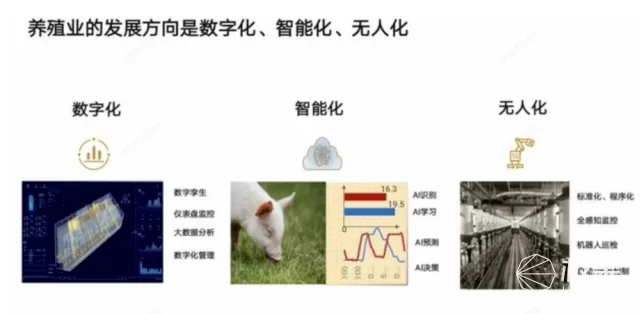

然而,即便挑战重重,我们也不应全盘否定这种尝试的价值。恰恰是这些挑战,筛选出了真正的勇者和智者,也让这项副业的回报超越了单纯的金钱层面。其核心机遇在于,这是一种典型的“新农人养殖模式探索”,它将知识赋能与产业实践进行了前所未有的深度融合。一位畜牧专业的学生,可以将课堂上学到的遗传育种、营养学知识直接用于优化猪群;一位市场营销专业的学生,可以利用新媒体工具打造个人IP,讲述“大学生养猪”的故事,建立品牌信任,实现从养殖端到消费端的直连;一位计算机专业的学生,甚至可以尝试开发智能环控系统,提升养殖效率。这种跨界融合,让养猪不再是低附加值的体力劳动,而是一个充满创新空间的智慧产业。对于参与者个人而言,这段经历带来的全方位成长是无价的。它教会你的,是项目管理、成本控制、风险应对、人际沟通,这些是在任何课堂上都学不到的实战能力,其价值远超于最终赚取的利润。

那么,对于真心想尝试的在校生,一条相对可行的路径是什么?我认为,切忌好高骛远,应从“轻模式”切入。可以不直接 owning(拥有)猪场,而是探索“代养”或“合作养殖”模式。即与现有养殖场合作,利用自己的知识和技术参与部分管理环节,按劳取酬或按股分红,以此降低初期资本投入和风险。同时,必须最大化利用学校资源。主动向农业院系的教授请教,将养殖场作为自己的社会实践基地甚至毕业设计课题,获得技术支持和背书。积极参加学校的创业大赛,争取启动资金和导师资源。在运营上,要拥抱数字化,建立详细的养殖档案,用数据说话,通过短视频、直播等方式记录日常,积累粉丝,为未来的销售打下基础。这种“小步快跑、快速迭代”的方式,既能让学生在实践中学习,又能有效控制风险,是平衡学业与事业的明智之举。

归根结底,一个在校大学生选择养猪作为副业,其行为本身已经具有了某种符号意义。它打破了人们对大学生“天之骄子”的刻板印象,也重塑了社会对“养猪”这一职业的认知。这背后,是新一代年轻人对土地、对生产、对真实价值的重新回归与探索。他们不再满足于虚拟世界的流量和代码,而是渴望亲手创造出看得见、摸得着的成果。这条路注定孤独且充满荆棘,但它的意义也正在于此。那个在猪圈里忙碌的女孩,她身上所展现的,不仅是独立、坚韧的品格,更是一种敢于挑战传统、定义自我的时代精神。她的猪圈里,孕育的不仅是猪仔,更是一种可能,一种关于青春、土地与未来的全新定义。