兼职入职交保证金,合法吗?交了200怎么处理?

首先需要明确一个核心事实:任何形式的兼职入职保证金、押金、服装费、培训费等费用,均属违法违规行为。无论对方以何种名义——防止你突然离职、担保公司财物、作为工服押金——只要你付出了劳动,就应获得报酬,而不是先向雇主付费。这种做法不仅违背了基本的商业伦理,更直接触犯了我国的法律红线。当你面对“先交200元保证金才能开始工作”的要求时,你面对的很可能不是一个正规的工作机会,而是一个精心设计的陷阱。这笔看似不大的金额,是骗子筛选“易受骗群体”的第一道门槛,也是他们非法牟利的起点。

要理解为何这种行为违法,我们必须回归到法律的源头。《中华人民共和国劳动合同法》第九条是处理此类问题的“尚方宝剑”。该条款白纸黑字地写明:“用人单位招用劳动者,不得扣押劳动者的居民身份证和其他证件,不得要求劳动者提供担保或者以其他名义向劳动者收取财物。”这条法律的立法意图非常清晰,即保障劳动者在劳动关系中的平等地位,防止用人单位利用其优势地位,通过经济手段对劳动者进行不当控制和剥削。保证金或押金的存在,本质上预设了劳动者会“犯错”或“违约”,这是一种有罪推定,与建立互信、平等的劳动关系背道而驰。因此,从法律层面讲,任何要求入职前缴纳保证金的单位,其行为本身就失去了合法性基础,你与它之间所签订的任何包含此类条款的“协议”或“合同”,其中的保证金条款也是无效的。

那么,这些骗局为何屡禁不止,尤其是在大学生兼职交押金陷阱中高发?这背后有一套成熟的运作逻辑。首先,骗子往往利用大学生社会经验不足、求职心切的心理。他们发布的招聘信息通常门槛极低,如“打字员、在线客服、简单包装”,但薪酬诱人,极具吸引力。当受害者上钩后,对方会以“岗位紧张,需预留名额”或“防止你拿了资料就走”为由,要求缴纳一笔小额费用,比如200元。这笔金额不大,多数人会抱着“就当买个机会”的心态支付。然而,一旦钱到账,骗子的下一步行动就开始了:要么以各种理由继续收费(培训费、建档费等),要么直接将你拉黑,人间蒸发。对于骗子而言,这笔200元的“保证金”是纯利润,他们通过广撒网的方式,即使成功率不高,也能积少成多,获得可观收益。受害者往往因为金额小、维权程序繁琐而选择自认倒霉,这正中骗子下怀。

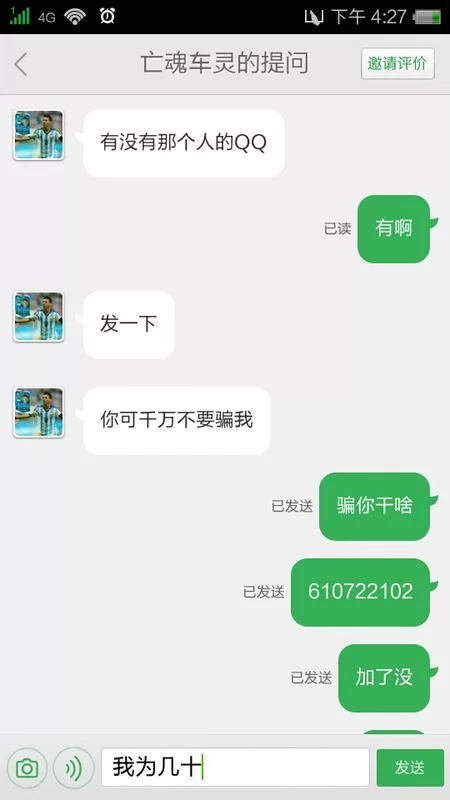

既然已经缴纳了200元,我们该如何应对?如何追回兼职保证金是当前最紧迫的问题。请记住,放弃维权等于纵容犯罪。以下是一套循序渐进、切实可行的操作方案: 第一步,冷静沟通,固定证据。立即与对方联系,明确告知其收取保证金的行为违反了《劳动合同法》,要求其在规定时间内(例如24小时内)全额退还。在此过程中,务必保留所有沟通记录,包括聊天截图、通话录音(注意告知对方正在录音以符合证据合法性要求)、转账凭证、对方的公司名称(如果有的话)、联系人信息等。这些是你后续维权的核心弹药。 第二步,寻求行政干预。如果对方拒绝退款或失联,应立即向用人单位所在地的“劳动保障监察大队”进行举报。你可以通过拨打12333人力资源社会保障服务热线,或直接前往现场投诉。向监察部门提交你收集的所有证据,他们会依法对用人单位进行调查和处理。劳动监察部门的介入具有官方威慑力,往往能有效解决问题。 第三步,启动消费者维权渠道。如果对方是以“中介公司”或“信息服务公司”的名义出现,你也可以向市场监督管理局投诉,拨打12315热线。这属于消费纠纷范畴,市场监管部门同样有权介入调查。 第四步,诉诸舆论与法律。对于情节恶劣、涉及人数较多的案件,可以考虑联系媒体曝光,利用舆论压力迫使对方退款。如果所有途径都无法解决,且金额较大,最后的手段是向人民法院提起诉讼。虽然诉讼成本相对较高,但对于维护自身权益、打击违法行为的决心具有标志性意义。

防范永远胜于补救。为了避免陷入兼职交押金陷阱,求职者必须建立起一道坚实的心理防线。首先,要树立“求职不付费”的基本原则。任何正规公司招聘,都不会向应聘者收取任何费用。其次,仔细甄别招聘信息。对于那些职位描述含糊不清、薪酬高得离谱、面试地点偏僻简陋的公司,要高度警惕。再次,主动要求查看对方的营业执照和相关的经营资质。正规企业通常不会拒绝这一合理要求。最后,保护个人信息,不要轻易将身份证、银行卡等敏感信息交给对方。求职是一个双向选择的过程,你是在用自己的劳动换取报酬,而不是花钱购买一份工作。保持清醒的头脑,不贪图小利,不轻信承诺,是保护自己免受侵害的最佳方式。

法律的尊严不仅体现在条文上,更体现在每一次被正确运用以维护公平正义的行动中。追回那200元保证金,其意义早已超越了金钱本身。它是一次普法实践,一堂生动的职场权益课,更是一次对自身价值的捍卫。当越来越多的求职者敢于对违法行为说“不”,并懂得运用法律武器保护自己时,那些潜藏在招聘市场中的灰色产业链才会失去生存的土壤。每一次勇敢的维权,都是在为构建一个更健康、更公平的就业环境贡献一份力量,让劳动的光芒真正闪耀。