兼职写作业到底算不算犯法?最多能判几年?

兼职写作业,这个在校园“灰色地带”游走的行当,究竟算不算犯法?这不仅是许多寻求“捷径”的学生心存侥幸的疑问,也是一些想靠“脑力”赚点外快的人反复掂量的风险。要厘清这个问题,我们不能简单地用“是”或“否”来回答,它触及的是法律、道德与学术规则的交叉地带,其性质与后果,远比表面看起来要微妙得多。

首先,我们必须直面核心问题:兼职写作业本身,在《中华人民共和国刑法》中并没有被直接定义为一种犯罪行为。也就是说,不存在一个名为“代写作业罪”的罪名,让你一旦接单就可能面临牢狱之灾。这一点,或许是让无数代写者和购买者感到“安心”的主要原因。然而,不构成刑事犯罪,绝不意味着它就是合法的,更不代表它没有任何风险。法律是一个完整的体系,除了刑法,还有民法、行政法以及各个领域内部的规章制度。代写作业真正的法律风险,恰恰潜藏在这些看似“ softer”的规则之中。

那么,其背后的“代写作业法律责任”具体体现在哪些方面呢?我们可以从三个层面来剖析。第一个层面是民事合同风险。代写服务本质上是一种契约关系,购买者支付报酬,代写者交付“作品”。然而,根据《民法典》的相关规定,违反法律、行政法规的强制性规定,或者违背公序良俗的民事法律行为无效。代写作业的行为,其目的是为了帮助购买者欺骗学校,获取虚假的学业成绩,这显然违背了学术诚信这一社会基本价值观,构成了对公序良俗的挑战。因此,这种代写合同在法律上很可能会被认定为无效合同。一旦产生纠纷,比如代写者“卷款跑路”,或者交付的“作品”质量低下,购买者很难通过法律途径维权,因为法院不会保护一个建立在非法目的上的交易。反过来说,如果购买者拒绝付款,代写者想要追回劳动报酬,也同样面临着合同无效的困境,法律的天平不会倾向于任何一方。

第二个层面,也是最直接、最普遍的风险来源,是行政管理与校规校纪的惩戒。对于学生而言,无论是购买还是提供代写服务,一经查实,都将面临严厉的处分。从课程记零分、警告、记过,到更严重的留校察看乃至开除学籍,这些后果都白纸黑字地写在各所高校的学生手册里。这种处罚虽然不是“判刑”,但其对个人学业和前途的影响,有时比某些轻微的刑事处罚更为深远。一个被开除学籍的记录,将成为一个人求学乃至求职道路上难以抹去的污点。而对于非学生身份的代写者,如果其行为形成规模化、产业化的经营,例如开设专门的网店或工作室,则可能面临市场监管部门的查处,涉及无照经营等问题,同样需要承担相应的行政责任。

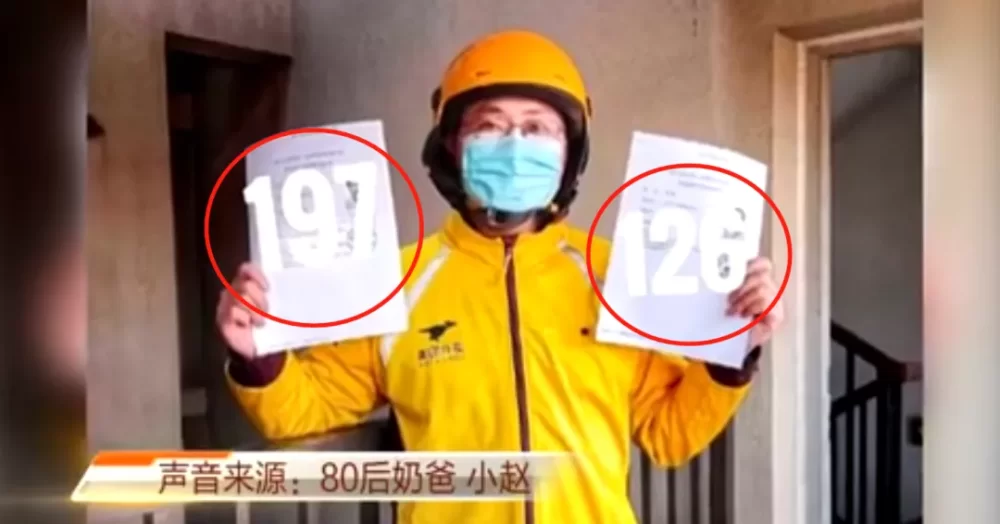

第三个层面,则是我们必须严肃探讨的刑事风险,这也是“最多能判几年”这一问题的落脚点。尽管如前所述,单纯的作业代写不构成犯罪,但当行为的性质和规模发生变化时,风险的等级就会跃升。例如,如果代写的对象是国家级考试的试题,如高考、研究生统一招生考试等,那么代写者就极有可能涉嫌“代替考试罪”,这可是明确的刑事犯罪,刑罚是“处拘役或者管制,并处或者单处罚金”。再比如,如果代写行为演变为大规模的诈骗,比如代写者以“保过”、“高分”为名,骗取巨额费用后消失,或者通过代写服务获取学生的个人信息进行其他犯罪活动,那就可能触犯诈骗罪等相关罪名。所以,“判几年”的答案,取决于你的行为是否触碰了刑法中其他更为严重的罪名红线。

当我们将目光从普通课程作业转向更为严肃的领域时,问题的严重性会陡然增加。代写论文是否构成犯罪?这是一个更值得警醒的问题。对于本科、硕士乃至博士的毕业论文,其背后承载的是学位授予。通过代写骗取学位,其行为性质就更为恶劣。虽然目前司法实践中,单纯因为代写论文而追究刑事责任的案例依然罕见,但这并不意味着法律就此缺位。这种行为严重扰乱了高等教育秩序,损害了学术的严肃性和公信力。一旦东窗事发,学生不仅会被撤销学位,其人生履历上也会留下极不光彩的一笔。对于代写方,特别是那些组织化、商业化的论文代写机构,其行为可能涉嫌非法经营,如果涉及金额巨大或造成其他严重后果,刑事追究的大门并非完全关闭。可以说,代写论文游走在欺诈的边缘,其法律风险远高于代写普通作业。

从一个更宏观的视角来看,学术诚信法律边界的划定,不仅仅是为了惩戒少数投机者,更是为了守护整个社会的知识体系和公平底线。教育资源的分配、人才的选拔、学术的声誉,都建立在诚信的基石之上。当“知识可以购买”成为一种风气,当勤奋努力被投机取巧所嘲笑,伤害的是每一个真心向学的人,动摇的是我们社会创新发展的根基。因此,无论是法律的“硬约束”,还是校规校纪的“软管理”,其最终目的都是为了营造一个风清气正的学术环境。对于大学生而言,参与代写或购买服务,其后果远不止是“大学生代写作业后果”那么简单。它侵蚀的是独立思考的能力,摧毁的是面对困难的勇气,最终让自己在知识的海洋里迷失方向,成为一个没有灵魂的“学术搬运工”。

因此,回到最初的问题:兼职写作业到底算不算犯法?答案是:它通常不构成直接的刑事犯罪,但它是一个游走在法律、规则与道德边缘的高危行为。它带来的不是法律的“判几年”,而可能是学业的终止、诚信的破产和未来的黯淡。对于身处其中的每一个人,无论是买家还是卖家,都应清醒地认识到,这条看似轻松的捷径,通向的或许是一个难以回头的深渊。真正的“刑期”,或许并非来自法律的裁决,而是源于对自我价值的背叛与内心安宁的永久放逐。在知识的求索道路上,没有任何捷径,唯有脚踏实地的耕耘,才能收获真正属于自己的果实。