兼职合同违约金有效不?一般给多少才合法?

兼职合同中的违约金条款,是许多求职者,尤其是学生群体心中挥之不去的疑虑。它究竟是一纸具有法律效力的“紧箍咒”,还是用人单位单方面设下的“霸王条款”?要回答这个问题,我们必须深入其法律内核,而非简单地给出“是”或“否”的答案。违约金的有效性,根植于合同的定性以及条款的合理性。 在中国法律框架下,兼职关系大多被界定为“劳务关系”而非“劳动关系”,这一根本区别决定了违约金条款的效力天平将如何倾斜。

首先,我们需要厘清一个核心概念:劳动关系与劳务关系的分野。根据《劳动合同法》,建立劳动关系的双方,受该法严格保护。在劳动关系中,用人单位设定违约金的情形被法律严格限制在两种范围内:一是劳动者违反服务期约定(通常是用人单位提供了专项培训费用),二是劳动者违反竞业限制约定。对于普通的、未提供专项培训的岗位,即便签订了全职劳动合同,约定提前离职需支付违约金,该条款也极有可能被认定为无效。然而,兼职的复杂性在于,它绝大多数情况下属于劳务关系,受《民法典》中的合同编调整。 在劳务合同中,双方当事人法律地位相对平等,违约金的设定遵循“意思自治”原则,即双方可以在合同中自行约定。但这并不意味着用人单位可以随心所欲。这份“意思自治”必须接受《民法典》公平原则和诚实信用原则的审视。一个约定了天价违约金,却与可能造成的实际损失毫无关联的条款,依然会面临被司法否定的风险。

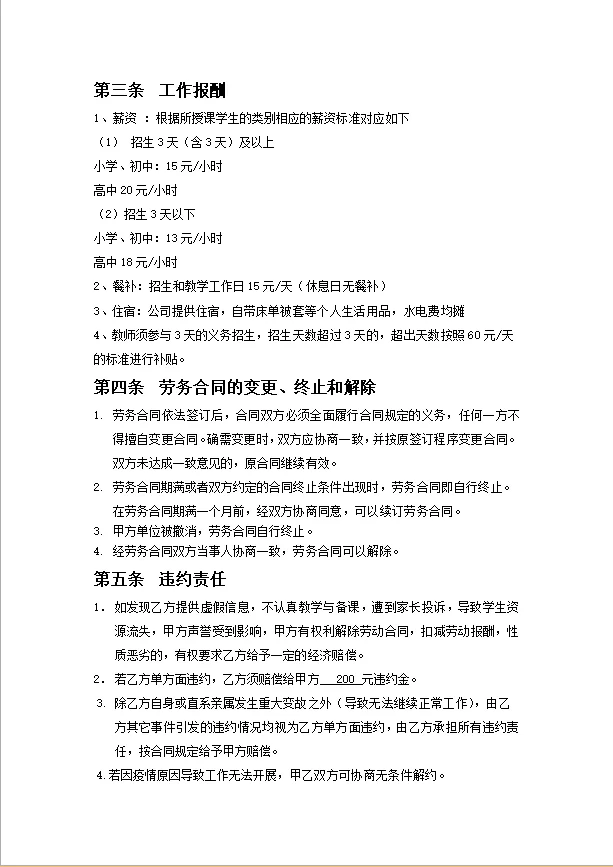

那么,兼职违约金怎么算才合法?其核心标尺在于“补偿性”而非“惩罚性”。法律允许违约金的存在,是为了弥补守约方因对方违约行为所遭受的实际损失,而不是对违约方进行惩罚。这意味着,当一名兼职者突然离职,用人单位主张违约金时,必须首先证明其因此产生了具体的、可量化的损失。这些损失可能包括:为紧急替代该岗位而付出的额外招聘成本、项目延误导致的直接经济损失、为该兼职者投入的特定培训费用(需有证据证明)等。如果一个用人单位仅在合同中写明“无论何种原因离职,均需支付违约金2000元”,却无法举证证明兼职者的离职行为给自己造成了任何损失,那么在法律上,该条款的执行力将大打折扣。 法院或仲裁机构在审理时,会主动审查违约金的数额是否“过分高于造成的损失”。根据《民法典》第五百八十五条,约定的违约金过分高于造成的损失的,人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以适当减少。实践中,“过分高于”通常被理解为超过实际损失的30%。因此,一个合法的违约金数额,应当是与实际损失基本匹配或略高,但绝非一个脱离现实的固定数字。

对于大学生群体而言,大学生兼职合同违约金条款更需要被仔细审视。学生们社会经验相对较少,维权意识较弱,往往成为不规范合同条款的“重灾区”。一些针对学生的兼职合同,会设置极为苛刻的违约金条款,比如“工作未满一个月,扣除全部工资并支付500元违约金”或“单方面解除合同需赔偿1000元”。这类条款的效力存疑。法律的天平会倾向于保护处于弱势地位的缔约方。 学生兼职的工作内容通常替代性强、培训成本低,用人单位很难证明学生短期离职会造成如此重大的损失。因此,当大学生面对这类合同时,应保持警惕。签署前,可以尝试与雇主协商,修改或删除不合理的违约金条款。若协商不成,也应注意保留好合同文本、工作记录、薪资发放凭证以及与雇主的沟通记录,这些都是在未来发生纠纷时维护自身权益的关键证据。

当不幸遇到兼职违约金过高的情况时,我们该如何有效维权?第一步,永远是沟通与协商。心平气和地向雇主阐明法律关于违约金“补偿性”的原则,并要求其出示造成实际损失的相关证据。很多时候,一些雇主本身也对法律一知半解,仅仅是出于“防患于未然”的心理设定了高额违约金,经过沟通,问题可能迎刃而解。若协商无效,第二步可以寻求第三方调解。可以向当地的劳动保障监察部门、人民调解委员会或工会(如果适用)寻求帮助。这些机构介入调解,既能给对方施加一定的压力,又能避免直接对簿公堂的繁琐与成本。最后,如果调解失败,且对方确实通过诉讼等方式主张高额违约金,那么勇敢应诉是最后的选择。在法庭上,核心的辩论焦点就是“实际损失”的有无与大小。作为被告,你有权要求原告(用人单位)承担举证责任,证明其损失的具体构成和数额。只要对方无法提供充分证据,其高额违约金的诉求就很难得到法院的支持。

一份兼职合同,本应是保障双方权益的契约,而不应成为束缚一方的枷锁。理解违约金背后的法律逻辑,是从一个被动的签字者,转变为一个理性的权利主体。真正的权益保障,不仅源于法律条文的冰冷文字,更在于我们每个人内心深处那份对公平的坚守和运用法律武器捍卫自身尊严的勇气。当你手握这份知识,那份写在纸上的违约金条款,便再也无法轻易撼动你的合法权益。