兼职合同违约,违约金有效吗?赔偿标准咋算?

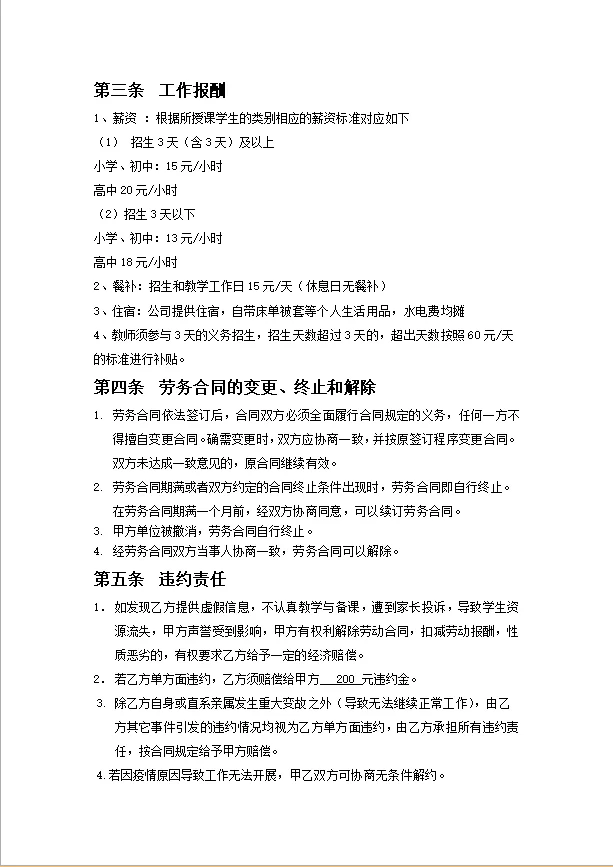

首先,我们需要明确一个至关重要的前提:你从事的“兼职”在法律上究竟被如何定义。法律上,劳动关系的形态主要分为全日制用工与非全日制用工。我们通常理解的“兼职”,绝大多数情况下属于“非全日制用工”。根据《劳动合同法》第六十八条的定义,非全日制用工是指以小时计酬为主,劳动者在同一用人单位一般平均每日工作时间不超过四小时,每周工作时间累计不超过二十四小时的用工形式。这个身份的界定,是决定违约金条款是否有效的关键分水岭。如果你的工作模式符合上述特征,那么恭喜你,法律的天平已经向你倾斜。根据《劳动合同法》第二十二条的明确规定,用人单位只有在两种法定情形下才能与劳动者约定由劳动者承担的违约金:一是用人单位为劳动者提供了专项培训费用,对其进行专业技术培训的;二是劳动者违反竞业限制约定的。对于普通的、非全日制形式的兼职工作,用人单位通常不会投入高昂的专项培训费用,竞业限制也几乎不适用。因此,在这种情况下,任何形式的提前离职违约金条款,都因其违反了法律的强制性规定而归于无效。它就像一个纸老虎,看起来吓人,实则一戳就破。

然而,法律的条文并非永远非黑即白,现实中总存在着一些灰色地带值得警惕。比如,如何界定“专项培训费用”?一次简单的岗前流程介绍算不算?答案是否定的。法律所认定的专项培训,必须是用人单位投入了专项成本,旨在提升劳动者特定技能的培训,并且通常需要保留相关费用凭证。例如,公司送你去参加一个外部的、有学费单据的专业软件操作课程,这才可能构成专项培训。而仅仅是教你怎么使用收银机、熟悉产品介绍,这些属于上岗的必要条件,不应被视作可以约定违约金的“专项培训”。另一个需要辨别的概念是,你签署的究竟是“劳动合同”还是“民事合同”。一些平台或企业为了规避劳动法责任,可能会与个人签订“合作协议”、“服务协议”等名义的民事合同。在民事合同框架下,双方的地位相对平等,违约金条款的适用更为自由,只要不违反公平原则,通常是有效的。判断的核心在于你的人身隶属性:你是否需要接受用人单位的考勤、指挥和管理?你的工作内容是否是用人单位业务的组成部分?如果答案是肯定的,那么即便合同名为“合作协议”,在司法实践中也可能被认定为事实劳动关系,从而受到劳动法的保护。

那么,既然大部分兼职违约金条款无效,是否意味着我们可以随心所欲地“撂挑子走人”呢?并非如此。法律赋予劳动者自由离职的权利,也同时要求其履行法定的通知义务。对于非全日制用工,法律并未规定严格的提前通知期,但出于职业道德和避免不必要的纠纷,提前三天口头或书面通知用人单位是稳妥且值得推荐的做法。如果你未履行任何告知义务便突然离职,给用人单位造成了实际、可量化的经济损失,用人单位是有权向你主张赔偿的。请注意,这里是“赔偿损失”,而非支付“违约金”。例如,你临时答应在一个周末的重要展会担任关键岗位,用人单位为此拒绝了其他所有应聘者,结果你在展会前一天无故缺席,导致用人单位不得不临时高价聘请他人或面临客户索赔。这种情况下,用人单位需要提供充分证据证明其损失的具体数额,并据此向你追偿。但这与合同里预先写好的、无论是否造成损失都必须支付的固定金额“违约金”,在法律性质上是截然不同的。前者是对实际损害的填补,后者则带有惩罚性质,而在劳动法领域,惩罚性的违约金对劳动者是严格禁止的。

当真正面临用人单位以违约为由扣押工资或索要高额违约金时,我们该如何应对?第一,保持冷静,切勿冲动。尝试与用人单位进行沟通,明确指出非全日制用工约定违约金的违法性,可以引用《劳动合同法》的相关条款作为依据。第二,固定证据。保存好你的兼职合同、工资条、工作聊天记录、考勤记录等一切能证明你工作性质和工作内容的材料。这些是你在交涉乃至后续维权中的有力武器。第三,寻求专业帮助。如果沟通无效,用人单位依然强行扣款,你可以向当地的劳动监察大队投诉举报,或申请劳动仲裁。这些机构会依法介入调查,维护你的合法权益。在很多时候,当用人单位意识到其行为违法且可能面临行政处罚时,往往会主动放弃不合理的要求。了解法律,不是为了让我们去挑衅规则的边界,而是为了在自身权益受到侵犯时,拥有从容应对的底气和方法。掌握这些知识,你便能在复杂的职场环境中,更好地守护自己的劳动果实,让每一份付出都得到应有的尊重与回报。