兼职员工和劳务工有啥区别?工资个税咋算?

在企业的日常运营和个人的职业选择中,“兼职”与“劳务”这两个词频繁出现,但它们之间的界限却常常模糊不清,尤其是在涉及薪酬发放与税务申报时,更是让许多HR和财务人员头疼。这种模糊性并非小事,它直接关系到用工双方的权利义务、企业的成本与风险,以及个人的实际到手收入。因此,彻底搞清楚兼职员工和劳务工区别,并掌握其对应的个税计算方法,是现代企业管理中一项不可或缺的技能。

要理解二者的根本差异,我们必须穿透表象,触及法律关系的内核。简单来说,兼职员工,在法律语境下更准确的表述是“非全日制用工”,它本质上建立的是一种劳动关系。这种关系受到《劳动合同法》的严格规制。这意味着,用人单位虽然可以不签订书面劳动合同(但为了规避风险,建议签订),但不能免除其作为雇主的核心义务,比如按时足额支付劳动报酬、为其缴纳工伤保险(部分地区要求缴纳全部社保),并且劳动者在用工过程中受到用人单位的管理和规章制度约束,比如考勤、工作流程等。打个比方,一个大学生每天在咖啡馆工作4小时,每周工作5天,他接受店长的排班和管理,这就是典型的非全日制用工,属于兼职员工的范畴。

而劳务工,则完全不同。它建立的是一种民事合同关系,具体来说是劳务关系或承揽关系,主要受《民法典》调整。在这种关系中,双方的地位是平等的,一方提供约定的劳动成果或服务,另一方支付约定的报酬。劳务工不受用人单位内部规章制度的直接管理,其核心在于交付结果,而非过程。比如,一家公司临时聘请一位设计师为其设计一张海报,双方约定交付时间和费用,设计师可以自由安排工作时间和方式,只要按时交付合格的设计稿即可。这种关系下,公司没有为其缴纳社保的法定义务,双方的权利义务主要由签订的劳务合同来约定。

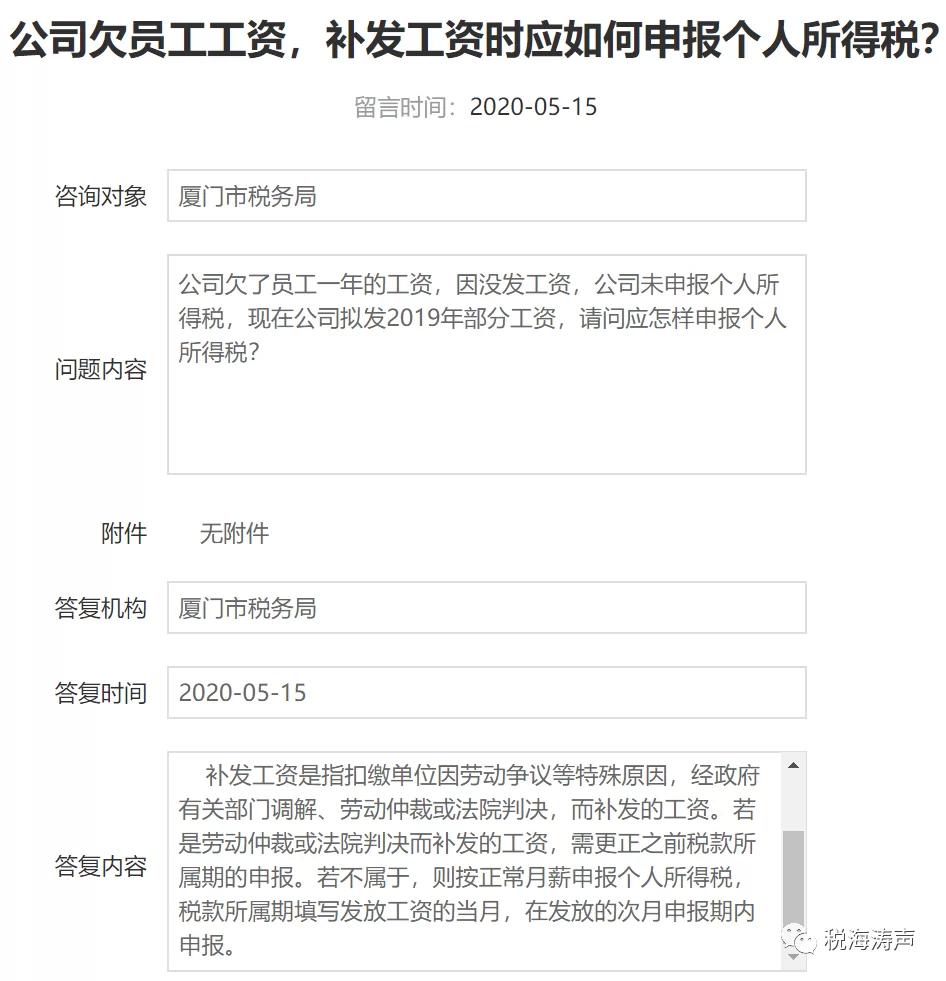

正是这种法律属性的泾渭分明,导致了二者在税务处理上的巨大分野,这也是许多人最为关心的问题。我们首先来看兼职员工个税计算方法。由于兼职员工被视为企业的雇员,其取得的收入属于“工资、薪金所得”。在个税计算上,它与全日制员工遵循相同的规则,即采用累计预扣法。具体来说,企业需要将兼职员工每月的收入与其可能的其他收入合并(如果该员工在本企业有多处任职),扣除每月5000元的减除费用(俗称“起征点”)、专项扣除、专项附加扣除等后,按照3%到45%的超额累进税率计算预扣预缴个人所得税。举个例子,某兼职员工月收入3000元,低于5000元,则当月无需预缴个税;如果月收入6000元,则应纳税所得额为1000元,适用3%税率,需预缴个税30元。年度终了后,该员工同样需要进行个人所得税汇算清缴,多退少补。

接下来,我们探讨劳务报酬个税怎么算。劳务工的收入被归类为“劳务报酬所得”,其计税方式与工资薪金截然不同。在预扣预缴环节,劳务报酬所得不适用每月5000元的减除费用,而是直接按次或按月计算,并且有自己独特的税率表。具体而言,每次收入不超过4000元的,减除费用800元;每次收入超过4000元的,减除20%的费用,其余额为应纳税所得额。然后,该应纳税所得额适用20%至40%的超额累进税率。例如,一位自由讲师完成一次培训获得劳务报酬5000元,其应纳税所得额为5000 × (1-20%) = 4000元,不超过20000元的部分,适用20%税率,需预缴个税4000 × 20% = 800元。如果一次获得30000元报酬,应纳税所得额为24000元,其中20000元部分税率为20%(4000元),超过20000元至40000元的部分税率为30%(4000×30%=1200元),合计预缴个税5200元。值得注意的是,在年度汇算清缴时,劳务报酬所得需要与工资薪金、稿酬、特许权使用费等四项收入合并为“综合所得”,再按年计算个人所得税,多退少补。

在现实操作中,灵活用工税务处理的复杂性远不止于此。一个核心的挑战在于如何正确界定用工性质,避免“假劳务、真雇佣”的风险。一些企业为了规避社保缴纳义务,将本应签订劳动合同的员工,错误地以签订劳务合同的形式用工。这种行为一旦被税务机关或劳动监察部门查处,企业不仅需要补缴社保,还可能面临罚款,甚至引发劳动纠纷。判断的关键点在于:是否存在人身隶属性和管理关系。如果企业对工作内容、时间、地点有严格的控制和管理,那么无论合同名称如何,都更倾向于被认定为劳动关系。

对于个人而言,明确自己的身份也至关重要。作为兼职员工,虽然收入可能低于劳务工的“时薪”,但享有劳动法的基本保障和社保权益。作为劳务提供者,虽然收入更高、更自由,但需要自行规划社保(如以灵活就业人员身份缴纳),并承担相对更高的预扣税率和更复杂的税务申报流程。随着零工经济的兴起,越来越多的人同时拥有工资薪金和劳务报酬收入,这要求个人必须具备一定的税务知识,才能在年度汇算时准确计算,避免因漏报错报而带来不必要的麻烦。

厘清兼职与劳务的界限,不仅仅是财务与法务的功课,更是对现代工作关系的一次深刻洞察。当每一次合作都建立在清晰的权责与合规的框架之上时,灵活才能真正释放其价值,无论是对于追求效率的企业,还是寻求多元发展的个人。理解并运用好这些规则,是在这个充满变化的时代中,实现稳健发展的智慧选择。