在社交媒体深度渗透日常生活的当下,“刷赞”已成为一个不可忽视的灰色产业链现象。无论是个人博主追求账号数据光鲜,还是商家试图营造产品热度,亦或是KOL急于满足粉丝期待,“刷赞服务”都提供了一个看似便捷的“捷径”。而围绕这一服务的核心疑问始终存在:刷赞多少钱一个?现在刷赞服务一个赞的市场价格是多少收费标准? 这不仅关乎成本核算,更折射出数字时代流量经济的畸形逻辑与潜在风险。

从本质上看,刷赞服务的价格并非固定不变,而是由多重因素动态决定的。简单回答“一个赞多少钱”过于片面,就像询问“水果多少钱一斤”却不区分苹果、草莓还是榴莲一样。当前市场中,单个点赞的价格区间跨度极大,从0.1元到2元不等,甚至更高。这种差异首先源于平台属性——微信朋友圈的点赞因场景私密、传播链路短,单价往往高于公开平台的微博、抖音;而小红书这类注重图文种草的平台,因对互动质量要求较高,普通点赞的价格可能低于需要模拟真人行为的“深度互动点赞”(包含评论、收藏等)。

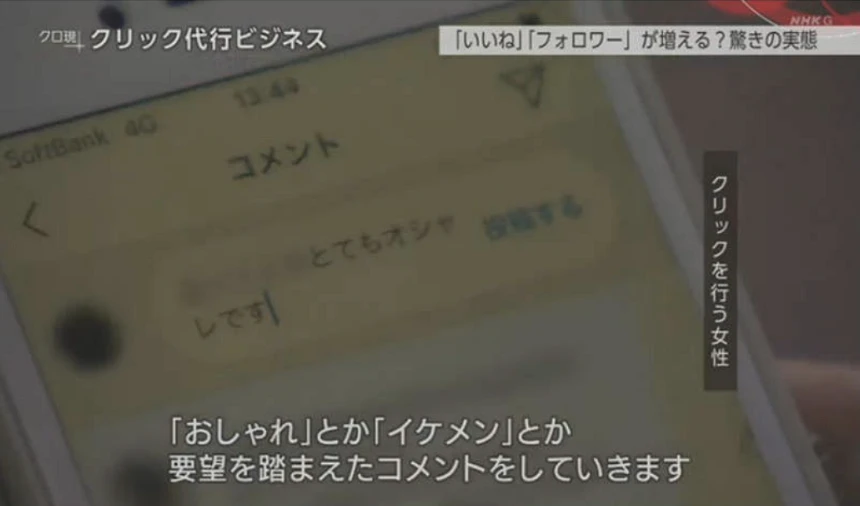

其次,账号权重与目标受众画像直接影响定价。面向一二线城市年轻用户的账号,刷赞单价通常低于下沉市场账号,因为前者对“真实感”要求更高,刷手需使用更精细的模拟行为(如随机浏览时长、差异化互动话术),成本自然上升。此外,批量采购与单次散单的价格策略也截然不同——商家若一次性购买10万赞,单价可能压至0.15元/个,而个人用户临时刷500赞,单价却可能高达0.8元,这种“批发价”与“零售价”的差异,正是服务方针对不同客户群体的利润设计。

更深层次看,刷赞的收费标准本质是“风险溢价”的体现。平台对刷赞行为的打击力度直接决定了服务成本。例如,早期微博、QQ空间对刷赞监管宽松时,单个点赞成本可低至0.05元;但随着抖音、小红书等平台引入AI识别算法(通过用户行为轨迹、设备指纹、IP地址等多维度数据判定异常互动),刷手需使用“养号”策略(长期模拟正常用户行为养出纯净账号)或“中转技术”(通过境外服务器或跳板IP隐藏真实地址),这些操作推高了人力与技术成本,进而传导至终端价格。当前,一个能通过平台初级检测的“真人级点赞”,市场价普遍在0.3-0.6元之间;若要求“防系统检测”,价格则可能翻倍,甚至更高。

值得注意的是,刷赞服务的应用场景正从单纯的“数据美化”向“商业欺诈”延伸。部分MCN机构会为合作商家提供“刷赞+刷评论+刷销量”的套餐服务,其中点赞作为基础项,单价最低,但却是撬动用户从众心理的关键。例如,某美妆品牌在小红书的推广中,若套餐包含1万赞+2000条评论+500单销量,点赞的单价会被压缩至0.2元,而评论和销量单价则分别达到1.5元和8元——这种“捆绑定价”模式,使得刷赞服务成为整个虚假流量链条中的“引流入口”,其收费标准也因此与后续商业转化深度绑定。

然而,刷赞市场的繁荣正面临严峻挑战。一方面,平台技术迭代持续压缩利润空间:2023年以来,微信、抖音等陆续推出“清粉助手”和“异常流量检测系统”,不仅可识别批量点赞,还能追溯至上游刷手账号,导致大量“养号”成本沉没;另一方面,用户反作弊意识觉醒,使得“高赞低评”的账号迅速被贴上“虚假营销”标签,反而损害品牌形象。这种“成本上升-效果下降”的恶性循环,正在倒逼刷赞服务市场重新洗牌——低价低质服务加速淘汰,而部分“高端服务商”则转型为“代运营+适度优化”模式,表面上减少刷赞依赖,实则通过内容策划与精准投放,在合规边界内“优化”数据表现,其收费标准也因此从“按量计费”转向“按效果付费”,单价看似更高,实则更注重长期价值。

回到最初的问题:刷赞多少钱一个?现在刷赞服务一个赞的市场价格是多少收费标准? 答案早已超越简单的数字游戏。它是一面镜子,照出流量经济下个体与商家的焦虑,也折射出平台治理、技术伦理与社会认知的多重博弈。当刷赞的价格从“几分钱”涨到“几块钱”,当“防检测”成为服务标配,或许该反思:为虚假数据付出的真金白银,是否值得?毕竟,在算法日益智能、用户日趋理性的今天,任何试图绕过内容本质的“捷径”,终将付出比刷赞费用更高的代价。