空间说说刷赞机器人真的有用吗?这个问题困扰着无数试图在社交平台获取关注与认可的个体,甚至延伸至商业营销领域。当一条说说发布后,点赞数从个位数跃升至三位数,这种“即时反馈”的诱惑,让不少人将希望寄托于自动化工具。但剥离数据表象,这类工具的本质是什么?它带来的“有用”究竟是真实价值的提升,还是一场自我欺骗的幻觉?

从技术逻辑看,空间说说刷赞机器人通过模拟用户行为、批量操作点赞来实现数据增长。早期的工具可能简单利用固定IP和设备指纹,但平台风控升级后,开发者开始采用动态IP池、设备模拟、随机间隔点赞等技术,试图规避检测。这类工具的核心卖点直击用户痛点:“一键提升互动率”“打造高人气形象”“吸引更多自然流量”。对于普通用户,高点赞数可能带来心理满足;对于微商、自媒体,数据则被包装成“产品受欢迎”“内容优质”的证明,成为引流或变现的“敲门砖”。单从“快速获得点赞”这一需求层面看,刷赞机器人确实实现了“有用”——它在短时间内完成了人工难以达成的数据积累,满足了用户对即时反馈的渴望。

然而,这种“有用”的代价是什么?首先,平台规则的红线始终存在。QQ空间等社交平台明确禁止使用第三方工具进行刷量行为,一旦被检测到,轻则限流、删除内容,重则封号降权。许多用户在使用初期可能尝到甜头,但长期依赖必然触发风控机制,导致账号价值归零。更关键的是,数据的“虚假繁荣”正在透支社交信任。当一条说说的点赞数远超实际好友互动时,稍有经验的用户都能察觉异常——评论寥寥无几,点赞者多为陌生账号,甚至连头像、昵称都带着机械化的重复。这种“数据泡沫”不仅无法提升个人影响力,反而会让他人对账号的真实性产生质疑,最终损害的是长期建立的社交形象。

从社交本质来看,点赞的核心价值在于情感连接与内容共鸣。一条真正受欢迎的说说,往往引发好友的真诚评论、转发或私聊讨论,这种互动背后是真实的人际关系与情感流动。而刷赞机器人制造的“点赞”,只是一串没有温度的数字,它无法带来真实的社交反馈,更无法转化为有价值的人际资源。对于商业账号而言,虚假互动率看似能吸引更多自然流量,但转化率却可能低得可怜——真正的客户需要的是产品价值与信任背书,而非被数据包装的“虚假人气”。某微商曾坦言,使用刷赞工具后,说说互动率确实提升了,但咨询量却未增加,反而因评论区缺乏真实反馈,让潜在客户对产品信任度大打折扣。

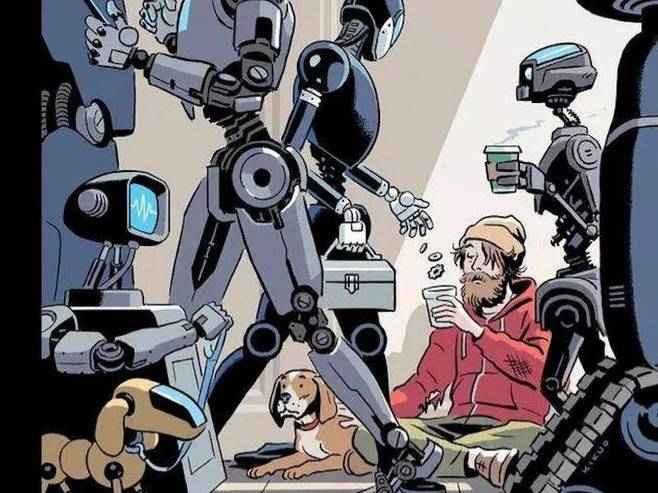

更深层次的问题在于,刷赞机器人的泛滥正在扭曲社交生态的评价体系。当“点赞数”成为衡量内容价值的唯一标准,创作者的注意力会从内容本身转向数据造假,陷入“为了点赞而点赞”的恶性循环。优质内容需要时间沉淀,需要真实用户的认可,而刷赞工具提供的“捷径”,只会让劣质内容通过数据包装获得流量,挤压真正优质内容的生存空间。长此以往,社交平台将失去内容筛选的意义,沦为数据竞赛的“数字游戏”。

那么,是否完全否定刷赞机器人的价值?或许在特定场景下,它有一定的“应急”作用——比如新账号起步时,通过少量互动避免“零点赞”的尴尬,或测试不同内容的互动倾向。但这必须建立在“适度、可控”的基础上,且需明确其辅助属性,而非依赖手段。真正的社交影响力,从来不是靠数字堆砌出来的,而是持续输出有价值的内容、维护真实的人际关系、建立个人品牌的过程。

归根结底,空间说说刷赞机器人的“有用”是短视且片面的。它像一剂兴奋剂,能在短期内带来数据快感,却无法解决长期社交与发展的根本问题。对于普通用户,与其沉迷于虚假数据的满足感,不如用心经营每一条说说,用真实情感连接好友;对于商业账号,与其在数据上做文章,不如聚焦产品与服务,用真实价值打动用户。社交的本质是“真实”,而非“表演”。当所有人都拒绝数据造假,回归内容与情感的本真,社交生态才能真正健康,每个人的社交价值也才能得到真正的提升。