在QQ空间的互动生态中,“空间说说刷赞云言现象”已从边缘行为演变为一种普遍存在的社交异化形态。用户通过第三方工具或服务人为提升说说点赞数,形成“虚假繁荣”的互动景观,其背后并非简单的虚荣心作祟,而是社交需求、平台机制、商业逻辑与技术工具多重因素交织作用的结果。深入剖析这一现象的成因,不仅有助于理解当代社交行为的变迁,更能为构建健康的数字社交生态提供启示。

社交认同的异化:点赞符号的价值膨胀

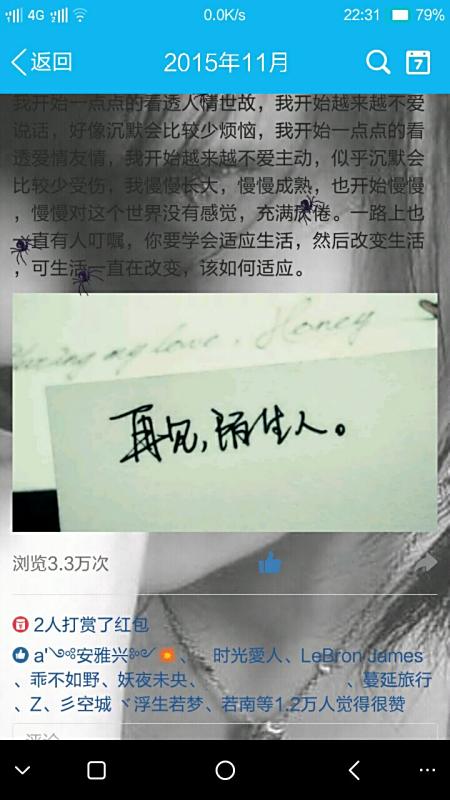

点赞作为社交媒体的基础互动功能,本应是用户对内容的真实反馈,但在QQ空间的语境中,逐渐异化为衡量社交价值的核心指标。用户对“被看见”“被认可”的深层需求,被量化为冰冷的点赞数字。当一条说说的点赞数低于平均水平时,用户容易产生“社交焦虑”——担心自己在朋友圈中被边缘化,或被认为缺乏社交魅力。这种焦虑在青少年群体中尤为显著,他们将点赞数视为“人气指数”,甚至形成“点赞越多越受欢迎”的认知偏差。心理学中的“社会比较理论”在此显现:用户通过与他人点赞数的对比,不断调整自身行为,最终选择“刷赞”来弥补真实互动的不足,从而在虚拟社交中获得安全感。

平台算法的隐性引导:流量逻辑下的数据崇拜

QQ空间的推荐算法虽未公开,但根据行业普遍规律,互动数据(点赞、评论、转发)是内容分发的重要权重。高赞说说更容易被推入“朋友动态”的优先位置,获得更多自然曝光,形成“数据-流量-更多数据”的正向循环。这种机制无形中鼓励用户追逐点赞数量:当发现“刷赞”能提升内容曝光率时,理性选择便让位于功利考量。平台追求“用户活跃度”与“内容分发效率”的商业目标,与用户对“社交可见度”的需求形成共振,共同催生了“刷赞云言”的生存土壤。算法的“数据崇拜”本质上是将社交互动简化为可量化的指标,忽略了真实情感连接的复杂性,为虚假互动提供了制度性空间。

商业利益的驱动:灰色产业链的形成与扩张

“刷赞云言现象”背后已形成成熟的商业链条。第三方服务平台通过“云言”技术(模拟真实用户行为、分布式IP池、防检测机制等)提供刷赞服务,单价低至0.1元/赞,甚至支持“精准刷赞”——指定好友或特定人群点赞。这些平台利用QQ空间的社交关系链,将用户账号资源转化为商品,通过“流量变现”牟利。同时,部分商家将“说说高赞”视为营销工具,认为高赞能提升品牌可信度,主动购买刷赞服务,进一步刺激了市场需求。商业利益的驱动使“刷赞”从个人行为演变为产业现象,技术的进步(如AI模拟点赞、自动化脚本)则降低了参与门槛,使灰色产业链不断扩张。

技术工具的普及:数字鸿沟下的便捷诱惑

智能手机的普及与互联网技术的下沉,使“刷赞工具”触手可及。用户无需专业技能,只需下载APP或加入“云言服务群”,即可一键完成刷赞操作。技术工具的便捷性降低了用户的道德约束——当“刷赞”变得像发朋友圈一样简单,用户更容易将其视为“社交技巧”而非作弊行为。此外,部分用户对技术原理的认知不足,认为“虚拟数据”不影响现实社交,进一步弱化了其行为正当性的判断。技术中立性在此被异化:本应提升沟通效率的工具,沦为制造虚假社交数据的帮凶。

社会焦虑的投射:现实社交压力的数字转移

在快节奏的现代生活中,个体面临学业、工作、人际等多重压力,QQ空间成为情绪宣泄与自我展示的出口。当现实社交中的“被认可”难以获得时,用户转向虚拟空间寻求补偿。刷赞成为“低成本高回报”的情绪调节方式:通过数字的即时增长,获得短暂的成就感,缓解现实焦虑。这种“数字转移”在“内卷化”的社会语境下尤为突出——用户将现实中的竞争压力投射到虚拟社交中,用点赞数量构建“理想自我”的镜像,却陷入了“刷赞-焦虑-再刷赞”的恶性循环。

“空间说说刷赞云言现象”的本质,是数字时代社交异化的集中体现:当情感连接被简化为数据符号,当真实互动让位于流量追逐,当个人需求被商业逻辑裹挟,社交便失去了其本真意义。破解这一困局,需要平台优化算法逻辑,弱化数据权重;需要社会倡导真实社交价值,减少“点赞至上”的认知偏差;更需要用户重建理性认知——真正的社交魅力,从来不在冰冷的数字,而在真诚的互动与共鸣。唯有如此,虚拟社交才能回归其连接人心的初心,而非成为制造焦虑与虚假的温床。