卡盟自助提卡平台的兴起,确实重塑了数字商品交易的效率逻辑——用户无需再通过客服沟通、等待人工审核,而是自主完成商品选择、支付与提卡全流程,这种“去中介化”的设计,让“操作简单”成为平台吸引用户的核心标签。但当我们深入拆解其技术架构、规则体系与用户行为后会发现:“操作简单”更像是一层精心设计的表象,其背后隐藏着技术门槛、隐性规则与认知成本的多重博弈。真正的操作体验,远比“一键提卡”的表面描述复杂得多。

一、表面流程的“极简设计”:用户视角下的“简单假象”

从用户端看,卡盟自助提卡平台确实将操作步骤压缩到了极致。以最常见的游戏充值卡提卡为例:用户登录平台后,在商品分类中选择“游戏充值”,输入游戏区服与账号金额,点击“购买”,扫码支付后卡密自动弹窗或发送至预留手机号——整个过程通常不超过30秒,甚至无需与真人互动。这种“所见即所得”的流程设计,精准切中了用户对“即时性”与“自主性”的需求,也让“操作简单”成为用户的第一印象。

平台刻意强化了这种“简单感”:界面采用极简风格,隐藏复杂的技术参数;支付环节集成主流第三方渠道,降低支付门槛;商品描述用“100%自动发货”“秒到账”等标签强化可靠性。对新手用户而言,这种“无需思考”的操作模式确实降低了入门门槛,甚至会产生“原来提卡这么简单”的认知。但这种“简单”本质上是平台通过技术封装与流程优化实现的“用户侧简化”,而非系统复杂性的降低。

二、后台技术的“隐形骨架”:支撑“简单”的复杂生态

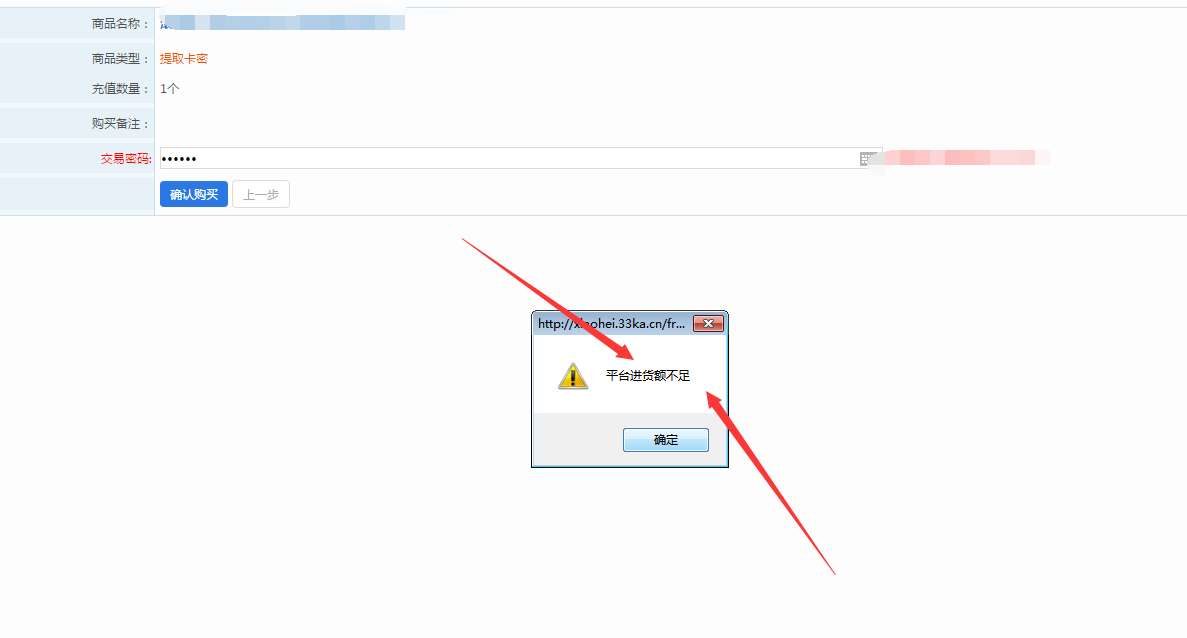

用户看到的“一键提卡”,背后是庞大的技术系统在实时运转。卡盟平台的核心是“自动化交易引擎”,需要同时处理上游供应商对接、库存管理、订单路由、风控校验、支付结算等多个模块的协同。例如,当用户下单“某游戏100元充值卡”时,系统需在0.1秒内完成:从上游供应商接口获取实时库存(避免超卖),调用支付网关验证交易状态,通过风控引擎识别异常订单(如异地登录、高频交易),最后将加密卡密通过API推送给用户——任何一个环节出现延迟或错误,都会导致“自动发货”失败,用户感知到的“简单”便会瞬间崩塌。

更复杂的是多供应商适配。卡盟平台通常对接数十甚至上百家上游供应商,不同供应商的卡密格式(纯数字、字母+符号)、提卡接口(HTTP API、SDK)、异常处理逻辑(补发流程、退款规则)各不相同。平台需开发统一的中间件层,将异构系统转化为标准化的用户界面,这本身就是极高的技术门槛。当用户抱怨“为什么某个商品总是提卡失败”时,往往不是操作问题,而是后台技术系统在处理供应商差异时的复杂性所致。

三、规则体系的“隐性成本”:被“简单”表象掩盖的认知门槛

卡盟自助提卡平台的“简单”,还建立在用户对平台规则的默认遵守之上。但现实是,多数用户从未仔细阅读过《商品说明》或《交易规则》,而这些规则中隐藏着大量“隐性操作成本”。以“虚拟商品发货时效”为例,平台标注“自动发货”,但实际可能因“库存同步延迟”“支付渠道风控拦截”“供应商非工作时间”等因素导致1-24小时不等的延迟,用户若误以为“秒到账”,极易引发纠纷。

更常见的是“商品分类陷阱”。新用户往往分不清“直充卡”(直接充入游戏账号)与“卡密卡”(需手动输入的16位卡号),前者可能因账号填写错误导致充错,后者则需额外步骤激活;部分平台将“折扣卡”“限时卡”与“普通卡”混排在同一分类,用户若不注意“商品详情页”的“使用限制”(如“仅限新用户”“不可退换”),可能购买到无法使用的商品。这些规则细节的缺失,让“简单操作”变成了一场“信息盲猜游戏”,用户的实际体验远非表面那般顺畅。

四、安全风险的“简化悖论”:操作越“简单”,漏洞越隐蔽

“自助提卡”的流程简化,往往伴随着安全边界的模糊。传统人工提卡时,客服会通过“二次验证”(如核对用户注册信息、手机号实名)降低盗刷风险,但自助平台为追求效率,将安全校验压缩至“扫码支付”这一步,给了不法分子可乘之机。例如,钓鱼网站伪造的“卡盟平台”与官方界面几乎一致,用户扫码支付后,卡密直接被窃取;或利用“自动发货”的即时性,用盗刷的支付通道批量购买低价卡密,再转卖洗钱——这些操作对用户而言仍是“简单”的点击与支付,但背后却是巨大的安全风险。

此外,用户对“平台权威性”的过度信任,也放大了操作风险。部分中小平台为吸引流量,宣称“低价秒充”“无需实名”,实则未对接官方渠道,提供的可能是“黑卡”(通过非法渠道获取的卡密)或“测试卡”(有使用期限的体验卡)。用户在“简单操作”中完成购买,后续却可能面临账号封禁、资金损失,这种“简单”的代价,远超想象。

五、用户分化的“体验鸿沟”:不同群体的“简单”标准迥异

“操作简单”并非绝对概念,而是高度依赖用户群体的认知与需求。对高频次提卡的“黄牛”或商家用户而言,平台提供的“批量提卡API接口”“Excel订单导入”“自定义模板”等功能,才是真正的“简单”——他们无需重复点击,通过脚本即可完成百笔订单处理,这种“技术赋能的简单”提升了效率。但对偶尔充值的个人用户,这些功能反而增加了操作复杂度,他们更需要的“一键式傻瓜操作”。

更典型的差异体现在“异常处理”上。老用户遇到“提卡失败”时,会主动检查“账号格式”“支付状态”“客服工单系统”,通过平台规则自主解决问题;而新用户面对弹窗提示“订单异常”,往往陷入“下一步该点哪里”的困惑,最终仍需联系客服——此时,“自助操作”的“简单”优势荡然无存,反而因规则理解不足,体验比传统人工提卡更差。

六、行业趋势下的“复杂化演进”:从“简单”到“智能适配”的必然

随着数字商品交易规模扩大,卡盟自助提卡平台的“简单”正面临新的挑战。一方面,监管趋严要求平台加强“实名认证”“交易溯源”,用户提卡前需完成人脸识别或银行卡验证,这无疑增加了操作步骤;另一方面,用户需求多元化(如“游戏点卡+话费组合套餐”“定制化面值卡密”)倒逼平台提供更复杂的选项,简单的“固定金额卡”已无法满足需求。

未来的“简单”,将不再是“流程步骤的减少”,而是“智能适配的精准”。例如,通过用户画像识别“新手”并自动开启“引导模式”,为“商家用户”推荐批量操作工具,用AI客服实时解答规则疑问——这种“千人千面”的简单,本质是对用户需求的深度理解与技术的精细化运营,而非表面的流程简化。

卡盟自助提卡平台的“操作简单”,本质上是技术效率与用户体验妥协的产物。它通过封装复杂性、优化流程设计,降低了数字商品交易的入门门槛,但也让用户忽略了背后的技术规则与安全风险。真正的高效操作,不应是“一键式的盲目点击”,而应是“规则清晰、风险可控、需求适配”的智能体验。对平台而言,唯有在“简单表象”与“复杂内核”间找到平衡,才能在行业竞争中立足;对用户而言,理解“简单”背后的逻辑,主动规避风险,才能真正享受数字交易带来的便捷。这或许才是“操作真的那么简单吗”这一问题的终极答案——简单,从来都不是理所当然的。