卡盟自助最低价,真的能省下这么多钱吗?在数字消费日益普及的今天,“充值优惠”“折扣促销”已成为消费者决策时的关键词,而“卡盟自助最低价”正是其中极具吸引力的一个标签。无论是游戏玩家购买点卡、视频会员充年费,还是企业采购通信话费批量充值,各类卡盟平台都以“自助操作+全网最低价”为卖点,宣称能帮用户“省下30%-50%的开支”。但剥开“低价”的外衣,这种模式真能让消费者实现“薅羊毛”的终极目标,还是暗藏隐性成本与风险?我们需要从商业模式、成本结构、用户体验等多维度拆解,看清“自助最低价”背后的真实逻辑。

一、“卡盟自助最低价”的运作逻辑:低价从何而来?

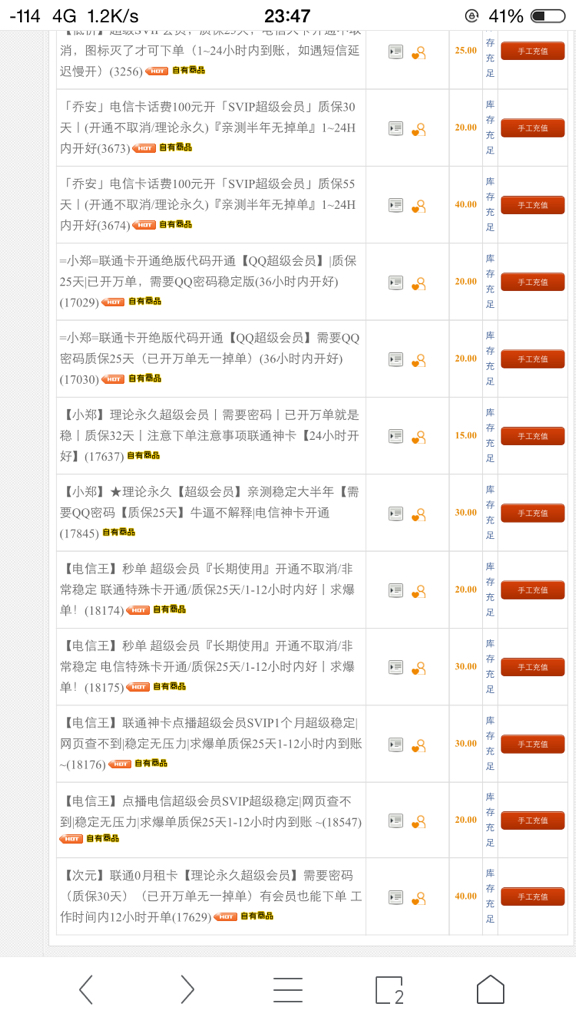

卡盟平台的“最低价”并非凭空产生,其核心逻辑在于“压缩中间环节+规模化采购+牺牲部分服务”。传统充值渠道中,用户从官方直充、电商平台、线下代理商等路径购买,每一层都需分摊渠道成本、营销费用和人工服务成本。而卡盟平台通过“自助”模式,跳过大部分中间环节:用户自行注册、选择商品、完成支付,无需客服引导、售后对接,极大降低了人力成本;同时,平台通过与上游供应商批量采购(如通信运营商、游戏厂商的代理权限),拿到远低于零售价的批发价,再以“薄利多销”策略让利消费者,形成“低价引流”的闭环。

此外,部分卡盟平台还会通过“时间差”和“信息差”盈利。例如,对价格敏感度高的用户,平台会推出“限时秒杀”“限量特价”,利用紧迫感刺激消费;而对非紧急需求用户,则通过“长期会员折扣”“预充值返利”锁定用户资金,沉淀后用于再投资或应对上游价格波动。这种模式本质上是通过优化供应链结构和用户行为设计,将传统渠道中的“溢价空间”转化为“价格优势”,这也是其宣称“最低价”的底气所在。

二、表面省钱背后的隐性成本:当“低价”需要代价

然而,“最低价”往往伴随着“非零成本”。对于消费者而言,选择卡盟自助充值,看似支付了更少的金钱,实则可能承担三重隐性成本,最终导致“省小钱花大钱”。

首先是安全风险成本。正规平台的充值服务通常有官方资质背书、交易担保和售后保障,而部分卡盟平台为压缩成本,可能缺乏必要的经营许可,甚至通过“灰色渠道”获取充值资源。例如,曾有用户反映,在低价卡盟平台购买的游戏点卡,到账后因“来源不明”被官方封禁;或通信话费充值时,因平台对接的是非官方代理,导致充值延迟、失败后无法追溯责任。这类风险一旦发生,用户不仅损失了充值的金额,还可能因账户异常造成更大损失,远超“省下的钱”。

其次是服务缺失成本。“自助”的核心是“用户自己动手”,这意味着平台几乎不提供人工客服、问题排查、售后退换等服务。当用户遇到充值失败、到账延迟、订单异常等问题时,往往只能通过机器人客服或自助工单处理,解决效率极低。相比之下,官方渠道或大型电商平台通常提供7×24小时人工客服,且对充值失败等情况有“秒退款”“补发”等保障。对于时间成本高、对服务依赖强的用户(如企业批量充值、紧急游戏续费),这种服务缺失的“隐性代价”可能远超“低价”带来的节省。

最后是隐性消费成本。部分卡盟平台会通过“低价陷阱”诱导用户二次消费。例如,以“1元体验会员”吸引用户注册,但后续充值时强制捆绑“会员折扣券”(需额外付费购买);或标榜“全网最低价”,却在结算时悄悄叠加“服务费”“手续费”,最终实际支付价与标价不符。更有甚者,利用用户信息不对称,将临近过期的会员、即将失效的点卡以“低价”清仓,用户购买后才发现无法正常使用。这类“低价”实则是通过隐藏条款、附加消费实现的,消费者若不仔细甄别,反而可能花更多冤枉钱。

三、不同场景下的性价比分析:谁适合“自助最低价”?

并非所有情况下,“卡盟自助最低价”都是“智商税”。其性价比高低,关键取决于用户需求、使用场景和风险承受能力。我们可以从个人用户和企业用户两类群体的角度,具体分析适用场景。

对于个人用户而言,“卡盟自助最低价”是否划算,需结合“需求紧急度”“使用频率”“风险偏好”综合判断。例如,游戏玩家在非紧急情况下(如提前囤积月卡、季卡),选择有正规资质、用户评价高的卡盟平台,确实可能节省10%-20%的费用;但对于需要“即时到账”的紧急充值(如比赛前夕续费),则不建议冒险——一旦充值失败,可能导致错过关键时机,损失远超“省下的钱”。此外,低频次、小额充值(如偶尔充视频会员)更适合官方渠道,而高频次、大额充值(如每月固定充话费),则可通过对比卡盟平台的“长期折扣”和官方“自动续费优惠”,选择更优方案。

对于企业用户而言,情况则更为复杂。企业批量采购通信话费、游戏点卡等,往往涉及金额大、频次高,对价格敏感度极高。卡盟平台的“批量折扣”确实能显著降低行政成本,但企业需更重视“合规性”与“稳定性”。例如,部分卡盟平台的上游资源可能涉及“非正规代理”,企业采购后若被运营商核查,可能导致账户被冻结,甚至影响企业信用。因此,企业用户在选择时,应优先验证平台的供应商资质、交易流水和售后服务能力,而非单纯追求“最低价”——毕竟,因低价导致的业务中断、法律风险,是企业无法承受的代价。

四、行业趋势与消费者认知误区:从“盲目追求低价”到“理性价值选择”

随着数字消费市场的成熟,“卡盟自助最低价”的模式正在经历从“野蛮生长”到“规范洗牌”的转变。一方面,监管政策趋严,2023年以来,工信部、网信办等部门多次开展“充值乱象”专项整治,要求平台公示上游资质、明确收费标准,打击“虚假折扣”“灰色渠道”,这使得部分缺乏合规性的卡盟平台被淘汰,行业整体向透明化发展;另一方面,用户消费观念逐渐升级,从“唯价格论”转向“综合价值评估”,更关注服务保障、安全性和长期体验。

但当前仍存在普遍的认知误区:许多消费者将“低价”与“划算”直接划等号,忽视了对平台资质、服务条款、用户口碑的考察。事实上,真正“划算”的消费,是“价格+服务+风险”的综合最优解。例如,某官方平台的充值价格虽比卡盟高5%,但提供“未到账秒退款”“客服1小时内响应”等服务,对于时间宝贵的用户而言,这5%的溢价其实是“买安心”,反而更划算。

回归本质:省钱的核心是“价值匹配”,而非“价格最低”

“卡盟自助最低价,真的能省下这么多钱吗?”答案并非简单的“能”或“不能”,而是“在特定条件下,对特定用户,可能省钱,但需警惕隐性成本”。对于消费者而言,省钱的核心从来不是“追求最低价”,而是“实现价值匹配”——在自身需求、风险承受能力和服务质量之间找到平衡点。选择充值渠道时,不妨多问自己一句:“省下的钱,是否值得我承担潜在的风险?我是否需要为服务支付合理的溢价?”

在数字消费时代,理性比低价更重要。唯有打破“唯低价论”的迷思,学会用综合视角评估消费选择,才能真正实现“花得少,花得好”。而卡盟平台若想长期立足,也需从“低价竞争”转向“价值竞争”,用合规经营、透明服务和安全保障,赢得用户的真正信任——这,才是商业可持续发展的“最低价”逻辑。