在卡盟刷钻服务中,当交易出现问题时,责任归属往往成为争议焦点。卡盟作为虚拟交易平台,提供刷钻服务即帮助用户获取游戏内虚拟货币或道具,但一旦发生如账号封禁、服务中断或欺诈等问题,损失由商家还是消费者承担,直接关系到行业规范和用户权益。商家作为服务提供者,通常应承担主要赔偿责任,因其专业角色和合同义务决定了风险控制的责任边界。然而,实际归属需结合具体情境分析,包括合同条款、平台规则和法律框架,这既涉及消费者保护,也考验行业自律。

卡盟刷钻的核心概念源于虚拟经济的兴起。卡盟指在线平台,连接商家(服务提供者)与消费者(用户),专注于刷钻服务,即通过技术手段或人工操作快速获取游戏内钻石、积分等虚拟物品。这种服务基于游戏开发商的规则漏洞或第三方工具,旨在满足用户对便捷、低成本虚拟资源的需求。应用场景广泛,从手游到端游,消费者支付费用后,商家承诺在指定时间内完成刷钻。价值在于提升用户体验,减少时间投入,但风险也随之而来,如服务不稳定或违反游戏协议导致账号受损。理解这一机制是分析责任归属的基础,因为问题根源常源于服务本身的灰色性质。

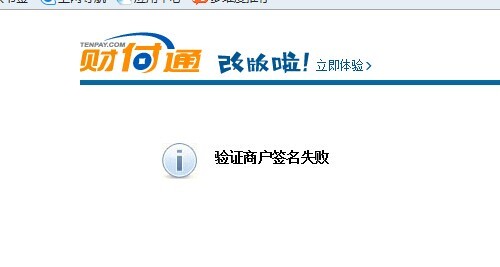

问题出现的形式多样,常见包括技术故障、欺诈行为和合规风险。技术故障如服务器崩溃或操作失误,可能导致刷钻失败或延迟;欺诈则涉及商家收款后不履行服务,或使用非法工具引发账号封禁;合规风险源于游戏开发商的打击,如检测到异常操作后永久封禁用户账号。这些问题的根源在于卡盟刷钻的灰色地带:它游走在合法与非法之间,依赖非官方渠道,缺乏透明监管。消费者往往因信息不对称而处于弱势,例如无法验证商家资质或服务安全性。当问题爆发时,损失不仅涉及金钱,还包括虚拟资产和游戏进度,这加剧了责任归属的复杂性。

责任归属的争议核心在于商家与消费者的角色差异。从法律和行业规范看,商家应承担主要赔偿责任,因其作为专业服务提供者,有义务确保服务可靠、合法和安全。依据中国消费者权益保护法,商家需对服务质量负责,若因过失导致损失,消费者有权索赔。例如,若商家使用违规工具引发账号封禁,商家应赔偿消费者损失,包括服务费和虚拟资产价值。行业惯例也支持这一观点:卡盟平台通常要求商家缴纳保证金,以应对纠纷。然而,消费者并非全无责任,如选择无信誉商家或忽视风险提示,可能分担部分损失。实际案例中,责任归属需细化:合同条款若明确风险分担,如消费者同意“服务风险自负”,则商家责任减轻;但若条款显失公平,法律仍倾向于保护消费者。总体而言,商家主导服务流程,其专业能力决定了风险控制水平,因此在多数情况下,商家应优先赔付,以维护市场信任。

卡盟刷钻的价值与风险并存,影响责任归属的实践。价值体现在经济性和便捷性:消费者以较低成本快速获取虚拟资源,提升游戏体验;商家则通过规模化服务获利,推动虚拟经济繁荣。然而,风险不容忽视:消费者面临财产损失、账号安全威胁,甚至法律风险,如参与非法交易;商家则承受合规压力,如平台处罚或监管审查。这些风险加剧了问题发生时的赔偿争议。例如,若商家因技术故障导致刷钻失败,消费者要求退款,但商家以“不可抗力”推诿,矛盾升级。行业趋势显示,随着监管加强(如中国对虚拟交易的规范),平台责任增大,消费者意识提升,促使责任归属向商家倾斜。未来,卡盟刷钻可能走向正规化,如与游戏开发商合作,减少灰色操作,这将降低问题发生率,明确赔偿机制。

在卡盟刷钻服务中,问题发生时的责任归属需动态平衡。消费者应主动选择有信誉的卡盟平台,审查商家资质和合同条款,以规避风险;商家则需建立透明服务流程和赔偿机制,如设立保险基金,确保问题发生时及时赔付。政府监管机构应完善法规,明确虚拟交易责任标准,促进行业健康发展。这种责任分担不仅保护个体权益,更推动卡盟刷钻从灰色地带走向规范,实现虚拟经济的可持续价值。