在安卓模拟器上刷名片赞是否可行?这一问题随着社交商务的兴起被频繁提及。名片赞作为社交场景中的一种信任背书,其数量直接影响个人或企业的曝光度与合作机会,而安卓模拟器凭借多开、自动化等特性,成为部分用户试图“走捷径”的工具。然而,从技术实现到风险管控,从平台检测到长期价值,安卓模拟器刷名片赞的可行性实则建立在多重矛盾之上,其短期操作诱惑难以掩盖长期不可持续性。

名片赞的价值:社交货币的真实与虚假

名片赞的本质是社交网络中的“微信任”。在商务社交场景中,一张带有高赞数的名片能快速传递“受欢迎”“被认可”的信号,尤其在初次接触时,这种视觉化的数据可能成为合作决策的潜意识推手。对个人而言,名片赞是个人品牌轻量化的量化指标;对企业而言,则是客户信任度与市场活跃度的间接体现。但这种价值的根基在于“真实”——真实的认可意味着真实的社交连接,而虚假数据则如同沙上城堡,看似稳固实则一推即倒。当刷赞成为常态,名片赞逐渐从“社交货币”异化为“数字泡沫”,其信任背书功能也将随之瓦解。

安卓模拟器的技术特性:刷赞的“理论可能”

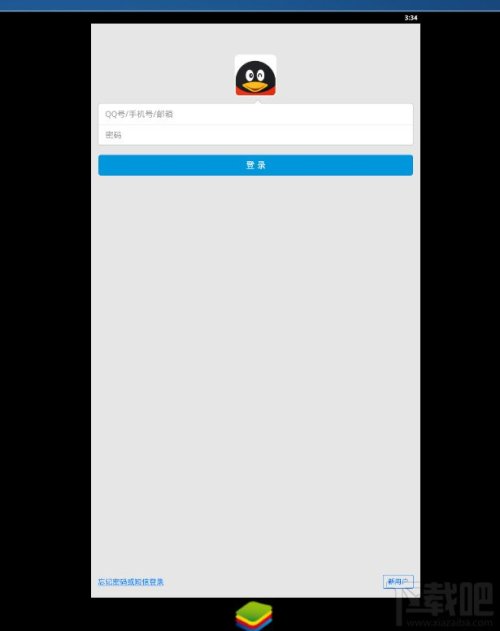

安卓模拟器通过软件方式在PC端复现安卓系统,其核心优势在于打破硬件限制:用户可同时运行多个模拟器实例,配合自动化脚本实现24小时不间断操作;通过修改设备参数(如IMEI、MAC地址)规避基础检测;借助群控工具批量管理账号,实现“一人控制百机”的规模化操作。理论上,这些特性确实能满足“批量刷赞”的需求——模拟器可模拟点击、滑动等基础交互,配合第三方接口或平台漏洞,快速为指定名片增加赞数。但这种“可能”仅停留在技术层面,一旦面对成熟的内容安全体系,其脆弱性便暴露无遗。

平台检测机制:模拟器的“致命弱点”

社交平台对异常行为的识别早已形成多维度的防御矩阵。安卓模拟器在“设备指纹”这一核心环节便存在先天缺陷:模拟器的硬件参数(如CPU、GPU型号、内存大小)与真实手机存在显著差异,即便通过工具伪装,其虚拟化层的底层特征仍难以完全隐藏。平台通过设备指纹库比对,可轻易识别出“批量使用相同模拟器模板”的异常集群。此外,行为模式是另一重“照妖镜”:真实用户操作存在随机性——滑动速度有快有慢,点赞间隔有长有短,而模拟器脚本往往遵循固定逻辑,呈现出“机械化、重复化”的特征,这种“非人化”行为模式触发风控系统的概率极高。更关键的是,网络环境的异常性:同一IP下短时间内大量账号集中操作,或模拟器与真实设备切换时的网络波动,都会被平台标记为“作弊行为”。

风险成本:刷赞的“隐形代价”

即便部分用户通过模拟器成功刷取了名片赞,其背后隐藏的风险成本也远超收益。最直接的是账号风险:一旦被平台判定为“刷量”,轻则限流降权(名片赞被清零、曝光量锐减),重则永久封禁,多年积累的社交关系毁于一旦。对商业用户而言,这不仅是账号损失,更是品牌信誉的致命打击——客户一旦发现数据造假,合作基础将瞬间崩塌。其次是法律风险:多数社交平台在用户协议中明确禁止“刷量行为”,模拟器刷赞可能构成违约,平台有权追究法律责任。更隐蔽的是数据无效性:平台算法会持续清洗异常数据,刷取的赞数可能在短期内被批量扣除,最终“人财两空”。相比之下,维护模拟器、购买脚本、更换账号的时间与金钱成本,本可用于真实的内容创作与社交互动,其长期回报远高于刷赞的短暂虚荣。

替代路径:真实互动才是名片价值的“正解”

与其在模拟器的“数据迷宫”中冒险,不如回归社交本质——通过真实互动提升名片含金量。优化个人资料的专业度、发布有价值的内容(如行业洞察、案例分享)、积极参与社群讨论,这些行为能吸引同频用户的自然点赞,形成“内容-连接-认可”的正向循环。对企业而言,通过优质服务积累客户好评、借助线下活动拓展人脉、用真实案例建立信任,这些“慢变量”虽不如刷赞立竿见影,却能构建可持续的社交资产。名片赞的价值不在于数字本身,而在于数字背后真实的社交关系网络,而模拟器刷赞恰恰切断了这种关系的真实性根基。

结语:拒绝泡沫,回归社交的本质逻辑

在安卓模拟器上刷名片赞,看似是技术赋能下的“聪明捷径”,实则是违背社交逻辑的“饮鸩止渴”。平台检测机制的持续升级、用户对真实内容的偏好回归,都让刷赞的生存空间日益压缩。对真正有价值的个人或企业而言,与其在虚拟数据上“自欺欺人”,不如将精力投入到创造真实价值、构建深度连接中——毕竟,社交的本质是“人”,而非冰冷的数字。名片赞的真正意义,不在于用多少赞证明自己,而在于每一个赞背后,是否有一段值得维系的关系。