公众号留言刷赞为何总是不成功?这是许多运营者在尝试提升账号互动数据时反复碰壁的疑问。无论是新账号起步期的焦虑,还是成熟账号追求数据光鲜的执念,刷赞这一看似“高效”的手段,最终往往沦为无效投入,甚至反噬账号价值。究其根本,刷赞行为的失败并非偶然,而是源于对平台生态逻辑、用户真实需求以及内容传播规律的系统性误判。

平台算法的智能识别机制,让刷赞行为无处遁形

当前主流公众号平台早已建立起成熟的反作弊系统,对互动数据的质量有着严苛的筛查标准。刷赞行为最典型的特征是“非自然集中爆发”——短时间内大量账号对同一内容进行近乎同步的点赞,且这些账号往往具备高度相似的异常标签:新注册无历史互动、头像昵称均为默认状态、地域分布高度集中、设备ID重复率高等。算法通过识别这些“数据指纹”,能迅速判定互动为非真实行为,并将其标记为无效数据。更关键的是,平台不仅会直接剔除刷赞数据,还可能对账号进行降权处理,包括降低内容推荐权重、限制流量扶持,甚至触发阶段性封禁。这种“杀鸡儆猴”式的监管逻辑,让刷赞成为一场高风险低回报的赌博,失败概率远超运营者的预期。

用户真实互动的不可替代性,让刷赞沦为“数据泡沫”

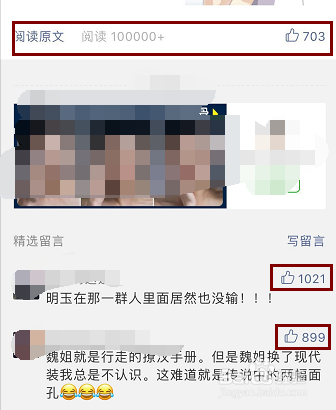

公众号留言区的核心价值在于“真实用户对话”,而刷赞产生的留言往往是千篇一律的模板化内容,如“写得真好”“学习了”“支持楼主”等空洞表达。这类内容无法形成有效的话题延展,更无法激发其他用户的参与欲望。相反,真实用户的留言往往带有鲜明的个人印记:可能是对内容的质疑补充、可能是相关经验的分享、可能是情感共鸣的表达,甚至可能是观点碰撞的讨论。这些真实互动不仅能提升内容的“讨论度”,更能通过用户间的互动形成“社群效应”,吸引更多潜在粉丝关注。运营者若沉迷于刷赞带来的虚假“热闹”,实则错失了通过真实互动沉淀核心用户、构建账号护城河的机会。当新粉丝进入账号主页,看到的是毫无营养的刷赞留言,反而会对内容质量产生质疑,加速流失——这便是“数据泡沫”的反噬效应。

刷赞对账号长期价值的系统性损害,远超短期数据收益

许多运营者将“互动率”视为账号健康的唯一指标,却忽视了数据背后的“质量权重”。刷赞或许能短暂提升点赞量、留言量等表层数据,但这些数据无法转化为账号的实际价值:广告主投放时更关注“用户画像匹配度”和“内容转化率”,平台推荐算法更看重“用户停留时长”“转发分享率”等深度行为数据。刷赞带来的虚假互动,无法在这些核心指标上提供任何支撑,反而可能因用户跳出率高、互动深度不足,导致账号整体评估分下降。更严重的是,一旦账号被贴上“数据造假”的标签,其公信力将遭受不可逆的损害。用户对公众号的信任建立在“内容真实”和“互动真诚”的基础上,刷赞行为一旦被曝光,不仅会失去现有粉丝,更会在行业内形成负面口碑,让账号的长期发展陷入困境。

运营者对“有效互动”的认知偏差,是刷赞屡禁不止的根源

为何明知刷赞风险高、收益低,仍有运营者前赴后继?关键在于对“有效互动”的理解存在根本偏差。部分运营者将“互动量”等同于“影响力”,认为高留言量能吸引平台推荐和用户关注,却忽略了互动的“有效性”。真正的有效互动,应当是“用户与内容、用户与用户之间的价值传递”:一篇深度干货文章下,用户提出具体问题并得到解答,这种互动能强化账号的专业形象;一个热点话题讨论下,用户分享不同观点,这种互动能激发更多用户的参与热情。运营者需要做的不是“制造数据”,而是“搭建互动场景”——通过设置开放式问题、引导用户分享经历、及时回复留言等方式,让互动自然发生。这种“慢变量”或许无法带来立竿见影的数据提升,却能沉淀出高粘性、高价值的用户群体,为账号的长期发展奠定坚实基础。

公众号留言刷赞为何总是不成功?答案早已清晰:在以“真实”为核心的互联网内容生态中,任何试图通过“造假”获取短期利益的行为,终将被规则和用户所抛弃。运营者的精力应当从“如何刷数据”转向“如何做内容”——用有价值的内容吸引用户,用真诚的互动留住用户,这才是账号从“流量思维”走向“用户思维”的必经之路。刷赞的失败不是运营能力的不足,而是对内容创作本质的背离。唯有回归“以用户为中心”的初心,才能让公众号的互动数据真正成为账号价值的“晴雨表”,而非“遮羞布”。