在小米平台的社交生态中,点赞数不仅是内容受欢迎程度的直观体现,更直接影响账号的权重与曝光流量。部分用户为快速提升数据表现,会选择使用刷赞软件来增加点赞数,这种行为背后隐藏着特定的操作逻辑与技术路径,同时也伴随着不容忽视的平台风险与生态代价。深入剖析这一现象,需从应用场景、操作方法、技术原理及潜在影响多维度展开,方能全面理解用户行为背后的驱动因素与现实困境。

刷赞软件在小米平台的应用场景呈现多元化特征。个人用户可能为提升朋友圈或小米社区动态的“社交价值”而刷赞,例如生日动态、生活分享等内容;商家账号则更倾向于通过刷赞强化商品评价或推广内容的可信度,以吸引潜在消费者;内容创作者则可能将点赞数作为衡量作品质量的指标,试图通过数据优化获得平台更多推荐。这些场景共同指向一个核心诉求:在算法驱动的流量分发机制中,高点赞数被视为“优质内容”的代名词,能直接触达更多用户。然而,这种对数据的过度追求,往往让用户忽视了内容本身的价值,转而寻求技术捷径。

具体到操作层面,用户使用刷赞软件增加小米平台点赞数的过程,通常涉及工具选择、参数配置与执行监控三个关键环节。首先,用户需适配小米生态特点选择工具——部分刷赞软件会针对MIUI系统的权限机制进行优化,例如通过模拟系统调用绕过安全检测,或利用小米账号的授权接口实现跨平台数据同步。其次,配置参数是核心步骤,用户需输入目标内容的链接(如小米社区帖子、短视频动态)、设定点赞数量及时间分布(如模拟真实用户的随机点赞间隔),部分高级工具还支持“分时段批量操作”或“指定地域IP点赞”,以进一步规避平台风控。最后,执行监控阶段,用户可通过软件内置的进度条查看点赞完成情况,部分工具甚至提供“截图反馈”功能,确保操作结果可追溯。值得注意的是,这类操作往往需要用户授予软件较高的系统权限,为后续安全风险埋下隐患。

从技术原理看,刷赞软件的实现依赖对平台算法逻辑的逆向破解与行为模拟。小米平台的点赞系统并非简单的计数器,而是结合用户行为轨迹、设备指纹、IP地址等多维度数据构建的动态风控模型。因此,刷赞软件需通过“IP池轮换”(模拟不同地域的网络环境)、“设备指纹伪造”(利用虚拟机或Root权限修改硬件特征)、“行为轨迹模拟”(模拟真实用户滑动、点击、停留等动作)等技术手段,让批量点赞行为在算法看来“接近自然”。例如,一款针对小米社区开发的刷赞工具,可能会在每次操作前随机生成1-5秒的停留时间,并同步触发“评论”“分享”等关联行为,以降低被识别为异常流量的概率。然而,这种“技术对抗”始终处于动态博弈状态——平台不断升级风控模型,刷赞软件则需持续迭代破解逻辑,导致用户在短期内可能获得虚假数据,长期却面临账号安全风险。

刷赞行为的短期“收益”与长期代价形成鲜明对比。对个人用户而言,快速增长的点赞数可能带来短暂的社交满足感,但一旦被平台识别,轻则点赞数据被清零、账号被限流,重则面临封禁风险;商家账号若依赖刷赞营造虚假繁荣,不仅可能触发平台“虚假宣传”处罚,更会因用户实际转化率低而损害品牌信誉;内容创作者则可能陷入“数据依赖”的恶性循环——为维持点赞数持续使用刷赞软件,却因内容质量停滞导致真实粉丝流失。更深层次看,刷赞行为破坏了小米平台的内容生态平衡:当优质内容因缺乏真实互动而被淹没在虚假数据中时,平台的推荐算法将逐渐失真,最终损害所有用户的体验。

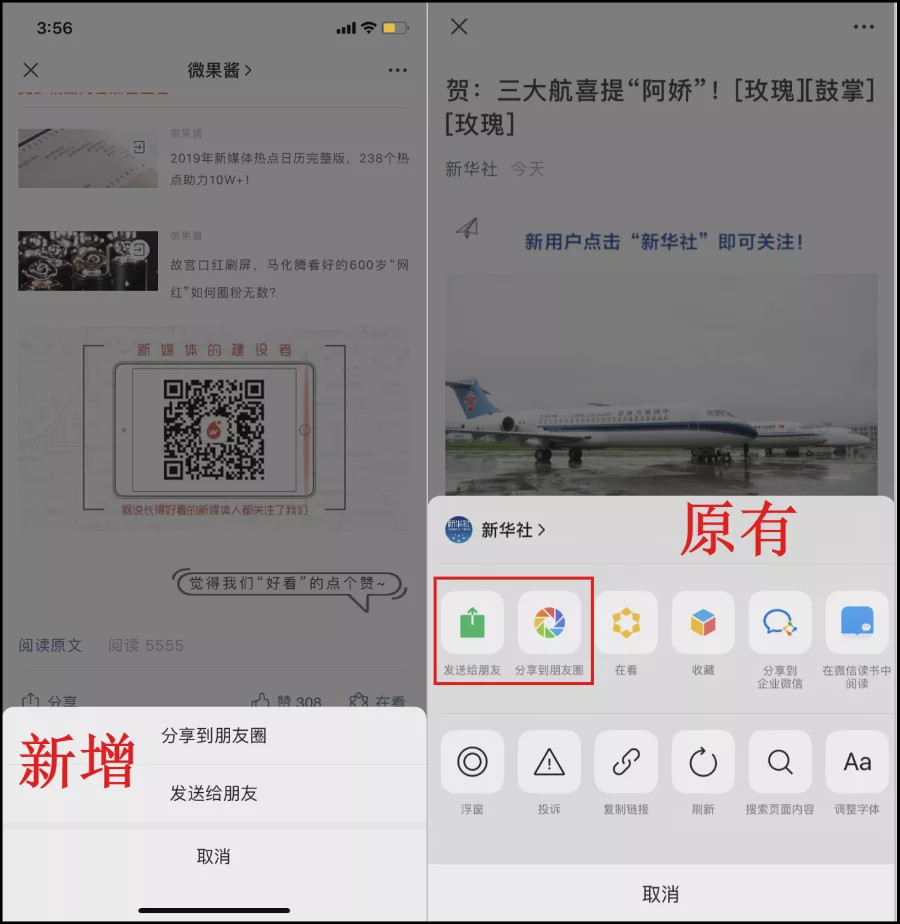

面对刷赞带来的潜在风险,用户需回归内容本质,通过合法合规的方式提升互动量。例如,在小米社区积极参与官方话题活动,利用MIUI系统的“分享到多平台”功能扩大内容曝光;针对商家账号,可通过优化商品详情页、提升服务质量积累真实好评;内容创作者则应深耕垂直领域,结合小米用户的兴趣特点产出实用价值内容,如小米手机的摄影技巧、MIUI系统使用教程等。这些方式虽无法实现“一夜爆赞”的速成效果,却能通过真实互动沉淀长期价值,符合平台对优质内容的扶持导向。

归根结底,在小米平台上使用刷赞软件增加点赞数,本质上是用户在数据焦虑下的一种短视行为。技术的进步本应服务于内容创作与社交体验的升级,而非成为制造虚假数据的工具。唯有摒弃对“点赞数”的盲目崇拜,转而聚焦内容本身的创新性与价值传递,才能在小米的社交生态中实现可持续的发展。平台、用户与创作者若能共同抵制刷赞乱象,方能让每一次点赞都成为真实情感的见证,让社交回归“连接”的本质。