B站评论点赞刷真的有效吗?这个问题困扰着无数内容创作者与运营者。在流量至上的内容生态中,数据成为衡量内容价值的核心标尺,而评论点赞作为最直接的互动指标,自然催生了“刷量”产业链。但剥离数据泡沫后,这种看似高效的“捷径”真能为账号带来实质性提升?还是只是饮鸩止渴的虚假繁荣?答案藏在平台算法逻辑、用户行为本质与内容传播规律之中。

刷量的本质是数据造假,与平台价值导向背道而驰。B站作为以社区文化为核心的平台,其算法设计始终围绕“用户真实反馈”展开。评论区的深度讨论、点赞的即时认同,这些互动数据是算法判断内容质量的关键依据。当创作者选择刷量,本质上是在向算法传递虚假信号——一条内容“受欢迎”。然而,B站的算法早已进化出多重反作弊机制:通过用户行为路径分析(如是否从推荐页直接跳转、是否观看完整视频)、互动质量检测(如评论内容是否与视频相关、点赞账号是否存在异常关注列表)、时间分布模型(如短时间内集中点赞是否符合人类行为习惯)等,能精准识别非自然互动数据。一旦被判定为刷量,轻则互动数据被清零,重则面临限流、降权甚至封号风险。这种“无效投入”不仅无法带来流量增长,反而可能让账号陷入“数据陷阱”,长期损害账号权重。

虚假互动无法转化为真实用户粘性,更无法实现商业价值闭环。内容创作的终极目标是通过优质内容吸引用户,建立信任,最终实现传播或商业转化。刷来的评论点赞看似热闹,实则毫无价值:一条“刷出来的赞”无法带来播放量增长,因为算法会根据用户实际停留时长、完播率等数据调整推荐;一条“复制粘贴的评论”无法激发其他用户的讨论欲,反而会让评论区沦为“数据垃圾场”,降低真实用户的互动意愿。更关键的是,品牌方或广告主在选择合作时,早已不再单纯看重点赞数,而是深入分析粉丝画像、互动质量、内容调性匹配度。一个靠刷量维持10万赞的账号,其商业价值可能远不及一个只有5万赞但评论区充满真实讨论、用户粘性高的账号。虚假数据或许能暂时“包装”账号,但在深度合作前的背景调查中,数据泡沫终将破裂,导致创作者信誉扫地。

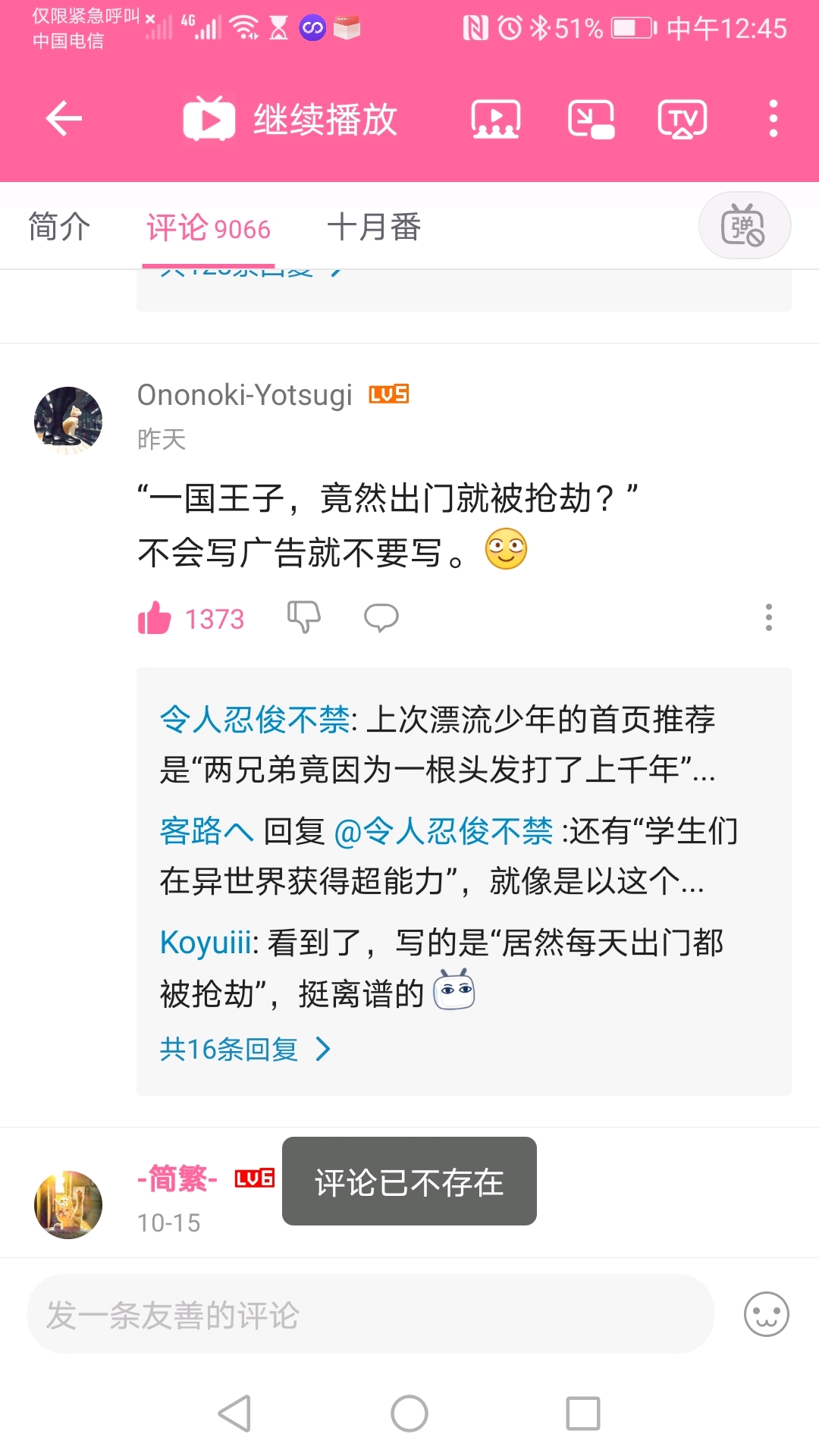

刷量破坏社区生态,侵蚀B站的内容创作根基。B站的独特魅力在于“弹幕文化”与“评论区生态”——用户在这里分享观点、碰撞思想,形成独特的社区认同感。当刷量行为泛滥,评论区被无意义的“好评刷屏”占据,真实用户的优质内容被淹没,社区讨论质量急剧下降。这种“劣币驱逐良币”的现象,会让优质创作者失去表达动力,因为他们精心撰写的深度评论可能被系统折叠,而刷量账号的“水军评论”却能占据前排。长此以往,B站的社区文化将逐渐空心化,用户也会因信息质量下降而流失。平台早已意识到这一点,近年来持续强化“优质内容扶持计划”,通过“创作激励”“热门推荐”等机制,将流量向真实互动强、内容质量高的账号倾斜。这意味着,真正有效的增长路径始终是“内容为王”,而非“数据造假”。

与其追求虚假数据,不如深耕真实互动的价值洼地。与其将预算投入不可持续的刷量,不如将精力放在提升内容质量与引导真实互动上。例如,在视频结尾设置开放性问题,鼓励用户分享观点;在评论区主动回复粉丝提问,形成“创作者-用户”双向沟通;通过弹幕互动活动(如“弹幕抽奖”“观点征集”)提升用户参与感。这些做法不仅能带来真实的评论点赞,更能积累高粘性粉丝,形成“优质内容-真实互动-算法推荐-更多流量”的正向循环。事实上,许多腰部账号的崛起案例都证明:一条播放量10万+的视频,如果评论区有500条真实讨论(而非5000条刷量评论),其后续内容的推荐量往往会更高,因为算法能识别出“用户深度参与”的信号。

刷量看似捷径,实则是内容创作中最昂贵的“陷阱”。它不仅消耗创作者的时间与金钱成本,更会透支账号的长期发展潜力。在B站的内容生态中,唯有真实、优质、能引发用户共鸣的内容,才能穿越数据泡沫,实现可持续增长。创作者需要清醒认识到:评论点赞的意义不在于数字本身,而在于它背后反映的用户真实反馈。与其沉迷于“刷出来的虚假繁荣”,不如回归创作初心,用真诚内容打动用户——这才是B站生态下,最有效、最持久的增长密码。