公众号留言刷赞这一行为,在部分运营者眼中或许成了“快速提升互动数据”的捷径,但看似简单的数据操作背后,实则隐藏着多重严重后果。这种饮鸩止渴的运营方式,不仅违背平台规则,更会从账号生命力、用户信任度、商业价值乃至法律合规性等多个维度,对公众号造成不可逆的损伤。刷赞制造的虚假繁荣,本质上是给账号埋下的定时炸弹,一旦引爆,轻则数据清零、限流降权,重则账号永久封禁,运营前功尽弃。

平台算法的精准识别与严厉处罚,是刷赞行为最直接的“硬伤”。当前主流公众号平台均通过AI算法构建了多维度的数据监测体系,能够轻易识别出非自然增长的互动数据。例如,短时间内集中出现的点赞行为、同一IP地址下的批量操作、留言内容高度重复或与主题无关等异常特征,都会触发系统的风控机制。一旦被判定为“虚假互动”,账号将面临从警告、限流(内容推送范围大幅缩减)到功能限制(如无法留言、无法开通广告主)的阶梯式处罚,情节严重者更会被直接封禁。微信平台在《微信公众平台运营规范》中明确指出,禁止通过第三方工具或人工方式刷取阅读量、点赞量、留言量等数据,违规账号不仅会被清理虚假数据,其历史优质内容也可能因“数据造假嫌疑”而被算法降权,导致长期积累的粉丝基础瞬间瓦解。这种处罚并非危言耸听,2023年某知名美妆公众号因大规模刷赞被平台永久封禁,其十万粉丝积累的账号价值在一夜之间归零,便是前车之鉴。

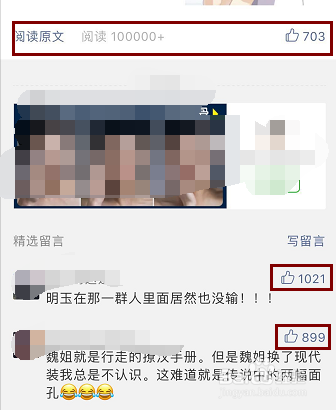

用户信任的崩塌,比平台处罚更具毁灭性。公众号的核心竞争力在于用户粘性,而留言区的真实互动是用户判断内容价值、建立情感连接的重要场景。当用户发现留言区充斥着“支持楼主”“说得对”等空洞的刷赞留言,或是与内容主题毫无关联的推广信息时,会立刻意识到账号数据的真实性存疑。这种信任一旦破裂,用户不仅会迅速取关,更可能通过社交平台分享负面体验,引发连锁反应。例如,某知识付费类公众号曾因刷赞被用户曝光,导致评论区沦为“数据造假现场”,大量粉丝留言“被套路”“再也不信”,最终账号活跃度断崖式下跌,付费转化率归零。用户对公众号的信任如同玻璃制品,一旦破碎便难以复原,而刷赞正是砸碎这份信任的重锤。更关键的是,虚假互动会误导运营者对内容方向的判断——刷赞留言往往不包含真实反馈,运营者若以此作为内容优化依据,只会离用户真实需求越来越远,最终陷入“自嗨式创作”的恶性循环。

账号商业价值的贬值,是刷赞行为带来的隐性但深远的后果。随着品牌方对公众号投放效果的评估日益理性,互动数据的“含金量”已成为核心考核指标之一。一个拥有十万粉丝但留言点赞异常的账号,其广告价值远低于一个粉丝量五万但互动真实的账号。品牌方会通过第三方数据监测工具分析账号的互动率、留言质量、粉丝活跃度等指标,刷赞行为在这些工具面前无所遁形。例如,某广告投放平台曾发布报告显示,数据异常的公众号广告转化率仅为正常账号的三分之一,且品牌方后续合作违约率高达60%。此外,刷赞还会影响账号的“粉丝画像精准度”。虚假互动带来的粉丝往往并非目标受众,导致广告主投放后ROI(投资回报率)低下,进而拒绝续约。长期来看,刷赞会让账号在商业合作中逐渐失去议价能力,甚至被行业列入“黑名单”,彻底断绝变现可能。

法律合规风险,是刷赞行为不可触碰的红线。随着《网络安全法》《数据安全法》《个人信息保护法》等法律法规的完善,数据造假已不再仅仅是平台规则问题,更可能涉及法律责任的追究。部分刷赞服务提供商通过非法获取用户个人信息(如手机号、微信号)进行批量操作,这种行为已涉嫌侵犯公民个人信息罪。而运营者若明知故犯,通过刷赞进行商业欺诈(如虚构粉丝量骗取广告合作),则可能构成不正当竞争,面临民事赔偿乃至行政处罚。2022年,某MCN机构因组织公众号刷赞被市场监管部门罚款50万元,相关负责人被列入经营异常名录,这一案例警示我们:刷赞绝非“灰色操作”,而是游走在法律边缘的危险行为。对于商业性质公众号而言,法律风险不仅意味着经济损失,更会对企业声誉造成致命打击。

长期运营的不可持续性,是刷赞行为最根本的“逻辑陷阱”。公众号的健康发展依赖“优质内容—真实互动—用户增长—内容优化”的正向循环,而刷赞直接跳过“优质内容”这一核心环节,用虚假数据制造虚假繁荣。这种“拔苗助长”的方式看似节省了内容打磨的时间,实则让账号失去了进化的能力。当运营者沉迷于刷赞带来的数据快感,便会忽视对用户需求的深度挖掘、对内容质量的精益求精,最终导致账号在同质化竞争中失去核心竞争力。反观那些坚持真实互动的头部公众号,如“罗辑思维”“新世相”等,无一不是通过深度内容引发用户自发传播,用真实留言构建活跃的社群生态。他们的成功证明:公众号的长期价值,从来不是靠“刷”出来的,而是靠一篇篇扎实的内容、一次次真诚的互动积累起来的。

刷赞行为的严重后果,本质上是对公众号运营规律的违背。公众号作为连接内容创作者与用户的桥梁,其生命力源于真实与信任。任何试图通过数据造假走捷径的行为,最终都会被平台规则、用户感知、市场规律和法律底线所反噬。对于运营者而言,与其将精力耗费在刷赞的“数字游戏”上,不如回归内容本质,深耕用户需求,用真实互动构建账号的“护城河”。唯有如此,公众号才能在激烈的市场竞争中行稳致远,实现从“流量收割”到“价值沉淀”的真正跨越。