在当代社交媒体的生态系统中,点赞早已超越简单的互动符号,成为衡量内容价值、用户影响力乃至商业潜力的核心指标。然而,当“空间刷赞”成为数据造假的常态,其背后的技术原理与运作逻辑,正悄然重塑社交平台的底层规则。所谓“空间刷赞”,特指用户通过非正常手段在个人主页、动态空间等场景批量获取虚假点赞的行为,这一现象不仅扭曲了内容评价体系,更催生出一条灰色产业链。要理解其运作机制,需从算法逻辑、技术工具与用户动机三个维度切入,剖析数据造假如何渗透社交平台的毛细血管。

算法依赖:点赞数据的“权重陷阱”与刷赞的底层逻辑

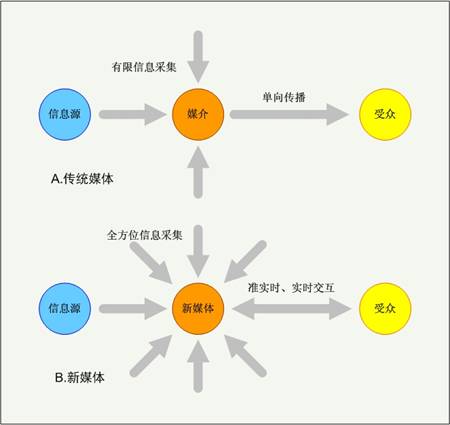

社交媒体平台的推荐算法,本质上是基于用户行为数据的“价值判断器”。在多数平台的权重模型中,点赞量作为最直观的互动数据,直接影响内容的分发效率——高赞内容更易进入推荐池,触达更多用户;用户主页的点赞总量则被视作影响力的“硬指标”,影响商业合作、账号评级等权益。这种“唯数据论”的算法偏好,为刷赞行为提供了生存土壤。

具体而言,平台算法对点赞数据的依赖体现在三个层面:一是时效性权重,新发布内容的初始点赞量会决定其冷启动流量,若短时间内点赞量激增,算法会判定为“优质内容”,从而加大推荐;二是关联权重,点赞量与评论、转发、收藏等数据形成“互动矩阵”,高赞内容往往能带动其他维度的数据增长,形成正向循环;三是用户权重,大V或认证账号的点赞数据被赋予更高可信度,其主页点赞总量直接影响粉丝活跃度与商业报价。

刷赞者正是利用了这一逻辑,通过伪造点赞数据“撬动”算法机制。例如,某电商商家在推广新品时,会先通过刷赞将商品动态的点赞量刷至千次级别,算法随即判定该内容具备“爆款潜质”,将其推送给更多潜在用户,从而带动自然流量与转化。这种“数据造假→算法误判→流量倾斜”的路径,让刷赞成为低成本获取曝光的“捷径”。

技术工具:从“人工点击”到“AI矩阵”的进化

空间刷赞的运作,离不开技术工具的迭代升级。早期的刷赞依赖人工点击,通过雇佣兼职刷手手动点赞,效率低且易被平台识别。随着平台识别机制升级,技术团队开发出自动化工具,形成“工具开发-代理销售-数据服务”的完整产业链。

当前主流的刷赞技术可分为三类:一是脚本自动化工具,通过模拟用户操作路径(如滑动屏幕、点击点赞按钮、随机停留时间),在多台设备上批量执行点赞指令,工具内置IP代理池,可动态切换设备地址,降低单IP异常风险;二是AI虚拟账号刷赞,利用深度学习技术生成虚拟用户头像、昵称、社交关系链,这些“AI账号”会模拟真实用户的浏览习惯,在内容发布后随机时间段点赞,甚至附带简单评论(如“赞!”“好看”),进一步伪装真实性;三是跨平台数据互通,部分黑产通过接口爬取用户在其他平台的社交数据(如微信好友关系、微博关注列表),将虚假账号与用户真实社交圈绑定,使点赞行为看起来“更可信”。

值得注意的是,技术迭代始终与平台识别机制形成“攻防博弈”。例如,当平台引入“用户行为序列分析”识别异常点赞(如短时间内同一用户对多个内容点赞),刷赞工具随即升级为“随机延迟点赞+差异化评论”策略;当平台通过设备指纹检测多账号操作,黑产则采用“云手机矩阵”模拟不同设备硬件特征,让虚假账号在技术层面难以与真实用户区分。这种“道高一尺,魔高一丈”的对抗,让刷赞技术愈发隐蔽,也加大了平台治理难度。

用户动机:从“虚荣心”到“商业化”的需求裂变

刷赞行为的泛滥,本质是用户需求的异化。最初,刷赞多源于个人虚荣心——高赞数量能满足用户的社交认同感,例如青少年通过刷赞塑造“受欢迎”形象,职场人士通过刷赞展示“影响力”。但随着社交媒体商业化深入,刷赞逐渐从个人行为演变为商业刚需,形成“个人-商家-平台”的三角驱动。

对个人用户而言,点赞量成为“社交资本”。在微信朋友圈、微博等平台,高赞动态会被标注“精选”,提升用户在社交圈中的地位;抖音、快手等短视频平台则将点赞量与“热门推荐”直接挂钩,普通用户通过刷赞可能获得意外流量,甚至实现“草根逆袭”。

对商家与KOL而言,刷赞是“数据包装”的必要手段。电商主播在直播前会刷赞预热商品页,营造“万人抢购”氛围;品牌方在合作KOL时,会将“粉丝互动率”“单条内容平均点赞”作为考核指标,部分KOL为接单不得不刷虚数据;甚至企业官方账号也会通过刷赞维持“高活跃度”形象,避免被粉丝视为“僵尸号”。

这种需求裂变催生了规模化刷赞市场。在某电商平台,搜索“空间刷赞”会出现大量服务商,提供“10元100赞”“包月无限赞”等套餐,甚至承诺“真实IP点赞”“不掉赞保障”。黑产为降低成本,会批量注册虚拟账号,或通过“养号”(长期模拟真实用户行为提升账号权重)提高“点赞单价”,形成完整的“数据生产-销售-售后”链条。

影响与挑战:虚假数据对社交生态的侵蚀

空间刷赞的运作,看似满足了用户的短期需求,实则对社交平台与用户生态造成深层伤害。首先,它扭曲了内容评价体系。当虚假点赞掩盖了内容的真实质量,优质内容可能因数据不足被埋没,而低质内容通过刷赞获得流量,形成“劣币驱逐良币”效应,最终损害平台的内容生态。

其次,破坏了平台的信任机制。用户逐渐意识到“高赞≠优质”,对平台数据的可信度产生质疑,进而降低互动意愿。例如,某调查显示,68%的受访者表示“看到高赞内容会先怀疑真实性”,这种信任危机直接削弱了平台的用户粘性。

最后,加剧了数据治理的难度。平台每年需投入大量资源研发识别算法,却仍面临“防不胜防”的困境——据某互联网公司内部人士透露,头部社交平台每月拦截的虚假点赞量超亿次,但仍约有5%的虚假数据能绕过检测。这种“猫鼠游戏”不仅推高了平台运营成本,也占用了本应用于优化用户体验的技术资源。

重构价值:从“数据崇拜”到“真实互动”的回归

空间刷赞的原理与运作,本质是社交媒体“数据至上”逻辑的畸形产物。要破解这一困境,需从平台、用户、行业三端发力:平台需优化算法模型,降低单一点赞数据的权重,引入“互动质量”“用户留存”等多元指标;用户需树立理性认知,拒绝被数字绑架,回归社交连接的本质;行业则需建立数据透明机制,对商业合作中的数据真实性进行审计,打击虚假流量交易。

当社交平台不再将点赞量作为“唯一标尺”,当用户更关注内容本身而非冰冷的数字,空间刷赞的生存土壤才会逐渐消散。毕竟,社交媒体的核心价值在于真实的人与人之间的连接,而非虚假数据堆砌的“数字泡沫”。唯有剥离数据的伪装,让优质内容自然生长,社交生态才能回归健康与活力。