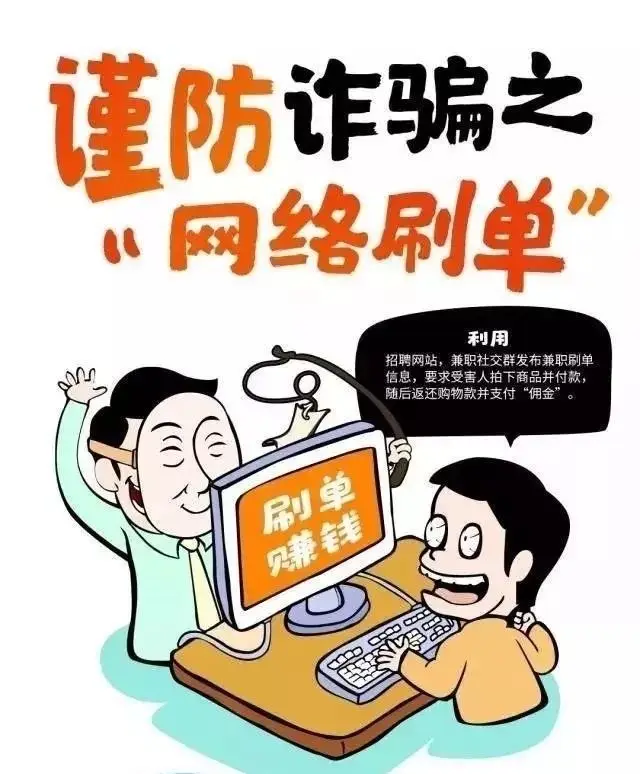

刷单点赞诈骗已成为当前网络生态中隐蔽性最强、受害群体最广的诈骗类型之一。从社交媒体“点赞返现”到电商平台“刷单兼职”,诈骗者以“低门槛高回报”为诱饵,不断迭代话术与手段,让无数用户在看似简单的操作中陷入资金陷阱。这种诈骗模式为何能持续得手?其核心并非技术漏洞,而是对人性弱点的精准拿捏与诈骗场景的深度渗透,背后折射出个人认知、技术监管与社会心理的多重博弈。

诈骗手段的精准化:从“广撒网”到“靶向诈骗”的进化

早期的刷单点赞诈骗多采用“广撒网”模式,通过群发短信、随机私信推送“兼职信息”,成功率较低。而如今的诈骗者已转向“靶向诈骗”,利用大数据与用户画像技术,对不同群体定制化话术。例如,针对学生群体,诈骗者会以“校园代理”“零花钱赚取”为噱头,结合“学生证”“校园卡”等身份符号增强信任;针对宝妈群体,则主打“居家带娃轻松日结”,甚至伪造“宝妈成功案例群”,让受害者误以为“身边人都在赚钱”。更隐蔽的是,诈骗者开始利用AI换脸、虚拟号段等技术,模拟“客服”“导师”的真实语音和形象,通过短视频平台、社交群组进行“一对多”精准投放,极大降低了用户的戒备心。这种“场景化+技术化”的诈骗手段,让受害者难以分辨真伪,误以为“刷单点赞”只是普通的网络兼职。

用户心理的操控:从“贪小便宜”到“沉没成本”的陷阱

刷单点赞诈骗的高发,本质是利用了用户普遍存在的心理偏差。首先是“贪利心理”,诈骗者以“一单50元”“日赚500元”等高额回报为诱饵,抓住用户“不劳而获”的幻想。其次是“权威偏误”,诈骗者常冒充“官方平台”“认证商家”,甚至伪造“营业执照”“合作协议”,让受害者误以为“有保障”。更关键的是“沉没成本效应”:诈骗者会先让受害者完成小额任务(如点赞10次返现20元),并迅速到账,建立“可信度”;随后诱导其投入更大金额(如刷单500元返800元),当受害者犹豫时,会以“任务未完成”“账户冻结”为由施压,利用“已经投入了这么多,放弃就亏了”的心理,迫使其不断追加资金。这种“小利铺垫+大额收割”的模式,让用户在“怕损失”与“想翻本”的矛盾中越陷越深,最终血本无归。

信息差与技术漏洞:认知滞后与监管滞后的双重困境

用户对新型诈骗手段的认知滞后,是刷单点赞诈骗泛滥的重要推手。多数用户对“点赞数据造假”“刷单流量造假”的技术原理缺乏了解,容易被“专业话术”蒙蔽。例如,诈骗者会解释“刷单是为了提升店铺权重”“点赞是为了增加曝光”,甚至伪造“后台数据截图”,让受害者误以为“操作真实可信”。同时,平台监管存在滞后性:诈骗者利用虚拟号码、加密通讯工具进行“非接触式”诈骗,平台难以实时拦截;部分社交平台对“兼职群”“返利群”的审核流于形式,导致诈骗信息长期存在。此外,用户个人信息泄露加剧了信息差——当诈骗者能准确说出用户的姓名、职业、消费习惯时,受害者会自然降低警惕,认为“对方是熟人”或“正规渠道推荐”。

社会环境的催化:经济压力与媒介素养的失衡

当前社会环境下,经济压力与媒介素养的失衡,为刷单点赞诈骗提供了土壤。一方面,疫情后经济复苏乏力,部分群体面临就业压力、收入下降,对“快速赚钱”的需求迫切,容易被“高薪兼职”诱惑;另一方面,短视频、直播等媒介的普及,让“成功学”“暴富论”广泛传播,加剧了用户的焦虑心理。更值得警惕的是,部分媒体对“刷单兼职”的报道存在偏差,过度渲染“轻松赚钱”的案例,却忽略背后的风险,进一步误导了用户。这种“经济需求+媒介误导”的双重作用,让用户在“想赚钱”与“怕被骗”的摇摆中,更容易选择“试一试”的侥幸心理。

破解之道:从“被动防骗”到“主动免疫”的体系构建

打击刷单点赞诈骗,需构建“用户-平台-社会”三位一体的防护网。用户层面,需树立“天下没有免费的午餐”的认知,警惕任何“无垫资、高回报”的承诺,遇到要求转账、提供验证码的情况立即中止操作;平台层面,应加强技术投入,通过AI识别、大数据分析实时拦截诈骗信息,建立“兼职信息白名单”制度,并对用户开展“反诈教育”;社会层面,需通过学校、社区、媒体等多渠道普及媒介素养,揭露诈骗套路,同时完善法律法规,加大对诈骗团伙的打击力度。唯有让用户从“被动防骗”转向“主动免疫”,让平台从“事后补救”转向“事前预警”,才能从根本上遏制刷单点赞诈骗的蔓延。

刷单点赞诈骗的泛滥,不仅是技术问题,更是社会问题。它提醒我们:在追求效率与便利的网络时代,保持理性认知与风险意识,是每个用户的必修课。唯有筑牢个人心理防线、强化平台监管责任、提升社会反诈合力,才能让网络空间回归“清朗”,让“刷单点赞”回归其应有的社交属性,而非诈骗者的敛财工具。