在当代社交媒体的生态图谱中,“秒赞刷”已从边缘化的技术操作演变为引发广泛讨论的热门话题。这一现象的背后,是点赞行为从真实情感反馈到量化社交货币的异化,是用户、平台与商业逻辑共同编织的复杂网络。当“点赞”从一句简单的“我在看”沦为可被秒速制造的数字泡沫,其折射出的不仅是技术便利性的滥用,更是社交媒体时代个体焦虑、平台规则与商业变现的深层博弈。

秒赞刷的技术普及,首先拆解了真实互动的时间成本。早期社交媒体的点赞行为天然带有延迟性——用户需浏览内容、产生共鸣、主动点击。但随着自动化脚本、第三方工具的泛滥,“一键秒赞”“批量刷量”成为可能。这些工具通过模拟用户行为,可在毫秒间完成对数百条内容的点赞操作,甚至实现“点赞-评论-转发”的全链路自动化。技术的低门槛化,使得原本需要真实情感投入的互动,被简化为可量化的数字游戏。当普通用户发现“优质内容无人问津”而“随手刷赞的内容却热度飙升”,技术的便利性便异化为对真实互动的挤压,秒赞刷也因此从少数“技术玩家”的行为,蔓延为普通用户应对“流量焦虑”的生存策略。

用户层面的“社交货币焦虑”,构成了秒赞刷流行的心理基础。在社交媒体的社交逻辑中,点赞量已成为衡量内容价值、个人影响力乃至社会认同的核心指标。一条朋友圈的点赞数被解读为“受欢迎程度”,一条微博的点赞量决定其能否登上热搜,甚至短视频平台的算法推荐机制也将点赞率作为关键权重。这种“点赞崇拜”催生了用户的“沉没成本恐惧”:若不主动刷赞,精心创作的内容可能迅速沉没,个人账号也可能因“数据不佳”而被边缘化。更深层看,秒赞刷本质是用户对“数字存在感”的焦虑投射——当真实互动无法满足社交展示需求时,虚假的点赞数据成为构建“人设”的廉价道具。正如一位资深社交媒体运营者所言:“现在发内容,不刷赞就像在空无一人的舞台上演讲,连自己都觉得尴尬。”

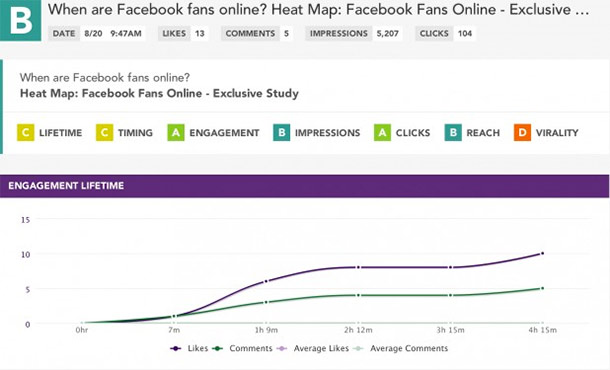

平台的算法逻辑,则是秒赞刷现象的“隐形推手”。主流社交媒体平台普遍采用“流量优先”的推荐机制,而点赞、评论、转发等互动数据是衡量内容“热度”的直接信号。高点赞内容能获得更多算法倾斜,形成“数据越好—曝光越多—数据更好”的正反馈循环。这种机制虽旨在激励优质内容,却 inadvertently 刺激了刷量需求:用户为突破算法瓶颈,不得不通过秒赞刷伪造“初始热度”,以触发平台的推荐机制。更值得警惕的是,部分平台对“异常数据”的监测滞后,甚至默许刷量行为的灰色存在——毕竟,虚假繁荣的用户活跃度能提升平台估值,吸引广告主。当算法将“点赞量”异化为唯一价值标尺,秒赞刷便成为用户与平台规则之间的“灰色妥协”。

商业利益的驱动,让秒赞刷从个人行为升级为产业链。对于博主、商家而言,点赞量是变现的“敲门砖”:广告主合作以粉丝互动数据为议价依据,电商带货以“高赞高转化”为宣传噱头,甚至MCN机构也会通过刷量包装“网红人设”以吸引投资。在此背景下,秒赞刷已形成成熟的产业链——从提供工具的技术方、批量操作的数据商,到指导“刷量技巧”的培训课程,每个环节都在收割社交媒体的流量红利。某电商平台数据显示,“点赞刷量”服务的搜索量在过去三年增长超500%,单条内容的刷赞成本低至0.1元/次。这种“数据造假”的产业化,不仅扭曲了商业价值的评估标准,更让真实创作者陷入“劣币驱逐良币”的困境:当精心打磨的内容输给批量刷量的“爆款”,内容生态的健康发展便无从谈起。

秒赞刷的泛滥,正悄然侵蚀社交媒体的信任根基。当点赞量可以“购买”,互动数据可以“制造”,用户对内容的真实性、对社交关系的真实性便会产生普遍怀疑。一条百万点赞的视频,可能是通过脚本刷量而来;一个“万人迷”的博主,其互动数据可能水分十足。这种“信任危机”不仅降低了用户的社交体验,更让社交媒体的公共属性被稀释——当平台充斥着虚假的“点赞泡沫”,真实的观点表达、情感连接反而会被淹没。更严重的是,青少年群体在“点赞崇拜”的影响下,容易形成“数据至上”的价值观,将虚拟世界的点赞量等同于自我价值,引发心理问题。

面对秒赞刷带来的挑战,重建健康的社交媒体生态需要多方协同。平台需优化算法逻辑,降低单一数据指标的权重,引入“互动质量评估”机制,让真实内容获得更多曝光;用户则需摆脱“数据焦虑”,认识到点赞量与内容价值的非必然关联,回归社交互动的本质——真诚的表达与连接;监管部门应加强对数据造假的打击力度,明确刷量行为的违法成本,遏制产业链的野蛮生长。唯有如此,“秒赞刷”才能从热门话题逐渐淡出,让社交媒体重新成为真实情感与价值流动的公共空间。