QQ说说刷赞热度在网络中持续发酵,从个体的小动作演变为集体参与的社交现象,其流行程度与引发的争议远超普通网络互动。这种看似简单的“点赞操作”,背后交织着社交需求、心理机制与平台生态的多重逻辑,成为观察数字时代人际交往的重要切口。QQ说说刷赞热度的流行并非偶然,而是数字社交规则下个体与群体共同作用的结果,而其引发的热议,则折射出社会对虚拟社交价值的深层反思。

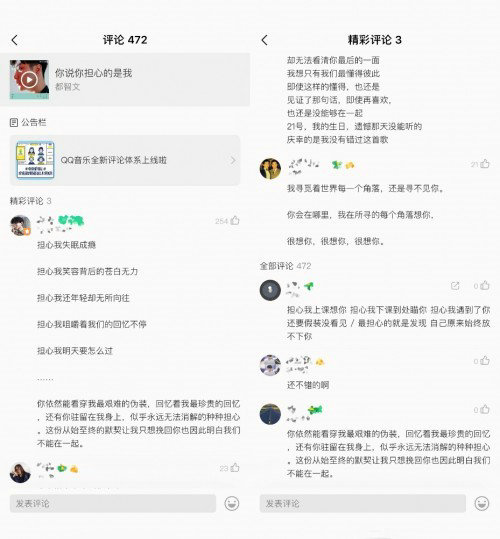

QQ说说作为腾讯QQ平台的核心社交功能,自诞生起就承载着用户展示生活、维系关系的需求。点赞机制的出现,原本是为了简化互动流程——用指尖轻点即可传递“关注”与“认可”,比评论更轻量化,比浏览更明确。然而,当点赞数逐渐成为衡量社交活跃度、关系亲疏甚至个人魅力的“数字标尺”,QQ说说刷赞行为便应运而生。用户通过手动或借助工具快速积累点赞,本质上是对“社交货币”的主动追逐。在校园群体、职场新人等对社交认同敏感的圈层中,一条高赞说说能迅速提升“存在感”,避免被社交圈边缘化。这种“点赞即认同”的潜在逻辑,让刷赞从个别行为演变为一种“社交默契”,甚至成为某些圈层的“潜规则”。

从心理学视角看,QQ说说刷赞热度的流行深刻反映了数字时代的认同焦虑。美国社会学家戈夫曼的“拟剧理论”指出,人们在社交中会像演员一样管理自我呈现。QQ说说恰如“前台”,用户通过精心编辑的文字、图片构建理想人设,而点赞数则是最直观的“观众反馈”。当点赞数据低于预期时,个体容易产生“社交失败”的挫败感,甚至引发自我怀疑。相反,高赞带来的多巴胺分泌会强化“刷赞-获得满足”的行为模式,形成心理依赖。尤其对青少年而言,QQ说说是其社交生活的“延伸战场”,点赞数直接关联到同伴接纳度,这种“数字青春期”的认同压力,让刷赞成为应对焦虑的“快捷方式”。值得注意的是,这种焦虑并非孤立存在,而是社交媒体时代普遍存在的“量化社交”困境——当情感互动被简化为数字比拼,真实的人际联结便可能在追逐热度的过程中逐渐异化。

平台生态的算法逻辑则为QQ说说刷赞热度的蔓延提供了“技术土壤”。QQ作为国民级社交应用,其推荐机制会优先展示高互动内容,形成“马太效应”:高赞说说更容易进入“热门”榜单,获得更多自然流量;而低赞内容则可能沉没,被用户忽略。这种“流量依赖点赞”的规则,倒逼用户主动寻求“点赞捷径”。一方面,部分第三方工具打着“快速涨粉”“一键刷赞”的旗号吸引用户,通过模拟人工操作或利用平台漏洞实现批量点赞,降低了刷赞的技术门槛;另一方面,QQ说说内置的“访客记录”“共同好友”等功能,也让用户能直观看到“谁点赞了”,进一步强化了点赞的社交属性——点赞不仅是数字,更是“关系网”中的具象化互动。在这种“算法-用户”的共生关系中,刷赞行为逐渐从“边缘操作”演变为“常态行为”,甚至衍生出“刷赞互助群”“点赞任务平台”等灰色产业链,进一步助推了热度的攀升。

QQ说说刷赞热度引发的社会热议,本质上是公众对“虚拟社交真实性”的集体追问。支持者认为,刷赞是“社交润滑剂”:在快节奏生活中,手动点赞耗时耗力,刷赞能快速传递“我在关注你”的信号,避免关系疏远;尤其在异地亲友、弱关系维护中,一条高赞说说能让对方感受到“被在乎”,具有情感慰藉功能。但反对者则尖锐指出,刷赞制造了“虚假繁荣”——当点赞数可以“购买”,当互动数据不再反映真实情感,QQ说说便从“生活分享平台”异化为“数字秀场”。更值得警惕的是,长期依赖刷赞获取认同,可能导致“社交能力退化”:用户习惯于用数字量化关系,却逐渐失去深度沟通的意愿;沉迷于高赞带来的短暂满足,却忽视了现实中真实情感联结的重要性。这种“虚拟社交热”与“现实社交冷”的矛盾,正是热议的核心——人们既享受点赞带来的即时满足,又对其背后的“情感通胀”感到不安。

更深层次看,QQ说说刷赞热度的流行与热议,是数字时代社交观念变革的缩影。从“书信传情”到“即时互动”,从“面对面交流”到“云端点赞”,社交形式始终在技术推动下进化,但“真诚”与“联结”的本质从未改变。刷赞本身并非洪水猛兽,关键在于用户能否保持理性认知:点赞可以是情感的点缀,却不该成为社交的唯一目的;热度可以是关注的体现,却不该取代真实的深度交流。对平台而言,或许需要在算法设计中加入“质量权重”,避免单纯以点赞数作为流量分配的唯一标准;对用户而言,则需警惕“点赞依赖症”,在虚拟与真实间找到平衡——毕竟,社交的终极意义,从来不是数字的堆砌,而是心与心的真诚相遇。