刷浏览量却总是没有点赞,这几乎是内容创作者群体中最普遍的困惑之一。当后台数据不断攀升的浏览量与寥寥无几的点赞数形成鲜明对比时,许多创作者陷入迷茫:难道流量不等于影响力?为什么精心“刷”来的曝光,换不来用户最简单的互动?问题的核心,恰恰在于刷浏览量这一行为本身与点赞背后的用户逻辑存在根本性错位——前者是“数字泡沫”,后者是“真实价值”的显性表达,二者之间隔着无法通过流量造假跨越的鸿沟。

刷浏览量:无效流量的“虚假繁荣”

要理解“刷量无点赞”,首先需要拆解“刷浏览量”的本质。所谓的刷量,本质是通过机器程序、水军点击等非自然手段,人为制造内容曝光数据。这类流量具有三个典型特征:停留时间短、跳出率高、无阅读行为。机器刷量通常会在0.5秒内完成点击并离开,水军则可能批量复制评论或仅打开页面便关闭,这些行为在平台算法中逐渐被识别为“无效流量”。

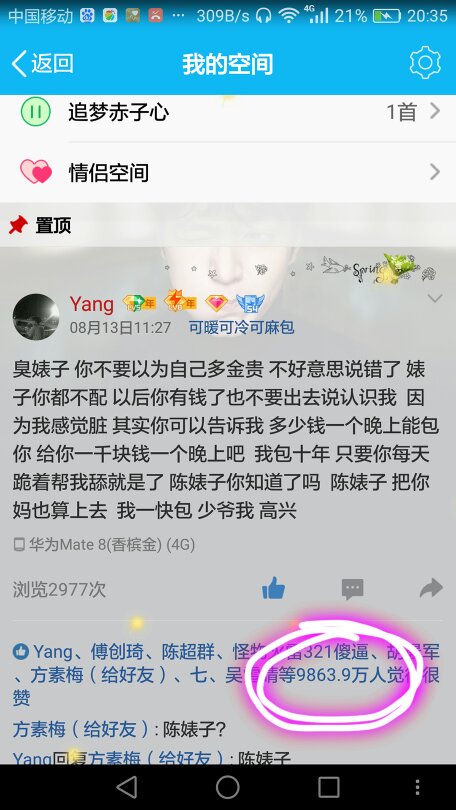

更重要的是,刷量流量的用户画像与真实目标用户往往完全脱节。比如美妆内容的刷量可能来自低活跃度的“僵尸账号”,而真正对美妆感兴趣的用户群体并未触达。无效流量即便再高,也无法转化为任何形式的用户互动——点赞的前提是用户完成“阅读-理解-认同”的心理过程,而刷量流量连“阅读”这一步都未曾实现。正如行业资深数据分析师所言:“浏览量是‘曝光’指标,点赞是‘共鸣’指标,前者只需要‘被看到’,后者需要‘被打动’,两者本就不在同一个维度。”

内容价值:点赞的“刚需”与刷量的“伪需求”

用户点赞的核心驱动力,从来不是内容的“被刷热度”,而是其承载的真实价值。这种价值可能体现在三个方面:信息增量(如实用教程、行业干货)、情感共鸣(如故事化内容、情绪表达)或社交认同(如观点输出、身份标签)。

反观刷量内容,往往为了追求“快速见效”而牺牲内容质量:标题党、拼凑文、低质模板成为常见操作。这类内容即便通过刷量获得高曝光,也无法让用户产生“值得点赞”的冲动。试想,一篇标题为“3秒学会Python编程”却通篇泛泛而谈的文章,即便被1000个用户刷到,又有谁会愿意为其点赞?用户在刷到内容时,会下意识判断“是否对我有用”“是否让我有感触”,而刷量内容恰恰在这两个维度上全面溃败。

更关键的是,点赞行为本身具有“社交货币”属性——用户通过点赞表达态度、维系社交关系(如支持朋友、认同大V观点)。刷量流量中的“用户”并非真实个体,自然不具备社交动机,更不可能为内容“背书”。正如某头部创作者在分享经验时所说:“我从不担心内容没人看,我只担心内容没价值。有价值的内容,哪怕初始只有100个浏览量,也可能因为这100个真实用户的点赞而获得算法推荐;没价值的内容,就算刷到10万浏览量,也只是数据堆砌的‘死数据’。”

算法逻辑:识别“虚假流量”与“真实互动”的天平

平台算法的底层逻辑,正在从“流量优先”转向“互动优先”。以抖音、小红书、微信公众号等主流平台为例,算法在评估内容质量时,早已不再单纯以浏览量为权重,而是更关注互动率(点赞、评论、转发、收藏占比)、完播率/阅读时长、用户停留深度等指标。

刷浏览量行为在算法面前“原形毕露”:短时间内异常增长的浏览量、与互动率严重失衡的数据、低活跃度账号的集中点击,都会触发风控机制。平台会通过“流量清洗”剔除无效浏览量,导致刷量数据“虚高”,而真实的互动数据却因基数低而更显稀少。更重要的是,算法会优先推荐“高互动率”内容——即使浏览量不高,只要点赞、评论等互动指标表现优异,内容就能获得更多自然流量推荐。这就形成了一个悖论:刷量带来的虚假浏览量无法提升互动率,反而可能因数据异常导致内容被限流,最终陷入“越刷越没互动,越没互动越要刷”的恶性循环。

某平台算法工程师曾透露:“我们识别刷量的标准很简单:如果一个内容的浏览量在1小时内增长10万,但点赞量不足100,且80%的点击来自新注册账号,基本可以判定为刷量。这类内容不仅不会获得推荐,还会被标记为‘低质量内容’,影响账号长期权重。”

用户心理:从“被动曝光”到“主动互动”的转化障碍

点赞是用户主动行为,而刷浏览量本质是“被动曝光”。用户在刷到内容时,是否愿意点赞,取决于两个关键心理过程:注意力捕获与价值认同。

刷量内容往往通过“标题党”“封面党”吸引用户点击,但进入页面后,内容质量与预期形成巨大落差,导致用户迅速跳出。这种“预期违背”不仅不会引发点赞,反而会让用户对账号产生负面印象。例如,一篇标题为“震惊!这个方法让你月入10万”的文章,内容却是空洞的鸡汤,用户即使被标题吸引点击,也只会默默关闭,甚至拉黑账号。

此外,真实用户的点赞行为往往需要“社交触发点”:可能是内容中的某个观点戳中了自己的经历,可能是某个技巧解决了实际问题,也可能是创作者的真诚态度让人感动。这些“触发点”需要内容与用户之间建立“情感连接”或“信息连接”,而刷量流量中的“用户”不具备这种连接能力,自然无法完成从“浏览”到“点赞”的转化。正如心理学家马斯洛的需求层次理论所示,点赞本质上是一种“社交需求”和“尊重需求”的满足,而刷量流量无法满足任何层次的用户需求。

放弃“刷量思维”,回归“价值创作”的本质

刷浏览量却得不到点赞,本质上是用“流量思维”替代“用户思维”的必然结果。在内容红利逐渐消退的当下,平台和用户都在回归理性:平台需要的是能引发真实互动的优质内容,用户需要的是能解决痛点、带来价值的信息。

对于创作者而言,与其耗费精力在刷量上,不如深耕内容价值:研究目标用户的需求痛点,提供有信息增量的内容,用故事化表达引发情感共鸣,用真诚态度建立用户信任。当内容真正打动用户时,点赞、评论、转发等互动数据会自然增长,而流量也会通过算法推荐实现“滚雪球式”增长。

正如某知识类创作者的亲身经历:“我刚开始做账号时也试过刷量,结果10万浏览量换来20个点赞,后来我沉下心做深度内容,一篇1万字的行业分析虽然初始只有500浏览量,却带来了200多个点赞和50多条评论,这篇内容后来被算法推荐,获得了100万+自然流量。”

刷浏览量制造的是“数字幻觉”,而点赞才是“真实影响力”的刻度。与其在虚假流量中自欺欺人,不如回归内容创作的初心:用价值打动用户,用真诚连接用户。当内容真正触达用户内心时,点赞会成为水到渠成的结果,而影响力也会在真实互动中悄然生长。