在社交媒体竞争日益激烈的当下,QQ作为国民级社交平台,其“访客记录”“说说点赞”等数据成为衡量用户社交活跃度的重要指标。不少用户为了快速提升存在感,开始寻找“QQ刷访客说说赞软件手机版哪里能下载?”这类工具,试图通过技术手段“美化”社交数据。这类软件究竟是什么?能否真正解决用户的社交焦虑?背后又隐藏着哪些风险?本文将从技术本质、用户需求、行业影响等角度,深入剖析这一现象背后的逻辑与困境。

QQ刷访客说说赞软件的本质:技术漏洞与灰色产业链的产物

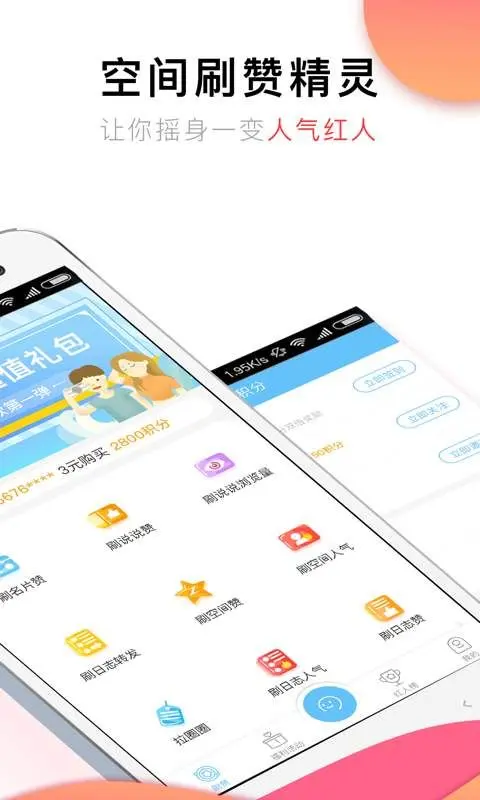

所谓“QQ刷访客说说赞软件”,通常指通过模拟用户操作、调用非官方接口或利用平台漏洞,实现批量伪造访客记录、点赞数据的第三方工具。这类软件多打着“一键刷量”“秒赞访客”的旗号,宣称能“让QQ空间人气暴涨”“说说点赞轻松破千”。从技术层面看,其实现方式主要有三种:一是通过脚本模拟点击行为,在用户不知情的情况下批量操作;二是利用QQ早期开放的开放平台接口,绕过正常权限获取数据;三是通过“撞库”手段获取用户账号密码,间接操控账号进行刷量。这些操作本质上是对平台数据规则的破坏,游走在灰色地带。

随着腾讯对QQ平台安全性的不断升级,这类软件的生存空间被大幅压缩。目前,大部分所谓的“QQ刷访客说说赞软件手机版下载链接”并非官方渠道,而是通过第三方论坛、网盘或社交群组传播,其中不少携带木马病毒或恶意插件。用户一旦下载轻则导致账号被盗,重则面临个人信息泄露甚至财产损失。从行业角度看,这类软件的滋生本质上是“流量焦虑”催生的灰色产业链,开发者通过贩卖“捷径”牟利,而用户则成为产业链末端的“韭菜”。

用户需求:虚荣心驱动下的社交异化

为什么用户执着于寻找“QQ刷访客说说赞软件手机版哪里能下载?”?答案藏在社交媒体的社交逻辑中。在QQ空间这类以“熟人社交”为基础的场景中,访客记录和点赞数量被视为“受欢迎程度”的直接体现——一条说说获得的点赞越多,发布者的社交价值感就越强;空间访客列表越“热闹”,越容易引发他人的好奇与关注。这种“数据崇拜”背后,是用户对“被看见”“被认可”的心理需求,但在算法推荐和流量竞争的裹挟下,这种需求逐渐异化为对虚假数据的盲目追求。

尤其对于年轻用户群体,正处于社交认同感建立的关键期,QQ空间的互动数据可能直接影响其在现实社交圈中的自我认知。部分用户甚至将“说说点赞过百”“访客上千”作为社交资本,在同学、朋友间进行攀比。这种心态被商家精准捕捉,便催生了“刷量服务”的精准营销:“想让女神注意到你?先从刷满说说赞开始”“想提升空间人气?访客记录必须安排上”。然而,这种通过虚假数据获得的“社交存在感”,如同建立在沙滩上的城堡,看似光鲜实则脆弱——当用户发现真实的社交互动与数据严重不符时,反而可能陷入更深的自我怀疑。

风险与代价:账号安全、数据伦理与平台治理的三重挑战

用户在寻找“QQ刷访客说说赞软件手机版哪里能下载?”的过程中,往往忽视了潜在风险。从账号安全角度看,这类软件通常需要用户输入QQ账号密码,或获取手机权限,为不法分子盗取账号、实施诈骗埋下伏笔。近年来,因使用第三方刷量软件导致QQ账号被封禁的案例屡见不鲜,腾讯官方明确将“刷量行为”违反《腾讯软件许可及服务协议》,一经发现将处以限制功能、永久封号等处罚。

从数据伦理层面看,刷量行为破坏了社交平台的真实性基础。社交平台的核心价值在于连接真实的人、传递真实的情感,而虚假数据则会扭曲社交生态:当点赞、访客失去真实性,用户之间的信任便会崩塌;当“互动数据”成为可以买卖的商品,社交的本质便从“情感交流”异化为“数字游戏”。这种“劣币驱逐良币”的现象,最终损害的是所有用户的社交体验。

对平台而言,打击刷量行为是一场持久的技术博弈。腾讯通过引入AI反作弊系统、分析用户行为特征、建立数据异常监测模型等方式,不断升级对刷量行为的打击力度。然而,随着黑产技术迭代,新的“防封版”刷量软件仍在不断出现,平台治理面临“道高一尺,魔高一丈”的困境。这种对抗不仅消耗平台资源,也可能影响正常用户体验——例如,过度严格的反作弊机制可能导致普通用户的正常互动被误判为刷量。

回归理性:真实社交价值远胜虚假数据

事实上,社交影响力的本质从来不是冰冷的数字,而是真实的情感连接。与其花费时间和精力寻找“QQ刷访客说说赞软件手机版哪里能下载?”,不如专注于提升社交质量:通过分享有价值的内容(如生活感悟、专业知识、兴趣爱好)吸引同频好友,通过真诚的互动(如评论、点赞、私信)建立深度关系。真正的“社交人气”,源于他人对你人格魅力的认可,而非虚假数据的堆砌。

对于平台而言,除了技术打击外,更需要引导健康的社交价值观。例如,通过优化社交功能设计,减少对“点赞数”“访客量”的过度曝光;鼓励用户分享真实生活场景,弱化“数据至上”的氛围;对优质内容创作者给予流量扶持,让“内容为王”取代“流量为王”。对于用户而言,则需要建立理性的社交认知:社交媒体是生活的延伸,而非全部;真实的线下关系、健康的心理状态,远比虚拟的“社交数据”更有意义。

在社交媒体深度渗透生活的今天,我们或许都曾有过“被关注”的渴望,但真正的社交魅力,永远源于真实的自我与真诚的连接。与其在虚假数据的迷宫中迷失,不如回归社交的本质——用真心换真心,用真实换共鸣。毕竟,那些因你的个性、你的思想、你的温度而留下的访客与点赞,才是真正值得珍惜的社交财富。