点赞功能作为社交平台互动生态的核心节点,其“刷不出来”或“无法正常显示使用”的异常现象,已成为影响用户体验的典型痛点。当用户点击点赞按钮却无响应、页面显示空白、或数据与实际操作不符时,这不仅是一次简单的功能故障,更折射出技术架构、数据逻辑、用户行为与平台策略的多维度博弈。点赞功能的异常本质是“数据流”在传输、处理、展示环节的断裂,而断裂的原因往往隐藏在技术细节与场景复杂性之中。

一、技术架构的“隐形瓶颈”:从服务器到终端的全链路压力

点赞功能看似简单,实则涉及“前端交互-网络传输-后端处理-数据存储-状态同步”的全链路协作。任何一个环节的异常,都可能导致点赞“刷不出来”。

服务器端负载失衡是首要原因。当平台处于流量高峰(如热点事件爆发、明星动态发布时),点赞请求量可能在短时间内激增至平日的数十倍。若服务器集群的扩容能力不足,或负载均衡算法分配不均,部分请求将因超时或被拒绝而失败。此时,用户点击按钮后可能看到“加载中”卡顿,或页面提示“服务异常”,本质上是对服务器抗压能力的考验。

API接口异常则直接阻断数据传输。点赞功能依赖后端API接口接收请求并返回结果,若接口因代码bug、版本迭代冲突或第三方服务(如CDN、推送服务)故障而失效,前端的点赞操作将无法转化为后端数据。例如,某平台在更新点赞算法时,若新旧接口切换未做好兼容,可能导致旧版本客户端的点赞请求被忽略,用户误以为“功能失灵”。

数据库读写瓶颈同样不可忽视。点赞数据需实时写入数据库并同步至缓存(如Redis),若数据库索引设计不合理、主从延迟,或缓存穿透/击穿导致数据未及时更新,前端获取的点赞状态可能停留在“未点赞”或“点赞中”的中间态。尤其当平台数据量达到亿级时,一次点赞操作可能涉及分布式事务的一致性校验,任何微小延迟都会影响用户体验。

二、用户端的“环境变量”:被忽视的“最后一公里”问题

技术架构的稳定性是基础,但用户端的环境差异同样是点赞异常的重要诱因。这类问题往往具有个体性,却因用户基数庞大而呈现出高频特征。

网络环境的波动是最直接的影响因素。在移动场景下,用户切换Wi-Fi与蜂窝网络、信号弱区切换、或网络延迟过高时,点赞请求可能因数据包丢失而中断。此时,前端已触发点击动画,但后端未收到请求,导致用户看到“已点赞”的视觉反馈,实际数据却未同步——这种“视觉与数据分离”的状态,极易引发“功能故障”的误判。

缓存数据堆积则会导致“显示异常”。移动应用为提升加载速度,会将用户操作记录、界面状态等数据缓存在本地。若缓存机制设计缺陷(如未及时清理过期数据),或用户频繁强制关闭应用导致缓存损坏,可能使点赞状态卡在“历史记录”中。例如,用户对某条内容点赞后,若缓存中仍保留“未点赞”的旧数据,页面将无法正确展示已点赞的图标或计数。

版本兼容性问题在客户端迭代中尤为突出。当平台发布新版本后,若未充分覆盖旧版本用户的适配,可能出现API调用失败、渲染异常等问题。例如,新版本调整了点赞按钮的触发逻辑,而旧版本客户端仍按旧逻辑发送请求,后端无法识别该请求,导致点赞无响应。这种“版本断层”在用户未及时更新应用时尤为常见。

三、平台策略的“主动干预”:功能异常背后的“隐性设计”

并非所有“点赞刷不出来”都是技术故障或用户端问题。部分情况下,平台会出于安全、合规或体验优化考虑,主动限制或调整点赞功能,这种“主动干预”往往被用户误解为“功能故障”。

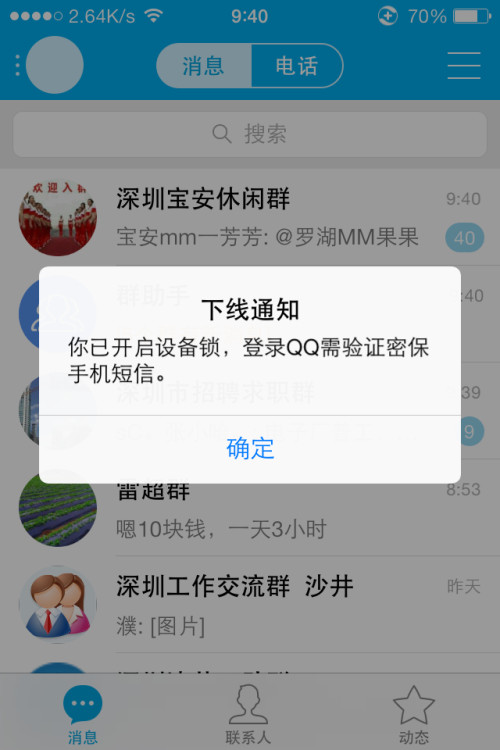

防刷机制误判是典型代表。为防止恶意刷量(如机器人点赞、刷单作弊),平台会设置风控规则,对异常高频点赞行为进行拦截。例如,同一IP在短时间内对同一用户或内容重复点赞,或账号存在异常登录记录时,系统可能暂时屏蔽其点赞功能,并提示“操作频繁”或“账号异常”。此时,用户需通过身份验证或等待风控冷却期才能恢复,而非功能本身故障。

功能灰度测试与迭代也可能导致部分用户“无法使用”。平台在上线新功能或优化算法时,通常会先小范围(如1%用户)进行灰度测试,测试期间,非测试用户的点赞功能可能因新旧系统并行而出现短暂异常。例如,某平台测试“按时间排序的点赞列表”时,未参与测试的用户可能看到点赞计数正常,但点击后无法展开列表——这种“部分功能不可用”是迭代期的正常现象。

合规与内容审核策略同样影响点赞功能的可用性。若平台检测到内容涉及违规(如谣言、侵权),会先下架内容并冻结相关互动数据,此时用户对该内容的点赞操作将无法显示或被系统自动撤销。这种“联动限制”是平台履行主体责任的表现,虽可能影响用户体验,却符合内容安全管理的规范要求。

四、破局之道:从“被动修复”到“主动协同”的生态优化

点赞功能的异常,本质是技术稳定性、用户环境复杂性与平台策略多样性的交织。要解决这一问题,需从“平台端-用户端-场景端”三方协同入手。

对平台而言,需强化全链路监控与容灾能力:通过实时监测服务器负载、API响应时间、数据库读写延迟等指标,建立异常预警机制;采用“多活架构”替代单点服务器,确保流量高峰下的服务可用性;优化缓存策略,如引入“本地缓存+分布式缓存”二级缓存,减少数据库压力。同时,应提升风控规则的精准度,通过机器学习区分正常互动与作弊行为,减少对普通用户的误伤。

对用户而言,需建立“环境自查”意识:遇到点赞异常时,优先检查网络连接(如切换网络、重启路由器)、清理应用缓存(设置-存储-清除缓存)、或更新客户端至最新版本;若提示“操作频繁”,可暂停操作10-15分钟后再试;若怀疑账号问题,通过平台客服核实风控状态。

从行业视角看,点赞功能的优化需跳出“单一功能修复”的局限,将其置于社交生态的整体体验中考量。例如,通过“异步加载”技术,让点赞状态在后台同步的同时,前端优先显示“已点击”的反馈,减少用户等待焦虑;或设计“故障引导提示”,当点赞异常时,页面主动弹出“网络不佳,请检查连接”或“缓存异常,建议清理”的指引,降低用户排查成本。

点赞功能的“可正常使用”,不仅是技术稳定性的体现,更是平台对用户信任的守护。当每一次点击都能被准确记录、实时反馈,用户与平台之间的互动闭环才能真正形成。在社交场景日益深化的今天,解决“点赞刷不出来”的细节问题,实则是在构建一个更可靠、更人性化的数字连接环境——这既是对技术的打磨,也是对用户体验的敬畏。