为什么越来越多的人使用快手刷赞? 这背后并非简单的“跟风”,而是流量逻辑、个体需求与平台生态共同作用的结果。在短视频竞争白热化的当下,点赞数已超越“喜欢”的原始含义,成为内容价值的量化标签、用户社交的隐性货币,甚至是商业变现的敲门砖。

从“社交货币”到“流量杠杆”,点赞功能的属性正在被重新定义。最初,点赞是用户对内容的即时反馈,是“我看过我喜欢”的轻量级表达。但在快手这样的内容生态中,点赞数被算法赋予了权重——高赞内容更容易进入推荐池,触发“流量滚雪球效应”。创作者发现,一条视频的点赞量突破1000与突破10000,获得的自然曝光可能相差十倍;普通用户也意识到,点赞数是内容“受欢迎程度”的直观体现,高赞视频能带来更多关注与互动。于是,刷赞从“被动行为”演变为“主动策略”,用户通过第三方工具或人工互助,快速提升点赞量,本质是在为内容“加杠杆”,用最小成本撬动最大流量。

用户动机的多层次性,构成了刷赞行为的底层驱动力。对普通用户而言,刷赞是满足“被看见”的心理需求。快手的“老铁文化”强调社群归属感,一条视频获得大量点赞,意味着“获得了大家的认可”,这种社交认同感比内容本身更让人满足。对内容创作者(尤其是中小创作者),高赞数是“破圈”的硬指标。在快手的流量分配机制中,互动数据直接影响内容能否进入“同城推荐”“热门榜单”,而点赞是最容易操作的互动形式——比起耗时耗力的评论、转发,点个赞只需0.1秒,却能显著提升账号权重。数据显示,快手上80%的新晋创作者会在账号起步阶段选择“刷赞”,以此积累初始流量,吸引品牌方或平台注意。甚至对商家而言,刷赞是“打造爆款”的捷径:高赞商品视频能提升用户信任度,促进转化,部分商家不惜投入成本购买“刷赞服务”,以虚假流量撬动真实消费。

快手算法与用户行为的“共生关系”,进一步助推了刷赞的普及。快手的推荐算法以“兴趣优先”为核心,通过用户点赞、完播、关注等行为标签,精准匹配内容。当算法识别到某条视频点赞量激增时,会判定其“高价值”,从而加大推荐力度。这种“点赞越多,推荐越多”的正反馈,让用户与平台形成了“默契”:创作者主动刷赞以迎合算法,平台则通过高赞内容提升用户粘性。同时,快手的“下沉市场”属性决定了用户对“热闹”的偏好——高赞视频自带“爆款光环”,更容易引发用户从众心理。这种算法逻辑与用户心理的耦合,使得刷赞从“灰色操作”逐渐演变为“行业潜规则”,甚至部分用户将“刷赞”视为“内容运营的必修课”。

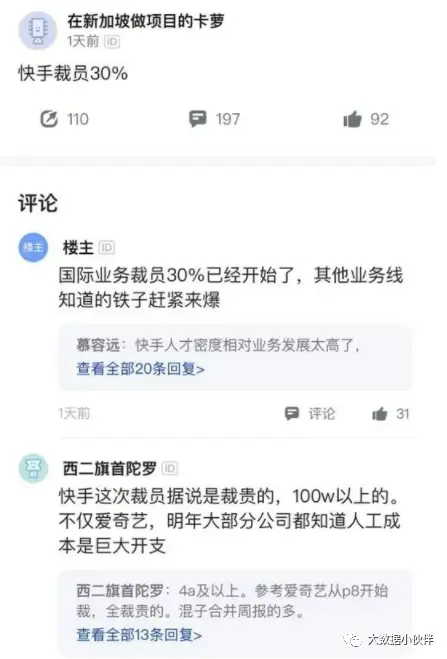

然而,刷赞的“流量狂欢”正在面临挑战与转向。随着平台对虚假流量的打击(如快手的“清朗行动”算法升级),单纯刷赞的生存空间被压缩——系统会识别异常点赞行为(如短时间内集中点赞、非活跃账号点赞),并对内容降权。更重要的是,用户逐渐意识到“刷赞”的局限性:虚假流量无法转化为真实互动,高赞低评的内容反而会损害账号口碑。于是,刷赞开始从“数字造假”向“真实互动”转型:部分创作者通过评论区引导用户点赞(如“点赞过万更新下一期”),或通过直播、粉丝群等场景实现“点赞互助”,将刷赞转化为社群运营的一部分。这种转变,本质是用户对“流量价值”的理性回归——与其依赖虚假的数字泡沫,不如通过真实互动构建长期信任。

刷赞现象的本质,是数字时代内容生产与消费的缩影。当流量成为稀缺资源,用户与平台在规则博弈中不断寻找平衡点:创作者需要流量证明价值,平台需要互动维持生态,而点赞,成为两者最直接的“连接器”。但真正的流量密码,从来不是冰冷的数字,而是内容本身能否触动人心。对于快手用户而言,与其沉迷于“刷赞”的短期快感,不如深耕内容质量,用真实互动赢得算法与用户的“双重信任”。毕竟,在短视频的赛道上,能跑赢终点的,永远是那些能持续提供价值的内容,而非那些被“刷”出来的虚假繁荣。