刷名片赞作为一种新兴的“轻体力”赚钱方式,在社交平台和短视频应用中悄然兴起,不少人将其视为“指尖上的副业”,但究竟能否真正带来可持续收益,背后却藏着复杂的商业逻辑与隐性成本。要回答“刷名片赞真的能挣钱吗”,需深入拆解其运作模式、收益结构、风险代价,以及与真实流量变现的本质差异。

一、刷名片赞:被包装的“流量搬运工”

所谓“刷名片赞”,本质是任务平台发布的“社交数据优化”任务:用户按要求为指定账号的名片内容(如朋友圈动态、企业主页、商品链接等)点赞、评论或关注,通过批量制造虚假互动数据,帮助任务方快速提升账号“活跃度”。任务方多为中小商家、自媒体账号或MCN机构,他们试图用低成本数据伪装“热门”,吸引真实用户注意。

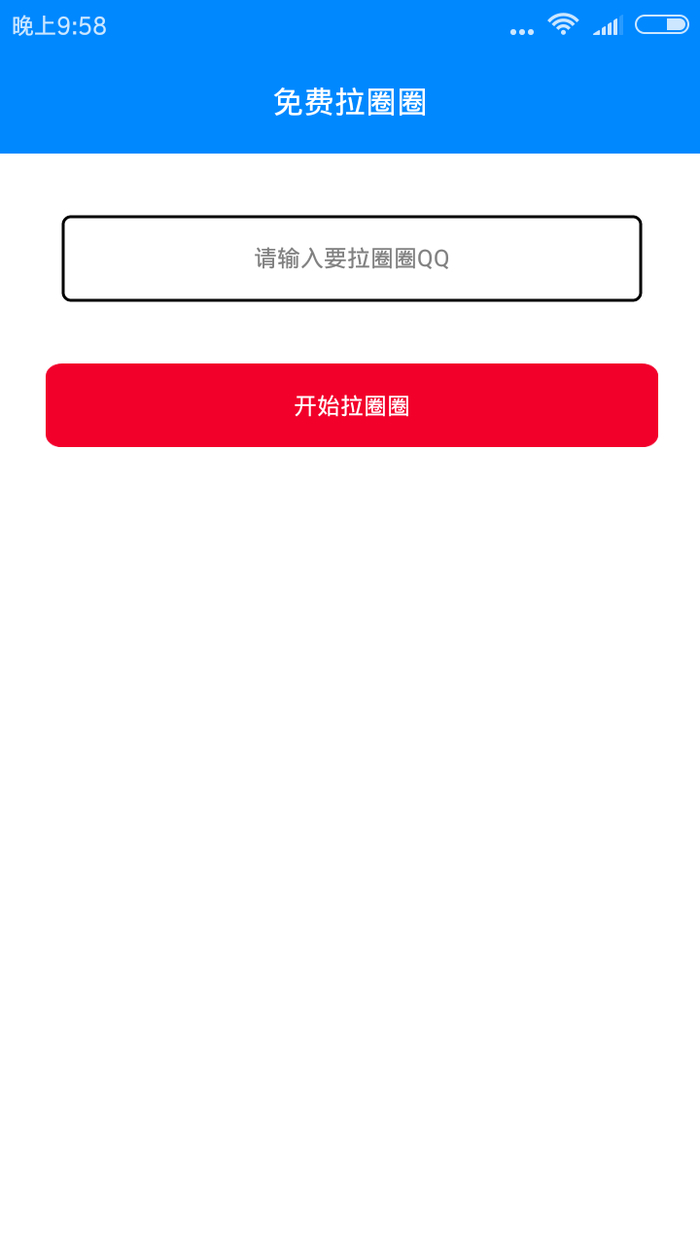

这类任务的入口通常藏在“兼职群”“任务平台”或短视频平台的“创作者服务中心”中,宣称“日入50+”“操作简单,无需经验”。但细究其操作逻辑:用户需先下载指定APP或通过第三方链接接单,按提示完成点赞后截图上传,等待审核发放报酬。看似“动动手指就赚钱”,实则暗藏门槛——任务方往往要求账号具备一定“权重”(如实名认证、粉丝量),新用户接单单价低至0.3元/单,且审核周期长,常有“完成不通过”“平台抽成50%”等套路。

二、“挣钱”的表象:微薄收益与时间陷阱

刷名片赞的“挣钱”能力,远不如宣传中诱人。从收益结构看,其收入依赖“任务量×单价”,但受限于平台规则和任务方需求,天花板极低。以普通用户为例:假设单次点赞任务报酬1元,需完成10个任务(耗时约30分钟)才能赚10元;若账号权重较高,单任务单价可提至2-3元,但每日任务量通常不超过50单(因平台限制任务发布频率),日收入峰值约100-150元。

这笔收益扣除时间成本后,性价比远低于正规兼职。对比外卖骑手(时薪20-30元)、线上客服(时薪15-25元),刷名片赞的“时薪”普遍不足10元,且需长时间盯着手机重复操作,易引发视力疲劳、颈椎劳损。更关键的是,收入极不稳定:任务平台可能突然关闭,任务方因“数据不达标”拒付报酬,甚至出现“先交押金才能接单”的诈骗陷阱——用户支付押金后,平台立刻失联,最终“血本无归”。

三、隐性成本:账号价值与法律风险的透支

刷名片赞的“挣钱”逻辑,本质是透支用户社交账号的长期价值,甚至触碰法律红线。首先,虚假互动数据违反多数社交平台的规则:微信、抖音等平台明确禁止“刷量行为”,一旦检测到异常点赞(如短时间内集中为同一账号点赞、无真实互动内容),轻则限流(内容无法被推荐)、封禁功能(如朋友圈仅自己可见),重则永久封号。用户辛苦积累的社交关系链、粉丝基础可能瞬间清零,得不偿失。

其次,法律风险不容忽视。根据《反不正当竞争法》,经营者通过组织虚假交易、虚构交易数据等方式帮助他人进行虚假宣传,需承担法律责任。若刷赞任务涉及“刷单炒信”(如为商家虚假销量点赞),用户可能被认定为“共犯”,面临行政处罚;若任务方利用用户信息从事诈骗等违法犯罪活动,用户还可能卷入刑事案件。2023年,某地警方就破获一起“刷赞兼职”诈骗案,犯罪团伙以“高额佣金”为诱饵,骗取用户押金及个人信息,涉案金额超千万元——刷名片赞的“挣钱”背后,可能藏着“赔了夫人又折兵”的陷阱。

四、流量变现的本质:虚假数据的“泡沫经济”

任务方为何愿意为“刷名片赞”付费?核心目的在于“流量幻觉”——通过虚假互动数据营造“热门”假象,吸引真实用户关注,进而实现引流、转化或接广告。但这种“泡沫经济”早已失效:如今平台算法已能精准识别虚假数据,权重低的刷赞账号内容几乎无法获得自然流量;而用户对“高赞低质”内容的容忍度越来越低,看到一条朋友圈有100+点赞却只有1条评论,反而会怀疑其真实性,对任务方品牌造成反效果。

真正的流量变现,依赖的是优质内容与真实用户粘性。例如,知识博主通过深度干货积累粉丝,电商商家靠产品质量和口碑复购,这些“慢功夫”虽然前期投入大,但带来的流量是可持续的,变现效率远高于虚假数据。反观刷名片赞,即便短期内提升了点赞量,也无法转化为实际购买、关注或信任,最终沦为“数据游戏”中的炮灰。

五、理性看待:与其“刷赞”,不如“增值”

刷名片赞能否挣钱?答案是否定的——它带来的微薄收益,远不足以覆盖时间成本、健康风险与账号价值损耗,更可能让用户陷入“低水平重复劳动”的怪圈。在社交电商和内容创业蓬勃发展的今天,与其追逐虚假流量的短期红利,不如将精力投入真正能提升个人“社交资产”的事:学习内容创作、深耕垂直领域、积累真实人脉。毕竟,社交平台的底层逻辑是“连接真实需求”,唯有优质互动与价值输出,才能让“点赞”变成“真金白银”,让“挣钱”从“体力活”升级为“脑力活”。

与其在刷名片赞的数字游戏中消耗自己,不如静下心来打磨内容——当你的朋友圈能引发真实讨论,当你的主页能吸引精准粉丝,那些“刷”不来的收益,自然会随之而来。