公众号刷赞行为已成为内容生态中难以忽视的暗礁,其隐蔽性不仅误导运营者对内容价值的误判,更破坏了用户信任与平台公平。识别这类行为并非简单的数据比对,而是需要穿透表层点赞量,深入分析用户行为逻辑、数据异动特征与内容生态规律的系统性工程。作为运营者,掌握科学的识别方法,既是维护数据真实性的必要手段,也是推动内容健康发展的基础能力。

刷赞行为的本质是数据造假,其核心逻辑是通过非自然手段制造虚假互动,从而欺骗平台算法与用户认知。不同于真实用户基于内容价值的自发点赞,刷赞往往由机器程序、水军账号或利益驱动的不法主体操控,其目的可能是通过高点赞量骗取平台流量扶持、吸引广告合作,或是营造“爆款假象”误导用户关注。这种行为直接导致数据失真——运营者可能因虚假点赞高估内容质量,调整创作方向;用户则可能被“伪热门”内容误导,错失真正有价值的信息;平台更面临生态劣化的风险,当劣币驱逐良币,优质内容的生产动力将被削弱。因此,识别刷赞行为,本质上是对内容生态“净化器”的启动。

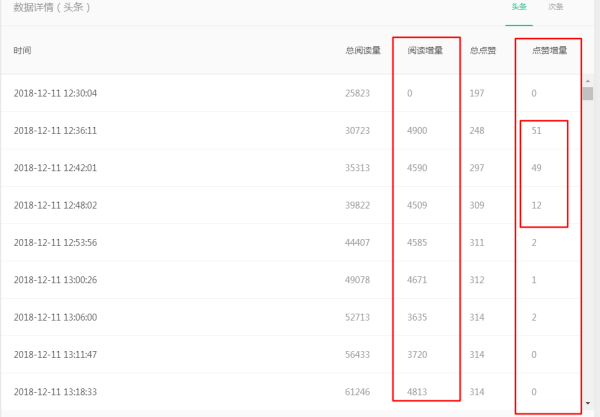

识别刷赞的第一步,是建立对“数据异动”的敏感度。真实用户的点赞行为往往具有随机性与分散性,而刷赞则会留下明显的“规律性破绽”。从时间维度看,若某篇内容的点赞量在短时间内(如凌晨、非工作时段)出现爆发式增长,或每日固定时间段出现规律性脉冲式上涨,而非随内容传播自然发酵,便需高度警惕。例如,一篇中午12点发布的文章,却在凌晨2-3点出现每小时新增数百点赞,且后续增长乏力,这种“时间断层”往往是刷赞的典型特征。此外,若多篇内容在相似时间区间内出现点赞量同步异动,更可能指向规模化刷赞行为,而非偶然的用户自发互动。

用户画像的“断层”是另一重要识别维度。真实内容的点赞用户通常与内容定位高度相关:科技类文章的点赞者以对科技感兴趣的职场人、学生为主,情感类内容则可能吸引更多女性用户。若某篇垂直领域内容突然出现大量与主题无关的点赞者——如育儿干货被大量游戏账号、营销号点赞,或新注册账号(无历史互动、无关注列表)集中点赞,便构成“用户画像背离”。更可疑的是,这些点赞账号往往具有“行为单一化”特征:仅点赞无关注、无阅读、无转发评论,或主页内容空白、头像统一、昵称格式化(如“用户12345”“点赞助手XX”),这类“僵尸粉”画像与真实用户的行为逻辑存在显著差异。

点赞行为的“模式化”特征是识别刷赞的技术突破口。真实用户的点赞行为通常是“碎片化”与“场景化”的:可能在通勤途中快速点赞,也可能在深度阅读后互动,不存在绝对固定的操作间隔。而机器刷赞或水军刷赞则难以模拟这种复杂性:若某篇内容的点赞记录中,大量用户在点赞后立即跳转(阅读时长为0),或点赞间隔呈现严格周期性(如每30秒一批),甚至出现同一设备/IP短时间内为多篇内容重复点赞,这些“机械性痕迹”暴露了非自然属性。此外,部分刷赞工具会通过模拟“滑动-点赞-返回”的基础动作,但忽略了真实用户对内容的停留时间、滚动深度等细节,导致数据后台出现“高点赞-低阅读时长-低滚动率”的异常组合,成为识别的关键线索。

内容与互动的“价值背离”则是刷赞行为最易被察觉的破绽。优质内容的传播逻辑是“点赞-转发-评论”的链式反应:高点赞往往伴随高分享率与高讨论度,用户因内容价值自发扩散。若某篇文章点赞量远超转发量与评论量,且评论区内容空洞(如“写得真好”“学习了”等无实质意义的重复留言),或评论与文章主题脱节,便形成“叫好不叫座”的悖论。例如,一篇深度行业分析文章若出现数千点赞却仅有几条“沙发”“前排”式评论,明显违背内容传播规律——真实用户对有价值的内容更倾向于输出观点,而非单纯的点赞。这种“点赞泡沫”一旦被戳破,不仅损害运营者公信力,更会让用户对公众号内容产生信任危机。

面对日益隐蔽的刷赞手段,运营者需构建“技术+人工”的双重识别体系。技术上,可借助第三方数据监测工具(如新榜、清博指数等)分析点赞用户的设备类型、IP分布、行为路径,识别异常流量集群;同时利用公众号后台的“用户画像”功能,对比点赞用户与内容目标受众的重合度,若低活跃度账号、异常地域账号占比过高,则需警惕。人工方面,可通过抽样核查:随机抽取部分点赞用户,查看其历史互动记录(是否为“点赞机器”)、主页内容(是否为真实用户),或通过评论区用户反馈判断互动真实性——若大量用户留言“为何这篇突然火了?”“感觉不像平时的风格”,可能暗示数据异常。

识别刷赞的价值远不止于“揪出造假”,更在于重构内容评价体系的健康逻辑。当运营者摆脱对虚假点赞的依赖,才能真正聚焦内容质量:通过真实用户反馈优化选题方向,通过自然互动数据提升创作精准度。对平台而言,严格打击刷赞行为能维护算法公平,让优质内容获得流量倾斜;对用户而言,真实的数据环境能减少信息误导,提升内容消费体验。当前,随着AI技术的发展,刷赞手段已从“人工刷量”升级为“模拟真实用户行为的智能程序”,这要求识别方法也需不断迭代——例如通过深度学习分析点赞行为的“情感特征”(真实用户点赞往往伴随内容情绪共鸣,而机器点赞缺乏情感倾向),或结合用户历史互动数据建立“行为基线”,任何偏离基线的异动都将触发预警。

公众号刷赞行为的识别,是一场“道与魔”的持续较量。运营者需以数据真实性为底线,既不能因噎废食忽视合理增长,也不能放任虚假数据侵蚀内容生态。唯有穿透点赞量的表象,深入理解用户行为规律、数据异动逻辑与内容传播本质,才能在复杂的内容环境中建立“数据免疫系统”。当刷赞行为无处遁形,优质内容才能真正获得生长空间,公众号生态也才能回归“内容为王”的初心。