在数字内容竞争日益激烈的当下,流量成为衡量内容价值的核心指标之一,而点赞量作为直观的数据反馈,往往被创作者视为“流量密码”。然而,部分账号为快速获取关注,开始尝试通过破解软件刷点赞量,试图绕过真实内容生产的路径。这种操作看似能“捷径”提升数据,实则暗藏多重风险,不仅违背平台规则,更可能触犯法律红线。破解软件刷点赞量本质是对数字信任体系的透支,其短期虚假繁荣背后,是长期不可逆的生态伤害。

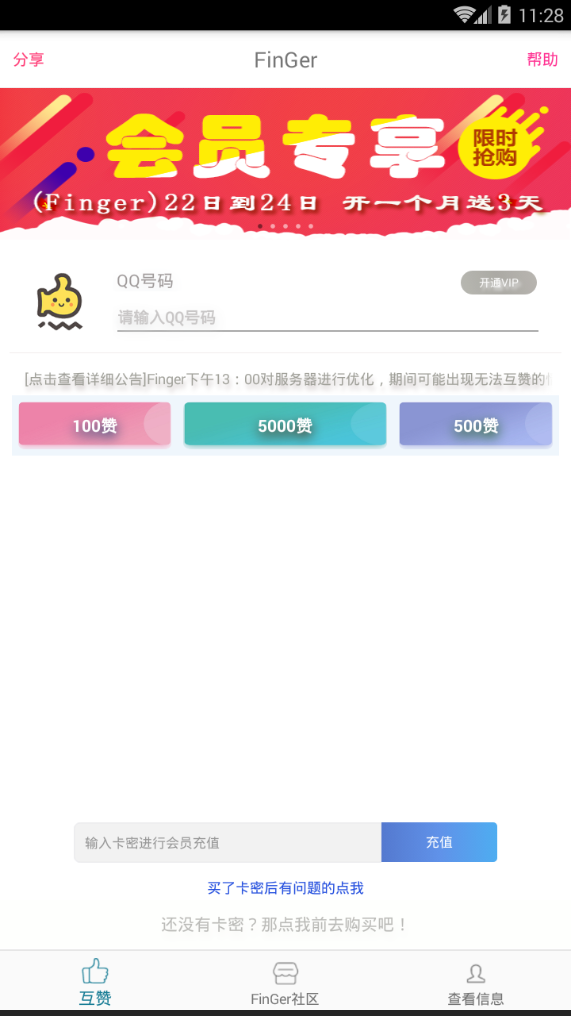

破解软件刷点赞量的技术逻辑,通常基于对平台数据接口的逆向分析与漏洞利用。这类软件通过模拟用户行为、篡改请求参数、使用批量账号矩阵等方式,在短时间内实现点赞量的异常增长。例如,部分工具会通过自动化脚本模拟真人点击轨迹,或利用平台算法的滞后性,在非活跃时段集中刷量;更有甚者通过破解平台的数据校验机制,直接修改后台点赞记录。从技术实现来看,这类操作看似“高明”,实则存在明显的逻辑漏洞——真实用户的行为具有随机性与交互性,而刷量数据往往呈现出规律性异常,如点赞时段集中、用户画像单一、互动率与点赞量严重不符等,这些都成为平台识别虚假流量的关键特征。

驱动创作者选择破解软件刷点赞量的核心因素,源于流量焦虑与商业变现的双重压力。在内容同质化严重的环境下,许多创作者陷入“数据焦虑”,认为只有高点赞量才能获得平台推荐,进而吸引广告合作或用户关注。部分平台以点赞量作为内容分发的重要权重,进一步加剧了这种“唯数据论”的倾向。同时,灰色产业链的推波助澜也使得破解软件获取成本降低,一些商家甚至打着“快速起号”“流量包月”的旗号,为创作者提供“刷量服务”,形成从软件开发到流量变现的完整链条。然而,这种依赖虚假数据的“成功”如同空中楼阁,一旦被平台识别,轻则限流降权,重则封号处理,创作者多年的积累可能毁于一旦。

破解软件刷点赞量对数字生态的破坏是系统性的。对个人创作者而言,虚假数据会误导内容创作方向——当点赞量无法真实反映用户偏好时,创作者可能陷入“迎合刷量逻辑”的误区,放弃优质内容生产,转而制作低俗、标题党等更易“刷量”的内容,最终导致创作能力退化。对平台而言,虚假流量会污染内容生态,降低用户体验:当用户发现高赞内容质量低劣时,会对平台信任度大打折扣,进而流失用户。更严重的是,刷量行为会扭曲平台的算法推荐机制,使优质内容被虚假数据淹没,破坏“内容为王”的竞争规则,长期来看将削弱平台的核心竞争力。从社会层面看,数据造假行为助长了浮躁风气,违背了公平竞争原则,与社会主义核心价值观倡导的“诚信”理念背道而驰。

面对破解软件刷点赞量的乱象,平台、法律与创作者需形成合力,构建健康的数字内容生态。平台方面,应持续优化算法模型,通过AI技术识别异常数据行为,建立“内容质量+用户反馈”的多维度评价体系,降低单一数据指标的权重;同时,完善违规处罚机制,对刷量行为实行“零容忍”,提高违规成本。法律层面,需进一步明确数据造假行为的法律责任,将恶意刷量纳入不正当竞争范畴,通过典型案例警示从业者。对创作者而言,更需树立“内容为王”的长期主义思维——真正有价值的内容才能留住用户,虚假的点赞量或许能带来短暂曝光,却无法转化为持续的影响力。正如头部创作者所言:“流量是结果,而非目的。当你为用户创造真实价值时,数据自然会随之而来。”

在流量至上的浮躁氛围中,破解软件刷点赞量看似是“捷径”,实则是饮鸩止渴。数字时代的竞争,终究是内容质量与用户信任的较量。唯有远离数据造假,回归创作初心,才能在内容生态的长跑中行稳致远。对破解软件的“捷径”保持清醒,对真实价值坚守执着,这才是数字内容创作者应有的专业素养与行业自觉。