公众号留言区的点赞数据,本是用户与内容对话的直接反馈,是衡量内容共鸣度的重要标尺。然而,随着流量竞争的白热化,“公众号留言刷赞”逐渐成为部分运营者包装数据、制造虚假繁荣的灰色手段。这种行为不仅扭曲了内容价值的评判体系,更破坏了公众号生态的信任基础——当点赞失去真实性,留言区的互动便沦为数字泡沫,真正优质内容的传播反而被淹没。那么,如何精准检测公众号留言刷赞?这需要从技术原理、行为特征到运营实践的多维度拆解,构建起一套“识别-验证-防御”的完整体系。

一、拆解“刷赞”的底层逻辑:从手段到特征

要检测刷赞,首先需理解其运作逻辑。当前公众号留言刷赞主要分为四类手段:群控软件批量操作(通过虚拟设备模拟用户点赞,短时间内集中爆发)、人工水军兼职刷赞(真人账号通过任务平台接单,点赞后可能同步发布模板化留言)、自动化脚本攻击(利用公众号接口漏洞,通过程序实现“无痕迹”点赞)、虚假流量平台“一条龙”服务(提供从账号注册到点赞、留言的全链条虚假互动)。这些手段的核心目标都是制造“高点赞量”的假象,但无论何种方式,都会留下可追溯的行为痕迹——这正是检测的关键突破口。

二、技术检测的核心框架:数据异常与行为特征的双向验证

检测公众号留言刷赞,并非依赖单一指标,而是通过数据异常识别+行为特征分析+多维度交叉验证的三位一体框架,实现精准定位。

1. 数据异常识别:点赞量的“不合群”信号

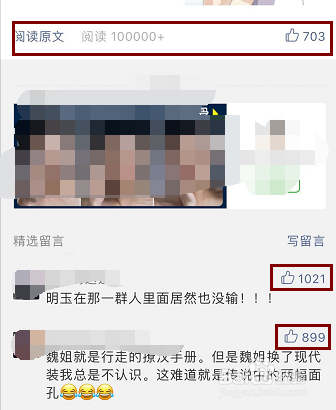

真实内容的点赞增长往往符合“内容发酵规律”——初期缓慢积累,中期随传播加速增长,后期趋于平稳。而刷赞数据常呈现“陡峭式增长”(如1小时内点赞量从0跃升至500+)、“平台式停滞”(连续多天点赞量恒定不变)或“周期性波动”(每天固定时段集中点赞)。此外,点赞量与阅读量、留言量的背离也是重要警示:若一篇阅读量仅1万的文章,留言点赞量却高达2000+(远超行业平均5%-10%的互动率),或留言寥寥却点赞数爆炸,均属异常数据。

2. 行为特征分析:点赞用户的“非真实”画像

真实用户的点赞行为必然伴随“个性化痕迹”,而刷赞账号则暴露出高度模式化的特征:账号注册时间集中(如近30天内注册的新账号占比超80%)、用户画像单一(头像多为默认图片、昵称含“广告”“兼职”等关键词、地区集中在少数省份)、互动路径异常(直接从公众号链接进入点赞,无历史浏览记录、无其他文章互动)、设备指纹重复(多个账号使用相同设备型号、IP地址段或设备ID)。这些特征可通过后台用户行为数据被算法捕捉,形成“刷赞账号库”。

3. 多维度交叉验证:从“点赞”到“互动链”的完整性

单一点赞行为易被伪装,但完整的“互动链”难以伪造。检测需延伸至点赞用户的留言内容质量:若80%的点赞用户留言为“写得真好”“支持楼主”等模板化短语,或存在复制粘贴的重复留言,则与点赞量形成矛盾;用户历史行为轨迹也是关键,若某账号仅点赞该文章,无其他关注、浏览或互动记录,其真实性存疑;甚至可结合社交关系链分析,真实用户的点赞常伴随转发、分享等扩散行为,而刷赞账号多为“孤立节点”,无社交关联。

三、运营者的实践策略:从被动检测到主动防御

对公众号运营者而言,检测刷赞不仅是“事后清理”,更需构建主动防御体系。一方面,可借助微信官方提供的“互动数据异常提醒”功能(针对粉丝数超10万的账号),系统会自动标记异常点赞波峰;另一方面,接入第三方数据分析工具(如新榜、清博指数),通过自定义阈值(如“1小时点赞量超500”“新账号点赞占比超30%”)触发预警。更重要的是,优化内容本身——优质内容能吸引真实用户深度互动,当自然互动量远高于刷赞量时,虚假数据便会显得“格格不入”。

四、挑战与趋势:当刷赞遇上“智能反作弊”

当前刷赞检测面临两大挑战:一是技术对抗升级,部分黑产利用AI生成虚拟头像、模拟随机点赞时间、跨平台切换IP,使传统基于规则检测的准确率下降;二是数据误判风险,优质内容突然爆火时(如引发社会话题),短时间内点赞激增可能被算法误判为刷赞。未来趋势将呈现三大方向:AI反作弊模型的深度应用(通过深度学习识别虚假行为模式,如点赞间隔的“机械规律”)、平台规则的动态完善(微信已将“留言刷赞”纳入《微信外部链接内容管理规范》,违规账号将面临功能限制甚至封禁)、行业自律机制的建立(如公众号运营者联盟共享黑产账号数据库,形成联防联控)。

公众号留言刷赞的检测,本质是“数据真实性”与“虚假流量”的博弈。当技术手段不断迭代,最终比拼的仍是内容的价值内核——真正能引发用户自发点赞的内容,从不依赖数字泡沫的堆砌。对运营者而言,与其在刷赞的灰色地带“饮鸩止渴”,不如回归内容创作的初心:让每一篇留言、每一个点赞,都成为用户真实心声的见证。这不仅是检测刷赞的终极意义,更是公众号生态健康发展的基石。