公众号留言区的点赞数,本是衡量内容共鸣度的直观标尺,却成了部分运营者眼中的“可操作指标”。近年来,“公众号留言刷赞”的灰色产业链悄然兴起,从“1元100赞”的低价套餐到“真人模拟互动”的高端定制,诱惑着追求快速数据的运营者。但在这条看似捷径的背后,“安全”二字始终悬而未决——刷赞行为真的能隐于平台规则之下吗?账号、品牌乃至运营者自身,又将面临怎样的隐性风险?

刷赞的操作逻辑与“安全”假象

公众号留言刷赞的核心逻辑,是通过技术手段或人工操作,在短时间内为特定留言批量增加点赞数。常见的刷赞方式包括:利用自动化脚本模拟用户点赞行为,通过虚拟设备或IP池规避检测;雇佣水军在留言区发布“模板化”内容并点赞,制造“多人互动”的假象;甚至部分服务商声称使用“真实用户账号”刷赞,宣称“更安全”。这些操作往往打着“快速提升留言热度”“增强内容传播力”的旗号,让运营者误以为“只要做得隐蔽,就不会被发现”。然而,这种“安全”只是基于侥幸心理的假象——任何脱离用户真实行为的数据操作,本质上都与平台规则背道而驰。

平台检测技术的升级:算法的“火眼金睛”

微信作为公众号平台,早已建立起一套成熟的数据异常检测机制。近年来,平台对“虚假互动”的打击力度持续升级,通过AI算法对留言点赞行为进行多维度分析:一是用户行为路径,正常用户点赞通常伴随内容阅读、停留等行为,而刷赞账号往往在短时间内跨多个文章进行无差别点赞,行为模式单一;二是设备与IP特征,批量操作的脚本常使用虚拟设备或固定IP段,与真实用户分散的设备指纹、动态IP存在显著差异;三是留言内容关联性,刷赞留言往往内容空洞、重复率高,甚至出现“复制粘贴式”文案,与文章主题脱节,缺乏真实用户的个性化表达。一旦数据触发异常阈值,平台会自动标记账号,轻则删除虚假互动数据、限制留言功能,重则直接封禁公众号——这种“安全”的边界,早已被技术的迭代不断压缩。

账号风险的具象化:从数据失真到生存危机

刷赞看似仅是“数字游戏”,实则对账号造成多重隐性伤害。短期看,虚假点赞会扭曲数据反馈,让运营者误判内容质量:一篇留言区刷满赞的文章,可能实际阅读转化率不足5%,这种“数据泡沫”会误导内容方向,偏离用户真实需求。长期看,频繁刷赞会触发平台的风控机制,导致账号被降权——例如,某美妆公众号因连续3个月刷赞,其文章在粉丝朋友圈的推荐率下降60%,自然流量腰斩;更极端的案例是,部分公众号因刷赞被永久封禁,数万粉丝积累毁于一旦。此外,刷赞行为还会留下“数据污点”,即使账号未被直接处罚,异常互动记录也会影响平台对账号的信任度,在未来活动申报、流量扶持中处于劣势。

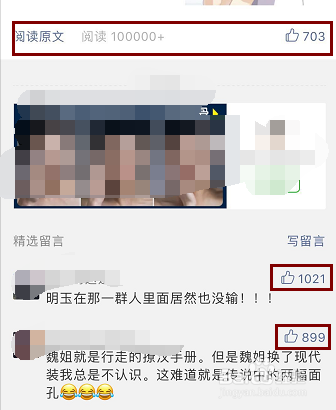

用户信任的崩塌:比封号更致命的长期伤害

公众号的核心价值在于“连接”,而连接的纽带是用户信任。当读者发现留言区充斥着“买来的赞”和“虚假的互动”,对账号的信任会瞬间崩塌。某教育类公众号曾尝试刷赞提升“专业感”,结果评论区出现“这留言一看就是托”“数据太假,取关了”等质疑,导致粉丝流失率激增,课程咨询量断崖式下跌。这种信任危机一旦形成,极难修复——用户不再相信内容的真实性,不再参与真实互动,账号逐渐沦为“数据空壳”。正如行业资深运营者所言:“刷赞能买来一时的点赞数,却买不来用户的真心;而失去用户信任,才是公众号最不安全的‘死局’。”

“安全误区”的破除:没有“隐蔽”的灰色地带

部分运营者认为“小规模刷赞更安全”,或选择“真人互动”服务商以规避风险,但这种认知存在明显漏洞。一方面,平台对异常数据的容忍度极低,哪怕只有10%的留言被刷赞,也可能触发算法预警;另一方面,刷赞产业链本身暗藏风险——不少服务商在操作时会索要公众号后台权限,甚至窃取粉丝数据、植入恶意链接,导致账号面临更严重的安全威胁。事实上,微信平台在《微信公众平台运营规范》中已明确禁止“任何形式的虚假互动”,并将刷赞列为“严重违规行为”,所谓的“安全操作”不过是游走在规则边缘的赌博,而赌注,往往是账号的生存权。

回归内容本质:真正的安全源于价值创造

公众号留言刷赞的“安全”命题,本质上是一个伪命题——在平台治理趋严、用户审美升级的当下,任何依赖虚假数据堆砌的“繁荣”,都终将付出代价。真正安全的公众号运营,从来不是“如何刷赞不被发现”,而是“如何通过优质内容让用户主动点赞”。当留言区的每一句评论、每一个赞都来自真实的情感共鸣,账号的数据才能形成良性循环,才能获得平台的持续推荐和用户的长期信任。这或许比刷赞更“耗时”,却是通往可持续发展的唯一安全路径。对运营者而言,守住内容底线,比钻营数据技巧更重要——毕竟,能承载公众号长久生命的,从来不是虚假的点赞数,而是那些真正被内容打动的用户。