在卡盟平台上进行刷单操作后,几日未到账的现象并非鲜见,用户常疑惑:这种情况正常吗?从行业实践看,这并非异常事件,但需深入剖析其背后的机制与影响。卡盟作为虚拟商品交易的核心枢纽,涉及游戏点卡、充值服务等高频场景,刷单操作即用户通过平台完成兑换或购买流程,而到账延迟则指交易结果未在预期时间内生效。这种延迟的普遍性源于数字交易固有的复杂性,但正常与否需结合具体情境判断,包括平台效率、外部因素及用户行为模式。以下将从概念界定、延迟成因、正常性评估及应对策略展开论述,以揭示其深层逻辑。

卡盟平台的本质是连接供应商与消费者的中介系统,刷单操作则依赖于自动化流程和人工审核双重机制。用户发起交易后,系统需验证订单信息、处理支付请求,并与上游供应商对接,整个过程涉及多环节协同。例如,在游戏充值场景中,卡盟需接收用户指令、扣款后向游戏厂商发送指令,最终实现点券到账。若几日未到账,可能源于技术层面的瓶颈,如服务器响应延迟或数据库同步错误,尤其在高峰期流量激增时,系统负载过载易导致处理滞后。此外,流程中的审核环节也是关键因素,为防范欺诈风险,平台常设置多重验证,包括IP检测、账户异常筛查,这些步骤虽必要,却会延长处理时间。从行业视角看,这种延迟在数字交易生态中具有普遍性,但频率和时长需控制在合理阈值内,否则将损害用户体验。

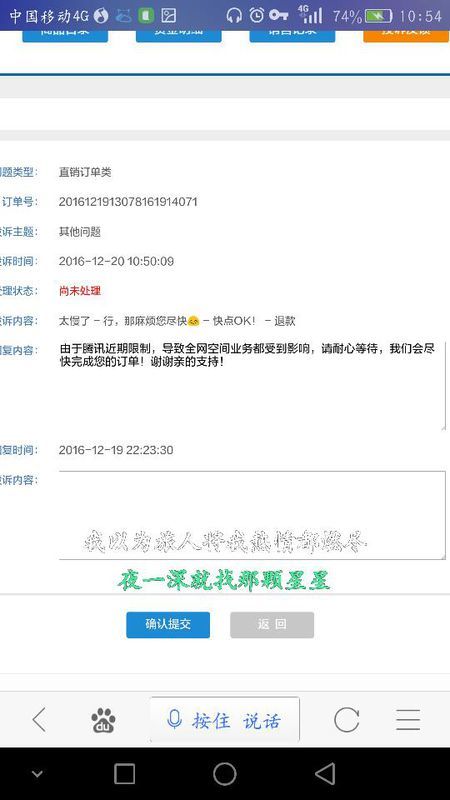

评估卡盟刷单延迟是否正常,需考量其价值维度与行业基准。正常性并非绝对概念,而是相对平台承诺、用户预期及市场惯例的综合体现。在理想状态下,卡盟交易应在数分钟至数小时内完成,但现实中,24-48小时的延迟仍属可接受范围,尤其涉及跨平台或跨境交易时。例如,部分卡盟依赖第三方支付网关,若遇银行系统维护或节假日,延迟可能延长至数日。然而,若超过三日未到账,则需警惕异常情况,如订单被误判为高风险而冻结,或供应商接口故障未及时修复。用户应区分“正常延迟”与“异常停滞”:前者源于可控因素,如系统优化不足;后者则可能指向欺诈或管理漏洞,需主动干预。从价值角度看,卡盟的核心竞争力在于交易效率与可靠性,频繁延迟会削弱用户信任,进而影响平台长期发展。因此,行业趋势正推动技术升级,如引入区块链实现实时清算,或AI算法优化审核流程,以减少人为干预导致的延误。

面对卡盟刷单延迟的挑战,用户与平台需协同应对,以平衡效率与安全。用户层面,应养成主动监控习惯,通过平台提供的订单追踪功能实时查看状态,若遇延迟,优先检查账户信息是否准确,或联系客服获取反馈。例如,在笔者的行业观察中,多数延迟源于用户输入错误或支付渠道问题,而非平台本身。平台层面,则需强化系统韧性,包括分布式服务器部署以分散负载,以及建立透明化的延迟预警机制,如自动发送进度通知。更深层的挑战在于风险管理:卡盟行业常面临黑产攻击,如恶意刷单套利,平台需在防欺诈与用户体验间寻求平衡。趋势表明,未来卡盟将更依赖智能合约和大数据分析,实现自动化风控,同时缩短处理周期。这不仅能提升正常性标准,还能增强行业整体可信度。

卡盟刷单延迟虽是常见现象,但其正常性需动态评估,用户应提升风险意识,平台则需持续优化技术架构。通过构建更高效的交易生态,卡盟不仅能减少用户疑虑,还能在数字经济浪潮中巩固其核心价值,推动虚拟商品交易向更透明、可靠的方向演进。