在数字服务日益普及的今天,卡盟刷会员作为一种便捷获取会员权益的方式,引发了广泛关注。用户常问:卡盟刷会员安全吗?会存在盗号风险吗?答案并非简单的是非题,而是涉及多重维度的复杂议题。卡盟刷会员,本质指通过第三方卡盟平台(如虚拟货币交易商)以低成本或非法手段刷取各类会员资格,包括游戏、视频或应用服务。其核心吸引力在于价格优势——相比官方渠道,卡盟服务往往以折扣价提供会员权益,满足用户对即时满足的追求。然而,这种便利背后潜藏的安全隐患不容忽视,尤其是盗号风险,已成为行业痛点。深入探讨这一现象,需从概念、风险机制和现实影响入手,揭示其内在逻辑与挑战。

卡盟刷会员的概念源于虚拟交易市场的灰色地带。卡盟平台作为中介,整合各类点卡或虚拟货币资源,用户通过购买这些资源兑换会员资格。例如,在游戏领域,玩家可绕过官方付费系统,直接从卡盟商处获取会员特权。这种模式的价值在于效率与经济性:它缩短了获取流程,降低了成本,尤其对预算有限的用户具有吸引力。应用场景广泛,涵盖视频流媒体会员、社交平台高级功能等。但价值背后是隐形成本——卡盟操作常涉及非官方渠道,缺乏透明监管,导致服务质量和安全性难以保障。用户追求短期便利时,往往忽视其潜在风险,形成认知偏差。

安全性是卡盟刷会员的核心挑战之一。从技术层面看,卡盟平台依赖第三方接口或脚本工具,这些工具可能植入恶意代码,导致用户设备感染病毒或数据泄露。例如,刷会员过程需输入账号信息,若平台加密不足,黑客可轻易截获敏感数据。更严重的是,卡盟刷会员常伴随账号封禁风险,因官方服务条款明确禁止此类行为,一旦检测,用户将面临永久封号,损失远超节省的费用。此外,卡盟商的资质良莠不齐,部分平台实为钓鱼陷阱,诱导用户下载恶意软件。这种安全漏洞源于行业缺乏统一标准,用户在追求低价时,易陷入“安全盲区”,忽视基本防护措施。

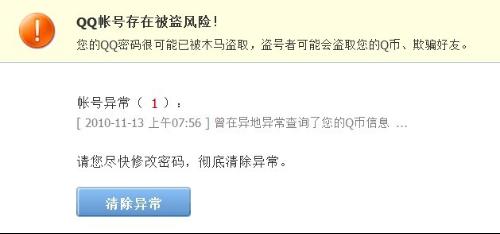

盗号风险则是卡盟刷会员中尤为突出的隐患。盗号并非孤立事件,而是通过多种机制实现:卡盟平台可能要求用户授权账号访问权限,或通过虚假链接窃取登录凭证。一旦信息泄露,黑客可盗取账号,进行非法交易或数据贩卖。现实中,这类案例频发,如游戏账号被盗后,虚拟资产被清空;视频会员账号被共享至黑市,导致隐私曝光。盗号风险之所以高发,源于卡盟服务的匿名性和跨境特性,监管难度大,用户维权困难。更深层次的原因是用户对风险认知不足——许多人误以为卡盟是“捷径”,却不知其本质是灰色产业链,盗号风险与便利性成正比。这种风险不仅威胁个人财产,还波及整个数字生态,助长网络犯罪。

行业趋势显示,卡盟刷会员的挑战正引发变革。一方面,监管机构加强打击力度,如中国网信办持续清理非法虚拟交易平台,推动行业规范化。另一方面,用户安全意识提升,更多人转向官方渠道,避免风险。技术层面,官方服务引入AI监测系统,实时识别异常刷会员行为,降低盗号概率。然而,挑战依旧存在:卡盟商不断变换手法,如利用加密货币交易逃避监管,形成“猫鼠游戏”。这一趋势预示,未来卡盟刷会员将更隐蔽,风险更复杂,需用户和平台共同应对。

回归现实,卡盟刷会员的安全性和盗号风险问题,本质是数字时代信任危机的缩影。用户应警惕短期诱惑,优先选择正规服务;平台则需强化安全机制,如双因素认证和实时监控。长远看,这不仅是个人选择,更关乎网络生态健康——规避风险,方能真正享受数字红利。